吉林舒蘭市高玉香遭十年冤獄迫害

高玉香今年五十八歲,一九九五年煉功前患有多種嚴重疾病:肩膀經常脫臼、胸膜炎、肺結核、臆病等,久治不癒。修煉法輪功後,這些疾病全都好了,從此身心健康,走路一身輕。

以下是高玉香自述遭迫害經歷。

遭非法勞教兩年

一九九九年七月,中共突然取締、迫害法輪功。我們家經常受到騷擾。我知道憲法賦予公民信仰自由、言論自由的權利。於是我去北京請願,剛到北京天安門,就被便衣攔住,被拘留了十五天。我出來後,又被鄉派出所關押,不讓我回家,逼迫家屬給錢才放人。警察孫宏波說:「不交錢絕對不好使。」家屬只好借了九百元錢交了。當時是蓮花鄉派出所仉喜財收的錢,沒有任何收據,只說到秋天返還。可是到了秋天也沒還。

一九九九年十月份,我去了北京為法輪功鳴冤,在天安門被綁架,被非法勞教兩年。

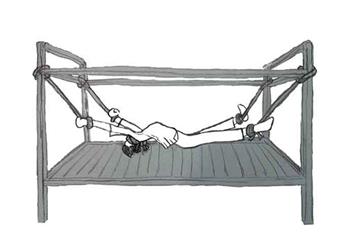

中共酷刑示意圖:多根電棍電擊 |

在勞教所裏警察用電棍電我,把我電得倒在地上。受了無盡的迫害,在這裏不細說。在接見時孩子告訴我,我家在糧庫賣糧,鄉政府把糧款支出來拿走了,但是支款的票據,仍然在我們手上呢!這不是合夥明搶嗎?我出獄後,到鄉政府要這筆錢。派出所所長說,拿你錢的人轉走了,不要再來要錢了,否則我們就找個藉口把你再送進去。這不是在踐踏法律,執法犯法嗎?我無奈走出去打工,在打工期間,也是不斷地受到干擾,使我的工作不穩定。孩子十六歲就輟學了。

遭非法判刑十年

二零零九年十月二十九日,幾個便衣警察,闖入我的租住房中,我在照顧有病的母親。母親看見自己最孝順的女兒被抓,拽著我就不鬆手,苦苦地求著警察:「不要抓我女兒,她是好人,是最好的人。」站著都吃力的母親怎能搶得過他們。警察不顧我母親的安危,強行把我拖走。屋裏被一群警察翻得七零八落,一片狼藉,這一切使母親又驚又嚇,不長時間就含冤離世了。

我先被綁架到公安局,後又被拉到派出所,被綁坐在鐵椅子上,雙手雙腳被銬在椅子上,他們問這問那,問啥我也不吱聲。他們氣急敗壞地狠狠打我,不一會兒就把我打昏了過去。警察就往我臉上澆涼水。一直到晚上我還是甚麼也沒說。

酷刑演示:鐵椅子 |

後來一個打我的警察對我說:「你快求求你師父,別懲罰我了,我的頭疼得受不了,我再也不打人了。」我說:「不是我師父懲罰你,是你迫害好人遭到了報應,以後可要好自為之啊。」

後來他們把我關入看守所。我絕食反迫害,他們強行給我灌食,從鼻子插管子,灌得我鼻子出血,眼睛流淚,從此留下後遺症,直到現在我眼睛還是經常流淚不止。

酷刑演示:野蠻灌食(繪畫) |

妹妹給我雇了一個外地律師。舒蘭市法院院長、審判長、「六一零」等人多次到看守所威脅我:必須辭退外地律師,如果不辭退律師,那麼他們就把律師證繳回,還得把律師抓起來。他們說:「在法庭上你連律師的面兒都看不到的。你如果辭退了,我們就放他一馬,就算他撿個便宜。(律師)一直維護你的親屬和你的法輪功功友,他們都在我們的掌握之中,也要受到牽連的,他們都得落網。而且上邊有文件,不允許雇外地律師。」

我是多麼希望在法庭上能夠有個正義的律師做無罪辯護啊,那也是證實法啊,也能講清真相,救度一方眾生。我整日整夜地思考這件事情。我說:我不能退。

他們就說:不要讓別人受到牽連,快退了吧,律師費我們幫你要回來。你不退也不會讓律師出庭的。律師證都被我們繳了,這個律師早就想要處理他了。

我心裏出現了怕心,怕因為我而連累了親戚朋友、同修,連累了律師。

這些人一共來了六、七趟逼我辭退律師,每次都來六、七個人,其中有一個女的姓王,是法院的審判長,還有一個男的是院長,好像也姓王。他們說:你退也得退,不退也得退。雇當地的律師可以,外地的絕對不行。

我對法院的人說:你把你的文件拿來我看一看。他在公文包裏左找找,右找找,說:哎呀,落家了。我說:那我就等著你下次拿來再說。下次他再來的時候,就說:都是口頭文件。我也不找了,你也不用等了。我說:你這個人說話怎麼前後矛盾呢?這不是騙人嗎?還能不能有點誠信?

另外一個人就過來打圓場說:高玉香,你怎麼不算算賬呢?雇律師還得花錢,還不能到法庭為你辯護,你們家裏邊有那麼多錢浪費嗎?你得想想,你看你家的孩子哭成了淚人一樣,都沒法活下去了。孩子以後的生活都會受你影響的,考學、找工作都困難。如果你辭退了外地律師,我們給你找當地的援助律師。

我知道雇律師一定是對我有好處的,但我害怕連累同修,心裏萬般無奈,又因為我不懂法律,懷著僥倖與無奈辭退了律師。我大哭了一場。辭退律師的手續都是他們早已經寫好的,只是等我簽字了。

後來他們給我找了當地的律師。我想正好給他講真相,天安門自焚是怎麼回事,一千四百例是假的。律師:你說的這些我真的不知道。我說:在法庭上你要按照我說的法輪功的真實情況給我辯護。他說:照你這樣說我真的做不到的。

後來他們又給我找了一個女律師,四十多歲。我問她:你對法輪功了解嗎?你知道我們為甚麼煉法輪功嗎?你知道法輪功在中國為甚麼短短七年就有上億人學煉嗎?我一一給她講解,並講我自己學法前後身心的巨大變化,以及我為甚麼去北京請願,我們講清真相是為了救度被謊言矇蔽的眾生等等。她說她第一次聽到這些內容,今天才知道原來法輪功是這麼回事啊。

開庭時,法院沒有通知家屬,偷偷摸摸的起個大早到看守所。他們開來六輛警車,車上都是穿著防彈衣、荷槍實彈的特警,讓人看著都可笑。我就跟他們講:甚麼世道呢,貪污腐敗、吸毒詐騙視而不見,傾盡全力來對待一群打不還手罵不還口的好人。強制非法審判,真是黑白顛倒,是非不分。其中一人說:你跟我們這樣說可以呀,如果到法庭你可千萬要少說話呀。

所謂開庭就是走過場,草草結束,我沒有簽任何的字,他們就說我是頑固分子,必須得重判。然後把我拉回監舍。我在看守所共計被非法關押了一年零九個月。

最後被舒蘭法院、檢察院、「六一零」等人合謀誣判十年,二零一一年七月五日被劫持到長春女子監獄迫害。

在長春女子監獄遭酷刑折磨

從二零一一年七月五日到二零一九年一月二十八日,我一直被關押在長春女子監獄。我在監獄中遭受慘無人道的殘酷迫害。

中共體罰示意圖:長時間罰坐 |

二零一一年七月五日,舒蘭法院把我送到長春女子監獄。開始罰坐小塑料凳,必須挺胸抬頭,身體坐直,手放在膝蓋上,姿勢稍有變形就會招來非打即罵。就連眼神都不可以往別處看。為了逼迫我放棄「真善忍」信仰,二十來個「幫教」圍成一圈兒,輪流「轉化」我。我給她們講真相,講自己原來百病纏身,修大法後都好了;尤其是附體折磨的我生不如死,學大法後也不翼而飛;我講身邊的人在大法中的受益例子;也講善惡有報的例子;講她們手中拿著的那本關於自焚的誹謗大法的書,封面圖片中的三張王進東的照片,根本就不是一個人。使她們啞口無言。最後她們看「轉化」不了我,就走了,把我交給了最邪惡的包夾犯人龐淑豔迫害。

獄警楊曦指使包夾龐淑豔逼我背監規,我說那是那些刑事犯背的,我們是以真善忍來要求自己做好人的修煉人,是好人,是沒違犯任何法律的,是被迫害的。「幫教」與包夾就以我不認罪為由不讓我上廁所,逼我說自己是罪犯五十遍到一百遍。就這樣採取各種方式折磨我。

我坐小凳到五~六天時,她們竟然惡毒地把師父的照片貼在小塑料凳底下,幾個人按著我往下坐。我挺直了身體就是不坐,她們又增加人手一起按我,我就是不坐,索性挺直了身體躺在地上。龐淑豔是整個監區下手最狠的,她把我拽到廁所,暴跳如雷地打我耳光、嘴巴,我仍然不坐,她們就罰我站著,兩腿並齊一點不許動,每天早晨四點站到晚上十點,站到晚上十一點是常事,有時站到半夜一點。到二十天左右時,站得我的腿靜脈曲張,腫得又亮又粗,跟大象腿一樣,毛細血管都滲出了血。

她們看到我還是不「轉化」,獄警楊曦進監舍裏來問說:你一個人站著,那麼多人給你值崗,你還想睡覺啊?在獄警的「啟發」下,包夾乾脆不讓我睡覺,全天二十四小時罰站。在連續五天五夜罰站不讓睡覺的時候,龐淑豔拿來一些師父的照片,並且說:「給她扒褲子,把照片貼在她的身上。」我當時憤怒地說:「簡直是敗壞人倫。」她們往我身上貼照片,我把她們推出很遠。她們說:五天五夜不睡覺了還挺有勁兒呢。她們兩個就竊竊私語密謀起來。然後其中一個說:坐小凳子你不「轉化」,罰站還不「轉化」,五天五夜不睡覺你仍然不「轉化」,既然你這麼堅持,那麼今天就讓你雙盤,不許拿下來,同時兩手舉過頭頂,就這樣的姿勢不許變。我一直堅持到第二天早上,整整十二個小時,到這時我已經連續站了二十五、六天了,同時整整六天六夜沒有睡過覺了。

二零一一年八月五日,監獄開減刑大會,一些人出獄回家了。監獄開始重新調整監舍,專門用一些殺人犯、詐騙犯包夾法輪功學員。專門包夾我的人就有六、七個。一個叫李長芝的包夾還說:對待法輪功,我能把她逼成瘋子,瘋子我能把她逼傻了。

為了加大迫害力度,她們又開始不讓我上廁所,不讓洗漱。當時我精神有點恍惚了,主意識都不強了。有一次我忍到極限的時候就尿了褲子。她們所有的人都嘲笑我,到其它監舍宣揚:「高玉香這麼大個人還尿褲子,真是一點都不知道羞恥。」這樣侮辱我,我嚎啕大哭,覺得無地自容。她們卻哈哈大笑。她們寫了一句誹謗大法的話,對我說:「如果想上廁所那麼就抄寫這句話,否則別想上廁所。」我在精神恍惚中,又害怕尿褲子被她們嘲笑,因為大家在地上吃飯,又怕尿髒了地面對不起大家,我就抄了那句對師父不敬的話。上完廁所我清醒了一些,心中感到深深地痛悔。

她們說:從今天起,不讓你站著了,但你是能扛得住老虎凳、死人床、開飛機……還有抻床呢?哪個你都扛不住的。還是給你來一個舒服的吧──上束縛。她們讓我趴在床上,兩個小腿豎起來,腳儘量靠向屁股,兩隻手把住兩隻腳脖,頭還得高高的向後仰起來。就這樣一點不可以動,如果動了她們抬手就打。就這樣的趴著一動不動,手不綁上。如果手腳綁在一起的話,要容易承受的多。她們二十四個小時輪流看著我,除吃飯時可以站起來一小會外,每天從早上四點多開始,一直上刑到晚上十點。

上束縛十多天後,為加重迫害,吃飯時不讓我起來,她們餵我吃。因為我仰著頭,脖子咽不進東西,餵到嘴裏的飯嗆了出來,弄了一床。我生氣了,就站起來了,愛咋咋地。包夾龐淑豔抓住我的頭往牆上撞,我的眼前發黑,兩眼冒金星,腦袋嗡嗡響個不停。我就喊要見監獄長。龐淑豔就對我說:你等著,我去給你找監獄長。她就去了五樓。

五樓是專門給法輪功學員動用酷刑的地方,抻床、死人床、老虎凳都在五樓。那裏邊的刑事犯兒更是沒有道德底線的。不一會兒她找來了一個膀大腰圓的刑事犯。這個人是專門迫害法輪功學員的窮凶極惡之徒。她開始打我嘴巴,邊打邊說:「我就是監獄長安排專門管你們的。找誰也沒有用,我用哪個手指打你,都是政府允許的,打死算自殺,監獄每年都有四、五個死亡名額。」她累得上氣不接下氣,打累了才走。

就這樣繼續給我上束縛,每天從早上四點到晚上十一點。睡覺時我必須仰面睡覺,手舉到頭上,就只能是一個姿勢不變,否則龐淑豔就用擀面杖一樣粗細的紙棒子打我的頭。

上束縛一直持續了四十九天,我被迫害的皮包骨,這時趕上監獄體檢,檢查我時連血都抽不出來了。區隊長倪笑紅進了監舍,看了看我說:「你是從門縫裏擠進來的吧,這麼大的業力,舒服嗎?法身保護你了嗎?」

從這一天開始,她們不再給我上束縛了,讓我下床了。讓我寫一個親情接見的家屬名單。我頭腦中一片空白,記不清女兒的電話號,也記不清女婿姓甚麼、叫甚麼,想不起來我最喜愛的外孫子的名字。包夾們就嘲笑我,我也跟著笑,但是笑得非常的不正常,心裏非常的苦。接著我又大哭起來,根本控制不住自己。所有人都以為我精神失常了。

我極力控制的自己,同時回想大法,但是一句也記不起來了。我就努力想,想到哪句,就不停的念哪句,不斷的念,不斷的念,想起來的法越來越多。漸漸的頭腦清醒了。在我馬上就要被逼瘋掉的邊緣,大法又一次挽救了我。

包夾給我一個筆記本子,說:你不是說法輪功好嗎,那麼你把你的事兒寫一寫吧。我仔細的想,慢慢地寫,把自己和周圍親人朋友因學法煉功而受益的事情寫了出來,還有一些善惡有報的例子也寫了出來。我寫了兩三天,整整寫了一本,交給了獄警。

包夾們讓我念誹謗大法的書,我不念。她們就讓我看片子給我洗腦,片子內容是自焚錄像、一千四百例、斂財等。有一天,她們發現了我有從看守所帶進去的經文。又逼我罰站,打我,龐淑豔用紙棒打得我全身發紫。

這時有人報告給比較有良心的獄警了。獄警把我叫到辦公室問:「有沒有人打你呀?」我沒說話,因為龐淑豔跟在我身後。獄警讓她出去,又說:「如果有就說,如果你不說的話,我們一概不負責任。」獄警讓我把衣服脫下來看看,我渾身被打得青一塊紫一塊沒有好地方,很多獄警都在旁邊看著,有的說:「哎呀,打成這樣啊。」

然後獄警不讓龐淑豔包夾我了,命令我上三樓嚴管學習,其實就是洗腦。包夾徐長平拿出一條一寸寬一丈多長的帶子,在我的眼前晃,威脅我說:如果你不去學習,就「上繩」(一種酷刑)。安排我的住處不是監舍而是個活動室,上廁所必須到龐淑豔的那個監室。我每次上完廁所都必須用手拿著抹布把便池裏裏外外擦得一乾二淨,同時必須把地也擦乾淨。即使這樣,龐淑豔還是想方設法刁難我,經常不讓我上廁所,憋得我肚子疼,就這樣侮辱我,折磨我。

徐長平做我包夾期間,有一次,一個刑事犯人,問我針線包在哪,我告訴她在上鋪。我就被包夾一頓臭罵,逼我蹲著,並一直說「高玉香自以為是」。我蹲了一個半小時,被逼說了一百多遍,最後蹲得兩腿發抖才罷休。

因為我活幹得好,攢了很多分,到二零一六年我應該減期兩年左右,但是監獄說我必須寫「五書」才能獲得批准通過。我人生的目標就是堅持我的信仰,我怎麼能寫五書呢?所以不能減期。

我在精神上、肉體上受盡折磨的同時,還被白白的榨取勞動力,幾乎是所有的被關押的法輪功學員都是如此。

長春女子監獄對法輪功學員整體迫害情況

二零一八年,長春女子監獄將所有法輪功學員都關押到八監區,八監區大隊長是倪笑紅。

八監區有六個隊。關在三樓的法輪功學員是被「轉化」迫害的,關在二樓的是遭嚴管迫害的,關在一樓的是嚴管中的嚴管。所有不「轉化」的法輪功學員都被分隔開,每一個法輪功學員被單獨關押,另有六、七名刑事犯包夾,對法輪功學員進行嚴管。

三樓是專門「轉化」迫害法輪功學員的地方,兩個犯人包夾一名法輪功學員,上廁所要一起上,不能低於三個人。對不「轉化」的法輪功學員,她們經常採用的折磨手段就是坐小凳、罰站、打罵、熬鷹(連續多天不讓睡覺),還有酷刑:上老虎凳、束縛、死人床、抻床等。

中共監獄酷刑:抻床(「五馬分屍」) |

按照正常的作息時間,應該早上五點半起床。但監獄為了提高「轉化率」,增加迫害的力度,包夾每天早晨四點就逼法輪功學員起來坐小凳,一直到晚上十點。她們把石英鐘拿出監舍,不讓法輪功學員知道時間,她們可以任意提前或者延後,用這種方法來折磨法輪功學員。這種迫害大約持續了半年左右。

到二零一八年末的時候,就不提前起床了,但坐小凳還照樣進行。包夾輪流監控法輪功學員。有的小凳中間有一個洞,被包夾插個紙棒子,這樣人只能坐凳子的一個小邊,有的人坐的腿直哆嗦,有的屁股血肉模糊,褲子粘在屁股上。

在監獄裏,有的被迫害傻了,有的被迫害精神失常了。和我同時被迫害的一個同修,就被她們按到貼了師父照片的凳子上坐著,不坐的話,就是一頓毒打。後來她心裏實在承受不住,就精神失常了。這樣惡徒們也不放過她,拿她取笑作樂,哈哈大笑,那笑聲好似來自地獄,沒有一點人性。

我記得有一個法輪功學員,因看經文被值崗的刑事犯看見了,大夏天被關小號兩個月。從小號出來的時候,她腿都站不起來了,不會走路了,被兩個人在走廊裏拖著。

在二零一八年四月份左右開始,獄警又用一種手段迫害關押在一樓的王雅欣、李瑞英、牛玉輝等十幾名法輪功學員:除了坐小凳外,每天不給菜吃,只能吃一點點鹹菜,更不允許用錢買東西吃,不讓家屬接見,很長一段時間不允許洗漱,更不能洗澡;每天喝水都是有限的,還得看刑事犯的心情,甚至根本不給法輪功學員水喝,渴得在上廁所的時候喝一點沖廁所的水。因出獄的法輪功學員不斷地收集、曝光監獄迫害的證據,起到了很大的抑制迫害的作用,到二零一八年末就讓吃菜了。

在監獄中還有一種「轉化」手段,就是必須學習所謂傳統文化,監獄準備好節目,用電視放,由「幫教」帶著學,每天必須寫作業,再由「幫教」單獨談話。在長時間脫離法的情況下,在紅色恐怖下,在「幫教」的威逼利誘下,一大部份人就被「轉化」了。這種「轉化」的方式是非常狠毒的。

監獄對法輪功學員因做奴工掙到分而減期都是有條件的,在辦理減期的手續時必須得重新寫五書,而且還得當著所有人的面念出來才能通過。很多法輪功學員不寫五書,她們就不能得到減期。

到二零一九年初,大約還有一百多名法輪功學員被關押在長春女子監獄。

以上是我在長春女子監獄的親身經歷與所見所聞。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/25/178203.html