王永航律師:從旁觀到親歷和見證(下)

——我們不說你不會知道

在我住院期間,按規定只需看守所警察並兩名武警駐醫院看管即可。公安對我格外不放心,大連市沙河口區公安分局轄下十三個派出所輪流每天派兩人協同看守。一天,來了個健談的小伙子,滔滔不絕講述我被綁架當天大連市公安局忙碌的情況。開始我沒太在意,並對他的話表示不信。但他講了幾個我一大早離開家時的細節,而這些細節,如果不是跟蹤我的話,是沒人知道的。根據他的描述我知道,大連市公安局受上級指使,當天抓捕的目標只針對我,與我一同被抓的其他人,都是受我牽連。

馮剛夫婦 |

二零零九年底,我在看守所得知馮剛離世的消息。如果不是因為我對安全的忽視,不會牽連那麼多人(十三個同修),馮剛也不會被迫害死,且死得不明不白。出獄後,我在明慧網看到同修回憶馮剛在人間煉獄所經受的喪心病狂且曠日持久的殘酷折磨,他以金剛般的意志視一切邪惡勢力和殘暴手段如無物。寒冬的曠野中,如刀的凜冽朔風,咆哮肆虐,所到之處百草皆靡,獨有一棵傲然屹立,寧折不彎,那就是如同馮剛一樣的大法弟子。馮剛的屍體冰凍在冷櫃中已經八年多了,即使肉身冰封萬載,一顆高貴的靈魂依然擁有溶化冰山的能量,驅盡殘冬,引來遍地黃花。

二零零九年十月十四日,大連市沙河口區法院對我非法開庭。事先未通知家屬、未通知律師,甚至未按法定程序提前三天通知我本人。非法庭審結束後,主審法官李邊江踱到我身邊,先是詢問我腳傷的情況,我簡單回答後,鄭重告訴他:「李法官,在法輪功問題上,可要擺好自己的位置啊。」李說:「你寫的那些被作為證據的文章我都看過了。你確實很有才華,可惜,你不該和共產黨作對啊。」我回答說:「作為法官,應該專注法律問題,而不是和誰作對的問題。」

「和誰作對」是政治打手的思維,是所有政治運動中扣帽子、打棍子時底氣十足的理由。

二零零九年十一月二十七日,沙河口區法院非法判我七年。我以絕食表達抗議,遭大連看守所警察灌食,並被戴背銬三十多小時。

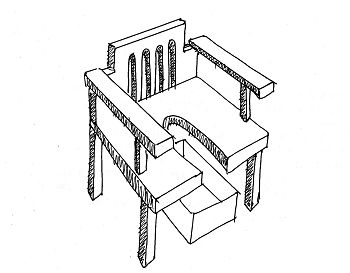

中共酷刑示意圖:背銬 |

後來我才知道,在公安、檢察院、法院一審期間,兩位北京律師──蘭律師和張律師,不辭辛勞從北京到大連去了六趟要求會見,都被大連看守所非法拒絕。直到最後一次,大連中級法院為了核實我對上訴的態度,才勉強允許我和律師見面。這也是我七年冤獄期間唯一一次和律師見面。

二零一零年四月二日,我被劫往遼南新入監監獄。因拒絕穿囚服,被犯人圍毆並強行扯下、扔掉身上衣服,強制套上囚服。

二零一零年四月二十二日,我被劫往瀋陽第一監獄。入獄不到半個月,即被該監獄第十八監區犯人謝廣林、陳巨寬、陳金江尋釁毆打兩次。第二次被毆打後,我向值班警察張效筠投訴,張竟然漫不經心地說:「打壞沒有啊,打壞了去醫院驗傷。」(謝廣林,殺人犯,在二零一零年下半年曾因涉嫌另一宗殺人案被黑龍江警方帶走,大概一年後被送回。自稱其家人買通周永康身邊的人得以脫罪。果然如此的話,當權者應對周永康遺漏的包庇罪予以追訴)

二零一零年十月十一日晚和次日早,我被十八監區犯人陳巨寬、張金龍、林洪洲等先後兩次毆打,並被警察常紅、劉爽押送嚴管隊。在嚴管隊一日三餐喝苞米粥,連續喝了十四天。

胡國艦遭監獄迫害被送入本溪中心醫院時的照片 |

十八監區個別警察和犯人比較邪惡,法輪功學員黃剛、胡國艦(二零一八年五月死於本溪監獄)、尉志義先後在此監區被迫害。二零一一年六月一日,他們把我從十八監區轉往一監區二管區,原因是凌源法輪功學員侯彥雙剛剛死於這個管區,為了平衡各監區法輪功學員的人數,我被轉到這個有二百多犯人的地方。

侯彥雙 |

在十八監區,因為我拒絕佩戴具有罪犯標識的胸卡,監區長李世廣連續剝奪我的購物權九個月時間,直至離開。手紙、洗衣粉、肥皂、牙膏、牙刷等,這些基本生活用品的匱乏,關乎尊嚴。比如,為解決刷牙問題,曾有很長一段時間,我只能趁人不注意時到洗漱間撿拾別人扔掉的牙膏皮,擠用其中少許的殘留物。

到了一監區二管區後,副監區長陳東自稱是我的直接主管。為了讓我象徵性地表示接受勞動改造,比如記記賬之類,陳東費了很大心思,都被我拒絕。有一次他衝我吼道:「監獄裏警察、犯人都得幹活,你憑甚麼就不幹活?」我回答說:「警察工作是出於職責需要,犯人幹活是勞動改造的要求。我既不是警察,也不是犯人,沒有義務幹活。」從此陳東再不提幹活的事,而是把監區食堂安門上鎖後,把我的活動範圍限制在食堂,隔絕與其他服刑人員的接觸,由專職打飯的犯人張偉輝負責監視。(二零一五年十月,張偉輝死於心梗)

二零一二年二月份起,瀋陽第一監獄發起「在監獄內消滅法輪功」運動,由監獄長王斌、副監獄長劉世剛具體負責轉化法輪功學員。當時獄方提出,法輪功學員只有兩條路,「要麼死,要麼轉化。」所用的手段主要是長期剝奪睡眠、限制飲食。當時我住在該監獄二號樓四樓,一監區一管區的郭春佔長期在二樓的「警察談話室」被折磨。據後來有犯人稱,郭春佔和李尚詩是瀋陽第一監獄遭受折磨最嚴重的兩個人。(郭春佔歷經九死一生,於二零一三年走出瀋陽第一監獄,根據網上消息,因長期迫害造成臟器衰竭,死於出獄後的二零一五年四月三十日。李尚詩在獄中死於二零一三年十一月被押高戒備期間)

二零一二年五月八日至二十一日,我被關押在監獄二號樓四樓的黑屋子裏連續熬鷹十三晝夜,五月二十二日檢查出胸膜炎、胸腔積液。

二零一二年六月,我家人到監獄探視,發現我走路都得別人攙扶,追問原因。陳東漫不經心地說了一句話:「這是媽媽打孩子。」

究竟是甚麼樣的心態?天大的罪惡都能心安理得,還能冠冕堂皇找到邪惡的說辭。按照陳東的邏輯,北京紅黃藍事件完全可以解釋為:叔叔們喜歡小朋友!

這個陳東,召集監區所有警察開會批鬥我轉化不徹底、說話不算數。他說:「你這種人,是說話算數的。既然已經答應轉化了,也得說話算數。為甚麼要反覆?」這又是甚麼樣的邏輯!

這個陳東,在我離開黑屋子後,繼續逼我以答卷的形式搞所謂「鞏固轉化成果」,被我拒絕後,公然宣稱:「如果不聽我們的,到期也不會放你,一直關你二十年。哼,欲加之罪,何患無辭!」

「欲加之罪,何患無辭」是罪惡行徑,往往是作惡者只做不說的,陳東竟然洋洋得意地掛在嘴上。

這個陳東,有一天逼我答卷被我拒絕後,一邊往外走,一邊吵吵再讓人去把鐵凳子搬來繼續折磨。這時,一個犯人待陳東走遠後對我說了這樣一句話:共產黨把你們這樣的人綁到老虎凳上的那一刻,就已經表明了這個黨的無能。

公道自在人心!

二零一二年八月,我被送往設有結核監區的鐵嶺監獄。鐵嶺監獄多名警察聽說我出現胸膜炎症狀的原因後,都對瀋陽一監的轉化運動表示「不可思議,無法理解」,還有警察稱其為「法西斯行徑」。

在鐵嶺監獄聽說遼寧省公安廳法輪功學員彭庚的情況。彭庚之死有兩種說法,一種說是因為拒絕服藥導致肺結核病症加重去世;一種說法是因為絕食被灌食不當死亡。

二零一三年三月,瀋陽第一監獄閻天翔、韓東、劉爽等人去鐵嶺監獄了解我的「思想狀況」,我當即表明對自己信仰的堅定,斥責他們暴力轉化手段的無恥。

由於我給鐵嶺監獄寫信揭露和控告瀋陽第一監獄對我的轉化迫害,二零一三年六月二十五日,我被劫回瀋陽第一監獄,當天即押往高戒備監區(第十九監區),銬老虎凳連續三天三夜。

關押高戒備頭十五天,每日三餐全都是苞米粥。第十五天我因胸背疼痛到衛生所透視發現,出現胸膜炎、肺結核症狀。

這次在高戒備下共關押兩個月(六月二十五日至八月二十三日)。這六十天裏,正是天熱的時候,沒洗過一次澡,沒洗過一次衣服,不允許洗臉、洗手、洗腳,上廁所不允許用手紙、只能用水沖,每天從早六點開始挺直腰板坐在大約五釐米寬的木板凳上,直至晚十點。夜間不允許如廁,經常有犯人憋不住尿在褥子上,晚上被褥鋪開,令人作嘔的尿騷味、臭腳味、汗味經宿不散。這次高戒備折磨,監獄逼我再次「轉化」後,送我到衛生所住院。

中共刑具:強迫法輪功學員坐的小凳 |

住院期間,遇見同樣出現肺結核症狀的盤錦法輪功學員李尚詩。李尚詩於二零一三年中秋節前離開醫院回到高戒備監區。臨走時他告訴醫生咳痰帶血,但還是被要求出院了。大約兩個月後的一天下午,李尚詩因大量吐血被高戒備監區送到衛生所,當晚出外診後離世。李尚詩是緊隨我之後被監獄最後一個實施轉化迫害的。據他親口告訴我,高戒備監區和監獄教育處多次殘酷折磨他,數次使用熬鷹手段,最長的一次被連續熬鷹十七個晝夜。

李尚詩曾經被高戒備監區壞的出名的雜役犯人孫有才使用各種手段迫害。孫有才,人稱「狗才」,壞到甚麼程度呢?僅舉兩例。

其一,為了折磨被銬在老虎凳上的人,孫有才發明了一種陰損的手段:強行脫光人褲子和內褲後,用刷廁所便池的硬毛刷刷人的肛門,待出血時,用辣椒油拌上清涼油(也可能是風油精,記不清了)塗抹在人肛門傷處,在別人的痛苦嚎叫中尋求刺激。

中共刑具示意圖:老虎凳 |

其二,一次,因為有個犯人得罪了孫有才,他趁犯人外出時,去廁所弄來大便摻進他仇家事先拌好的涼菜中。被李尚詩發現後,李尚詩一邊苦勸「這是天打雷劈的事,千萬做不得」,一邊拼命把菜盆奪下扔掉。

這個壞透了的孫有才,據說是監獄長王斌的眼線,其告密信息直通王斌。大約在二零一二年,終因做惡太多,民憤太大,據說被王斌安排轉入別的監獄。

二零一三年一月二十三日,因胸膜炎症狀消失,我回到一監區二管區。後因腳傷於四月十六日住院,期間先後去往中國醫科大學附屬第四醫院、瀋陽市骨科醫院、中國醫科大學附屬第一醫院,初診結論是術後骨髓炎。

二零一四年底,在衛生所住院期間見到阜新法輪功學員高雨民,他從警時間長達二十九年。還做過國保警察,並於二零零二年親手綁架過阜新當地的法輪功學員。因緣際會,最後竟然也走入法輪大法修煉。據網上消息,高雨民出獄時已被迫害成植物人狀態。

二零一四年底,碰到了哈爾濱法輪功學員劉佔海,劉佔海後來因絕食死於二零一四年底,據犯人稱,他死時吐得身上都是血。

二零一五年一月十三日從監獄衛生所出院。出院的原因是本監區有個犯人周廣斌因心臟病在外面醫院做支架手術後回監獄衛生所,衛生所床位緊張,需要給他騰出床位。(周廣斌在農曆大年前幾天死亡)。

二零一六年七月三日,七年冤獄終於熬出頭。這一天,風清氣朗,我印象裏似乎是瀋陽最好的天氣。適逢週六,監區一個負責管教的警察自稱特意出勤送我。往監獄大門口走的路上,談起門外等候的親屬,這個警察說:「出去別再整這個那個的啦。這麼多年,你也看明白了,關鍵時候不還是得靠家裏人嗎?」

我聽出他的話外之意,回答說:「這麼多年,如果不是我們海內外同修和正義人士的持續關注,我們在這裏的處境,不知還要悲慘多少倍!」

聽完我的話,一向口才極佳的他默不作聲了。

是的,如果不是天下善良人對我們悲慘處境的持續關注和呼籲,我能不能活著走出監獄還是未知。

粗略盤點一下我直接見證和第一手轉述的法輪功學員死亡案例情況。

如果沒有這場針對法輪功學員發起的虐殺式的迫害:

1. 大連法輪功學員馮剛不會受我牽連死得不明不白;

2. 凌源法輪功學員侯彥雙不會死在監獄(瀋陽第一監獄一監區二管區);

3. 遼寧省公安廳法輪功學員彭庚不會因絕食或肺結核死於監獄(鐵嶺監獄);

4. 盤錦法輪功學員李尚詩不會死在監獄(瀋陽第一監獄高戒備監區,因突發吐血而死);

5. 哈爾濱法輪功學員劉佔海不會死在監獄(在瀋陽第一監獄高戒備監區因絕食而死);

6. 葫蘆島法輪功學員郭春佔不會因臟器衰竭出獄不到兩年即死亡(曾在瀋陽第一監獄一監區一管區、高戒備監區長期遭受殘酷折磨);

7. 撫順法輪功學員胡國艦不會死於監獄(再次被迫害時死於遼寧本溪監獄,此前曾在瀋陽第一監獄十八監區、一監區二管區被迫害)。

……

我出獄當天,監獄毫無法律依據地拖延我出獄時間,說是為等我住所地政府人員來交接,直到大連當地街道等不明身份者多人到達監獄門口才放我出去。

我出獄後大約一週(七月九日前後),當地街道和派出所竟然在我家門口和陽台對面樓頂各安裝一個攝像頭。門口攝像頭正對樓洞,而對面樓頂的攝像頭正對我家兩處陽面臥室,還都是紅外線的。

我遭冤獄後,我妻子被當地街道夥同派出所綁架兩次,一次關押在看守所十五天,一次關押在撫順洗腦班三十天。丈夫陷冤獄,妻子奔走呼籲乃人之常情,兇手為了進一步掩蓋和打壓,再把我妻子也抓起來。這種令人不齒的下作手段多年來不停歇地重複使用在法輪功學員身上,進而蔓延到維權律師以及上訪等對社會不公的抗爭者身上,以至今日。

二零一七年四月,因工作需要,我到大連市出入境管理局辦理護照,得知身份信息被錦繡小區派出所郭姓警察做了備注,限制辦理護照。

近幾個月乘高鐵出行,連續兩次被穿警服的人事先守在車廂座位旁,強行拍照、翻包,被有針對性地騷擾性執法。

難以計數的法輪功學員的苦難經歷,我們不說外人永遠都不可能知道。現在即使說了,有人可能也不相信,因為這場迫害的邪惡,已經到了令人難以置信的程度。這篇文章的副標題和這幾句話,是為了回應有些人挑剔法輪功學員不分場合、不分時機、不分對像講真相,往往掃了他的雅興。修煉法輪功之前我曾經在基督教中徘徊,《聖經》記載,大洪水來之前,正在打造方舟的諾亞,曾經殷勤招呼鄉人在大洪水來時到方舟避難,卻總是招來嘲笑。請大家一定吸取歷史的正面教訓,千萬不要做個嘲笑者,嘲笑送給你真相人:了解真相是得救的希望。

七年冤獄,遍覽眾生相。我發現無論好人壞人,都不喜歡惡,只不過壞人往往把暴力和惡施加給別人;

無論好人壞人,都不喜歡假,只不過壞人往往用欺騙和謊言愚弄別人;

無論好人壞人,都不喜歡被整、被鬥,只不過壞人往往把別人當批鬥對像。

也就是說,無論好人壞人,對真、善、忍的價值,骨子裏都是喜歡的。因此,我理解,真、善、忍在宇宙中是扎了根的,假、惡、鬥是沒有根的。冰山再大,一旦漂浮在海裏,早晚會融化掉。基於「恨」的假、惡、鬥,在對真、善、忍發起挑戰的那一刻,就已經註定了它被消解的結局。

無論在遠古的洪荒時代,還是在所謂科技發達的今天,船,都是人類面臨災難時希望和救度的象徵。牢記真、善、忍的美好價值吧,那是每個人生命的法船。

迫害者的報應:

二零一二年在監獄內搞起的聲勢浩大的轉化運動,決策一定來自政法系統最高層,時任政法委書記周永康、司法部長吳愛英的罪惡自不必說。

遼寧省司法廳長張家成,先是非法剝奪我的律師執業權,後主導在監獄內對法輪功的迫害,尤其對於二零一二年發生在監獄內的消滅法輪功的運動,罪責難逃。

沙河口區法院院長曲雲傑、大連市中級法院院長李威,把法律當玩物,視人命如草芥,是迫害我的主要打手和工具。

以上人權迫害者,都已經遭到報應。願如今的他們在困境中沉心靜氣,看清在這衰敗的世道中曾經經歷和正在發生的正、邪、善、惡,復甦自己蒙垢已久的人性和良知,找回心底的善良,找到生命的希望,唯有如此,方不枉這一世的浮沉。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171971.html