西安市女教師揭露十三年遭迫害經歷

我從小就體弱多病,在兒時就患有胃病、肝炎;十二歲那年,我從小學二樓摔下去,昏迷七天,引起腦震盪後遺症;二十歲那年,曾從約十米高的橋上摔到橋下河溝裏,導致盆骨粉碎性骨折和腹腔大出血昏迷;我從二十幾歲起就開始頭疼(冷了、熱了、休息不好就頭疼),並伴有嘔吐,頭痛粉、去痛片、芬必得等藥隨身帶著;隨著年齡增加,又患有肩周炎、膽囊炎、乳腺炎、肺結核等疾病,身體越來越差,痛苦不堪。

九七年三月,我因病有幸走入法輪功修煉場。通過學法、煉功、修心性,使我疾病痊癒,身體達到一身輕。煉功點上一些絕症病患者獲得了新生。煉功人數劇增,由九七年的幾十人,到九八年的二、三百人。我丈夫常與他周圍的人講我煉功後,身體好了,心態更好了。我在單位上是多年的先進,修煉大法後,處處以「真善忍」標準要求自己,戒掉了許多的不良習氣,在工作上更加兢兢業業、任勞任怨、淡泊名利,常常得到領導和同事們的讚許和好評。

但是,九九年七二零以後,江氏集團迫害法輪功,在全國非法下令:對大法弟子實行「名譽上搞臭,經濟上截斷,肉體上消滅;打死白打,不查身源,直接火化」的滅絕政策。我與千千萬萬的大法弟子一樣,身體、精神和經濟上遭受了種種迫害,家人也因此受到了牽連。我被非法關押看守所、勞教兩年,被關610洗腦班十個半月,被停發工資、非法開除、冤判四年徒刑、抄家等迫害。

如今,我生活無著,流離失所。在此,將我遭受迫害的經歷寫出來,目的是制止迫害,讓更多善良的生命明白迫害真相、明辨是非,從而得救。

一、被剝奪基本人權

二零零零上半年,我在學校擔任教務員和班主任工作,在學生班會上,我針對學生在社會上動刀子打群架事件向學生講述了《轉法輪》是一本教人修煉的書,書上講到:「真、善、忍是衡量好壞人的唯一標準」。 希望學生們自覺按照「真善忍」 約束自己的行為,做一個遵規守紀的社會好公民,學生們紛紛要大法書看。事後,校長劉文德、辦公室主任王保祿、學生科長劉政找我談話,脅迫我放棄法輪功修煉,不許在學生中宣傳法輪功,要我保持與(邪黨)中央的「思想、步調一致」。我拒絕放棄修煉大法,於是學校剝奪了我班主任的工作。

二零零零年十二月初,我與煉功點的同修們在本地為法輪功上訪,沒有結果。信訪辦人員講:「這是中央的決定」。我們便商量準備去北京上訪,希望中央能收回「取締法輪功」 的錯誤決定,停止迫害。當我把這件事情告訴了丈夫(傅雙琦)。孰料,丈夫將此事告密了我單位領導,單位新一任校長盧克孝(已故)和辦公室主任王保祿來到我家中,問我是否要去上訪?我講道;「上訪是每個公民的權利。」於是,當晩盧克孝來到我家中,騙我到單位去開會,當我到學校後,一輛警車開進學校,幾個警察將我綁架上了警車,校長盧克孝也上了車,去派出所的途中,盧克孝還哭出聲來,說道:「想不到你竟然會進派出所!」我告訴他:「我沒幹壞事,你也不必要為我擔心。」 警察將我綁架到東關南街派出所,對我進行非法搜身和審訊。晩上關在一個鐵籠子裏,不許睡覺。第二天,警察叫來了我的女兒(正在上初中一年級)和單位同事及家屬院的熟人給我施壓,勸我放棄修煉和上訪。我告訴他們:「法輪功是正法、是被冤枉的。」他們聽後便紛紛離去。隨後,我被綁架到西安市碑林區沙坡看守所。看守所的警察拿出拘留證,構陷我「擾亂社會治安,刑拘我十五天」 並讓我在拘留證上簽字,被我拒絕。在非法關押期間,我絕食抗議,絕食七天後,我被放回家。回到家中,警察在我家中放了一份非法禁令(不許學法、不許煉功、不許弘法、不許上訪、不許與法輪功學員來往)。我被非法剝奪了信仰、言論、行動的自由,及上訪的權利,我家人和所在單位被株連成了「擔保人」,丈夫停止工作在家看守著我。

在這非人的待遇下,二零零零年十二月底的一天晚上,我隻身逃了出來,在同修家借了二百元錢,到西安火車站買了一張第二天去北京的火車票,在火車站呆了一夜,第二天上午,我在火車站商場買了一段紅布、廣告色、排筆,就地寫了兩條橫幅:「法輪大法好」、「 真善忍好」。 事後我才知道,我離開家後,單位和派出所在西安火車站進站口三天布滿了抓我的人,但我順利的踏上了去北京的列車。

二、進京上訪遭迫害

第二天早上六點多鐘,我來到了天安門廣場,當我舉起「法輪大法好」的橫幅時,幾個惡警衝過來,將我綁架上警車,一會兒警車上塞滿了到天安門證實法的同修。我們被綁架到天安門附近的一個派出所,這裏非法關押了成百上千來京證實法的同修(裏面有八旬老人和懷抱的嬰兒)。在這裏,大家齊聲背誦著師父的《論語》、《洪吟》等經文。中午,兩名警察對我非法審訊,並對我毆打、謾罵、罰站,一直折磨到晚上十二點鐘,將我非法關押就近一看守所。一進看守所鐵籠門,一女惡警對我吼道要我把衣服脫光,當我問道為甚麼時,這個惡警就抓住我的頭髮,對我拳打腳踢,並將我按倒在地,並叫來兩個被關押的人員,將我的衣服全部扒光、搜身,然後扔給我兩件內衣褲,讓我赤身進入獄舍,隨後,監舍裏又陸續進來的了各地進京的六名同修,都遭到了同樣的待遇。

在這約2.5平米的女監舍裏,前面靠門一半的地面是其它類型的人員,而九名法輪功學員就在這約1.5平米的地板上洗澡、洗衣服、睡覺(包括便池在內)。在這些同修中,有八旬的老人、經濟困難,背著吃著自家產的蘋果步行來北京的甘肅同修。同監舍的其他人員嫌法輪功學員身上有異味,要我們在隆冬的下雪天每人用刺骨的涼水洗澡、洗衣服(當時我正來例假,也洗了個涼水澡)。完後,在濕地板上放一層紙板就在上面和身睡覺,沒有被褥。監舍裏規定:晚上不許站、不許坐,必須躺下。我們只好將個子小的人的腿、腳放在大個人的身上,人疊人的側身擠下。六天後的清晨,突然緊急集合(不容我去收取晾在監舍外僅有的內衣),關押的全部法輪功學員被綁架上一輛輛軍卡車。卡車開進北京一個大的體育場,體育場四週站滿了荷槍實彈的警察和士兵,我們被編排成各組隊,被轉到北京各郊縣的看守所。我被綁架到了河北省安平縣看守所關押。

在河北省安平縣看守所這裏,與我被非法關押在同一監舍內的有二十名來自全國各地的女同修。我們輪番被非法提審,每個同修非法提審四天後回到監舍時,都被打得鼻青臉腫,有的臉都變形了,大家各自講述著遭到的酷刑折磨:有個同修被通宵綁在雪地裏的水泥電桿上挨凍;有個四川同修被惡警用鐵鉗子拔掉了兩顆牙。我是最後被非法提審的,惡警將我的手銬在桌子腳上,四天不許睡覺、不許坐、並且謾罵、抽我的耳光、用冰塊放在我的頭上和塞進領口內。我絕食四天,連餓帶凍,被送去醫院檢查,有兩名護士問我為啥絕食?我告訴他們:我是因煉法輪功遭到迫害。他們都報以同情和理解。還有一名同修絕食十四天後生命垂危,被送進當地的醫院。二十一天後,我丈夫得知了我的消息,來到河北安平縣看守所接人,但被看守所警察非法敲詐了五千元人民幣,沒開出任何票據,才將我放出(我回家後他才告知此事)。走出看守所,丈夫見我的臉上還留有被打的血痕。

回到家中,發現昔日的同修紛紛被抓、被勞教。二零零一年二月,當時正值學校寒假期間,我決定再次進京證實法。來到北京火車站,我向兩名櫃台服務員詢問路徑時,遞給他們一份大法好的傳單,被她們惡告,隨即我遭到了兩名警察的非法盤查。我告訴他們:「我是法輪功學員,來京上訪的。」他們欺騙我說帶我去信訪辦。結果他們將我非法關押在陝西駐京辦事處,又將我綁架回西安,關押在西安碑林區沙坡看守所。

三、陝西省女子勞教所的迫害

二零零一年四月,我被非法勞教兩年。和我一併被綁架到陝西省女子勞教所(西安市鳳城南路5號)的有六名同修。因我們不願進勞教所的大門,勞教所所長張卓青、教育科科長畢科長跑到大門口欺騙我們:「你們如不服勞教,可以按勞教決定書上寫的,六十天內可以上訴。」隨之,他們叫來勞教人員強行將我們拉進了勞教所。

在勞教所裏,我遞交了無罪申訴,卻幾個月了無音信,半年以後,當我向警察仁海珍詢問此事時,他居然答覆我:「法輪功學員不許上訴!」為此我向勞教所紀委書記趙曉陽投訴此事,趙曉陽欺騙我再重寫一份無罪申訴。我遞交「無罪申訴」幾個月後,趙曉陽把我叫去說:「檢察院來人口頭通知我:駁回上訴,維持原判。」但我後從趙曉陽與檢察院來人的談話中得知,檢察院的人根本就沒看過我寫的上訴書,他們只是到勞教所辦事,為了掩人耳目欺騙我,走了個形式而已。事後,警察仁海珍威脅我不許把她對我講的話告訴別人。

在勞教所裏,因為我不願在勞教人員一欄簽字,被三隊大隊長惡警王凡在辦公室裏當著其他警察的面,猛抽我的耳光,她手上帶的戒指劃破了我的臉,滲出血來。她打累了,叫辦公室的三個警察魏小會、仁海珍、楊小娟掰開我的手,強按了手印。我不承認是勞教人員,不參與點名,被王凡拳打腳踢。王凡還用尖皮鞋踢另一位六十多歲同修王玉華,並將她的手擰在背後,用膝蓋跪在她身上亂打。

因為我晚上煉功,三隊警察將我腳尖踮著吊銬在鐵窗上,四天四夜,腳腫的老大,手銬嵌進肉裏,窗外的雪雨刮在臉上、手上,兩手被凍得又紅又腫。晚上,有值班的勞教人員看不下去,悄悄拿來一件棉背心將我的手包住,被值班警察發現後,謾罵著拿走。為了不讓我煉功,一天晚上,三隊惡警黃甫拿來 「約束服」,叫三個大個子勞教人員把「約束服」強行給我穿上。(「約束服」是一種殘酷的刑具,用白色包裝袋製作的由後面繫帶子的長袖衣服,受害人雙手被反綁在背後。)

三隊惡警見我不「轉化」,叫來幾個勞教人員,給我讀誹謗誣蔑大法的書,我不聽,她們就動手打我,我喊叫 「打人了」。惡警魏小會走過來問怎麼回事?我告知她打人的事,惡警魏小會居然對眾勞教人員說:「你們誰看見打人了?」說完揚長而去。

二零零二年一月一天晚上十二點鐘,惡警王凡悄悄來監舍,發現我在床上打坐煉功,就叫我去辦公室。我來到辦公室門口,她拿出警棍向我劈頭蓋臉地打來,我告訴王凡:「你不要打,我們坐下來談一談。」惡警王凡吼道:「我們沒啥可談的。」照樣打著我。我對她講:「你不要打人,這對你不好。」她說:「我不怕報應。」她見我用手擋著警棍,便取來手銬將我銬在鐵門上。她對我一陣暴打。此時,我身冒冷汗、內衣濕了,只感到頭暈、噁心想吐,幾乎昏迷。第二天,我的腰部、大腿全是紫黑色的瘀血(事後值班勞教人員告訴我,我被打了八十一警棍。)。

為了此事,被關押三隊的同修集體絕食抗議。晚上,我們被拉到勞教所醫務室強行灌食。醫務室裏十幾個手持警棍的男、女惡警們,要我們將被灌食的同修的手、腳、頭按在床板上,身上再坐上去倆個人,我們不從,便遭到惡警們的警棍、腳尖、耳光、謾罵等。我被惡警魏小會抓住頭髮、打著耳光拉到同修(孫運城)的頭前。我們被輪番灌完食後,又遭毆打。護衛隊仁××的男惡警在我的臀部上打了一警棍,另一同修李鳳英被女惡警扒下鞋襪、站在徹骨的水泥地上、手趴在玻板上、扒下褲子挨警棍,被折磨得昏迷過去。一惡警還說她裝死。後來把她抬到木板床上卡人中方醒。事後,我又被吊銬在警察辦公室的鐵窗上四天四夜。在勞教所宣布關我禁閉三個月,延長勞教兩個月。隨後,我被單獨關在一房間裏三個月時間,由一勞教人員看守著,除了上廁所外,平時都被反鎖在房間裏。

二零零二年四月,我被放出禁閉室,轉到一隊。全體同修集中在這裏遭受「轉化」折磨。這期間,每天從早上八點鐘到晚上十二點、一點,被強迫觀看誣蔑大法的電視,聲音大得震耳。

同修李翠芳因拒絕觀看造謠電視,被趙曉陽領著劉紅一幫惡警拉出去暴打,被打得大小便失禁,休克過去。

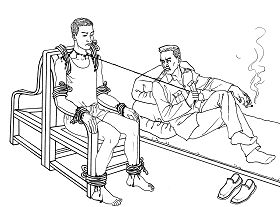

酷刑演示:背銬 |

因為我拒絕「轉化」,被帶過四天四夜的背銬,雙手被放在背後銬在鐵床上,既不能站直又不能蹲下;我堅持煉功,多次被穿所謂的「約束服」、不許睡覺、面壁罰站;有時是長時間被穿著「約束服」睡覺。

同修徐明霞白天晚上銬在樓梯上共四十天。蔡蘇萍等幾位同修幾個月時間沒沾過床鋪,每天晚上三點鐘才能坐在小凳子上,早上六點半又被逼起來面壁罰站;同修周亞婷因不「轉化」,惡警不許家人接見,沒有衛生紙用,又不許同修接濟,我見她上完廁所後,只好用便池裏的水洗下身。

一天,我見監舍裏的勞教人員用鞋底抽打法輪功學員孫運成和另外幾個同修的臉,並罵出污穢難聽的髒話,我便去找當天值班的警察白××,告訴她監舍裏打人的事。白××講目前勞教所的主要任務是「轉化」法輪功學員,罵人、打人都是些小事,根本不予理睬此事。

許多法輪功學員因拒絕「轉化」遭受了諸多非人的折磨,罄竹難書!據傳聞,勞教所的警察「轉化」一個法輪功學員有巨額獎金,如果哪個寫過「轉化書」的學員想反悔,警察中誰也不願意退回獎金,便會招來 「包夾」再次變本加厲的折磨。晚上,我經常聽到監舍樓道裏電棍的放電聲,對面南樓傳來法輪功學員被打的淒厲的慘叫聲。

二零零二年八月,勞教所所長張卓青去北京領回了八十萬元迫害法輪功「有功」的賞金,並且在勞教所中大肆宣傳。

四、610非法組織的洗腦迫害

二零零二年十二月底,我結束非法勞教回家。非法勞教期間,單位沒給一分錢生活費。二零零三年一月,我回到原單位上班,單位領導怕我給學生弘法,給我調換了工種,在總務科搞採購、當保管,以及幹些學校的雜活。我處處以修煉人標準要求自己,學校新任校長李桂新,幾次在學校中層幹部會上講:「你們大家都要像張潔這樣的工作態度,這個學校就有希望了。」(同事轉告我的)。校長李桂新曾對我講:「你當學校的採購員我放心。」我說:「別人對我放不放心是次要的,我是修煉的人,關鍵是我自己放心我自己!」然而,我剛工作不到三個月,二零零三年三月初的一天,校長李桂新、副校長胡建堂叫我去參加所謂的「法制學習班」。我提出:「我丈夫身體不好,需要人照顧。」胡建堂說:「這是上邊的決定,只去二十幾天就回來了。」於是我既沒有沒帶多的換洗衣服,也沒有告知遠在四川的母親、女兒,就被校長李桂新送到長安縣工人療養院內的「法制學習班」,進去才知道這裏是610洗腦班,不寫「轉化書」不許回家。我當時就質問校長李桂新為何欺騙我?他說:「我也是被他們騙了。」

我被非法拘禁在「610洗腦班」裏,由一個「陪護」二十四小時看著我,不許學法、煉功、弘法,逼我每天看造謠誣蔑大法的電視、書籍和材料,並寫思想彙報。當我寫出法輪功是教人按「真、善、忍」重道德,修心性的正法時(心得筆記一本),被洗腦班頭目孫武選、李良威逼、恐嚇:把這筆記本撕掉,你是在這裏「反揭批」,你繼續這樣頑固、癡迷到年底都回不了家。我被非法拘禁了三個月後,於二零零三年六月回家。

回家後,我寫了一份《一個大法弟子被迫害的經歷》,交到校長李桂新的手中。二零零三年十月,我正在上班期間,學校副校長胡建堂突然要我馬上去洗腦班。我拒絕去。於是,副校長胡建堂命令單位的幾個同事強行將我拉上車,再一次將我拘禁在長安縣工人療養院洗腦班裏。隨之,陝西省勞教局、勞教委的一個姓胡一個姓郭的來「轉化」我,他們告訴我,說我所寫的上訴材料,經他們調查基本屬實,只是八十警棍的數量有點讓他們感到不可思議。如今,他們已將勞教所打人首惡王凡降職了,要我以後不要再提起勞教所打人之事了。但是她們要我必須「轉化」。後來我打聽到:惡警王凡是調離了三隊,但是因迫害法輪功得力被升遷了。

因為我拒絕「轉化」,常常被胡、郭二人侮辱謾罵。在這期間,我聽洗腦班頭目孫武選講到:一個法輪功學員在洗腦班一期(兩至三個月)的花費是一萬二千元人民幣,其中一部份資金是由個人或者所在單位承擔,一部份是由邪黨中央撥款。洗腦班找來作「陪護」的退休工人,除吃住外,每月工資九百元。孫武選與陳X不迴避我的講:這些所謂「轉化」的人有85%以上的都不是真的「轉化」。有的學員二次三次的被反覆綁架到洗腦班。這給許多同修家庭、所在單位及國家造成巨大的經濟損失。

二零零四年元月,因為我在洗腦班堅持晚上煉功,被保安人員(原公安退休人員張××)將我帶到一秘密室內,這裏面有洗腦班的頭目陳××和「陪護」人員共五人,張××抽著我的耳光,其他人員七嘴八舌的說:「你今晚必須寫出『轉化書』。」我告訴張××:「你作為一名警察應該科學執法、文明執法。」張××便用拳頭扎我的臉、頭部,並吼叫道:「這裏沒有法律可講,只有『轉化』」。他們讓我通宵站著,一次次催逼我寫出東西。因為我不「轉化」,他們對我進行恐嚇、威脅、限制人身自由、不許跟家人打電話等,對我進行精神和肉體上的折磨。

二零零四年新年期間,洗腦班裏只剩下四位沒寫「轉化書」的同修,一天晚上約十點多鐘,突然洗腦班頭目們神秘的通知我們搬家,從長安縣轉移到臨潼縣。他們當時謊說是「租賃合同期滿」。後來從「陪護」們的談話中才知道:是因為國內外的同修給洗腦班寄信、打電話等緣故,致使他們才到處躲藏。二零零四年四月,我被非法拘禁在洗腦班七個半月後,才放回家中。

五、610、單位對我經濟上的迫害

回到學校後,單位校長李桂新、副校長胡建堂威逼我在半年內寫出「轉化書」,否則按西安市610辦公室指示將我開除。當時我工齡已三十三年。在這半年裏,儘管單位只給我發六百元的生活費,但我仍然兢兢業業的工作。副校長胡建堂過一、兩天就來逼迫、威脅我寫 「轉化書」。二零零四年十月,校長李桂新給了我一份「辭退通知書」,理由是我堅持法輪功,在勞教所期間因「表現不好」被延長一年勞教。隨即,我找到一份國家文件,明確規定對被勞教不「轉化」人員不得開除公職。我指出:「勞教所沒有延長勞教的權利」,說延長我一年勞教是編造的謊言。李桂新告訴我,這是市610辦公室要求他這樣寫的。

我多次去市610辦公室才找到孫武選,他謊稱:「是你們單位要開除你的」。當我再次找到校長李桂新問他:「你為甚麼不能實事求是的辦事?」他回答:「如今哪有甚麼實事求是?我這是按照市610辦公室的要求辦事,否則,我的官位也保不住了。我們學校根據你多年的工作態度,已經給你『開恩』了,由『開除』變通為『辭退』,你還可以有幾千多元的辭退費。」

我被非法強行沒收辦公室鑰匙給辭退。我曾找過單位主管上級部門,他們都說這是市610辦公室的決定。我多次找到610辦公室,610人員都迴避我;我找過一些律師,他們的回答是:這是中國的特色,法輪功被扣上政治帽子,法律便是一張廢紙,「我們也無能為力」。

六、公檢法司的迫害

二零零五年三月八日,我在外面有事,一同修在我家中。西安市沙坡派出所警察王西裕帶著幾個警察闖進了我的家,說是因為有人構陷。隨之,西安市碑林國安大隊的惡警非法抄了我家,搶劫了兩台複印機、錄音機、講法書籍和講法磁帶及剛複印了一部份的《九評》資料。惡警將我拖出家門抬上了警車。另兩名同修也被綁架。

我被非法關押在西安市沙坡看守所,我絕食三天後,又被轉到西安市長安縣洗腦班。我絕食二十三天,在這期間,我被多次強行灌食,口鼻出血,最後因灌不進食,我被送到陝西省安康醫院(監獄醫院)。我被綁在床上輸液,一個星期後,又將我非法關押在長安縣洗腦班。

中共酷刑示意圖:綁在椅子上 |

此時,國安惡警對我進行非法審訊,幾個晚上不許我睡覺,用強燈通宵照著非法審訊:一、追問我被迫害之事誰給上的網?二、我家中的書籍是誰給的?我告訴他們:我既不知是誰給上的網,如果網上面講的是事實,就應該去追究那些幹了違法之事的刑事責任,而不應該去追查誰給曝了光,去堵人的嘴;法輪功書籍是教人修煉的,信仰是公民的權利,任何人不得干涉,你們對我非法審訊,我拒絕回答。於是,他們對我動刑:三天三夜的老虎椅,將我的手腳銬在鐵椅子上,胸部用布條綁在鐵椅子上,脖子上套上氣管子充滿氣,使我感到呼吸都困難;三天三夜不許我打盹睡覺,當我眼睛剛一閉,國安惡警頭目便對我喊叫。最初,不許我上廁所,致使我三天不敢喝水。三天後,碑林國安的一警察李峰接班,見我腳腫的厲害,才打電話向上面彙報,將我從老虎椅上放了下來。在我被灌食期間,市「610洗腦班」頭目孫武選到洗腦班來非法威逼、引誘我:「只要你說出是誰給的書籍、資料,便放你回家甚至恢復你的工作」。我沒予理睬。

二零零五年五月十二日晚上九點左右,國安惡警頭目韓勇和一個寸頭黑高個,兩人將我拉出長安縣洗腦班房間,推上一輛公安車,後面又尾隨了一輛公安車。我問道:「你們把我弄哪兒去?」惡警頭目韓X吼道:「少屁幹」。隨之,這惡警用一大雙層包裝袋,將我從頭向身下罩住,將我按住車內不許我動彈。他們把我載到一高速公路邊,將我推下車,三個惡警將我手腳抬起,準備往公路邊的河裏扔。此時,我大聲的喊叫,他們一人說:「這裏來往車輛太多,把車開到前面僻靜處再將她扔下去。」我又被推上了車,駛了一段路程,又將我推下車,他們將我按倒在高速公路的地上,取下罩在我身上的包裝袋,惡警韓X說:「你要再喊叫我就用這抹布將你嘴堵上。」高個寸頭的惡警逼問我:「你說,你家的資料誰給的?」我告訴他們:「你們不能這樣做,你們這是在執法犯法。」當他們再次將包裝袋將我罩住,抬起我的手腳準備往河裏掉時,我沒有任何反應。此時,後面那輛車年輕一點的惡警說:「算了,這裏來往車輛太多,待下半夜再將她扔下去。」再次用包裝袋把我罩住,將我推上車。在返回的途中,路過收費站,他們心虛,將罩在我身上的包裝袋取下,此時,我才知道,他們對我非法刑訊逼供的作案地點是:陝西省長安縣子午鎮收費站的高速公路上。回到西安長安縣洗腦班已是夜間十二點多鐘。

二零零五年五月下旬,西安碑林國安惡警將我非法關押在沙坡看守所,將我非法逮捕。此時,我無法與家人聯繫,沒錢請律師,自己起草了一份「無罪申訴」。非法庭審的前幾天,西安碑林區中級法院的牟啟中(可能記憶有誤)告訴我要公開庭審。非法庭審的頭一天,法院為我提供了一個免費律師胡斌,他來與我見面的第一句話:「你家的資料不是『××宣傳品』你只要寫個放棄修煉就可以免於刑事或者從輕判處。」我說:「你今天能為法輪功作辯護律師是你的榮幸和榮耀。但是修煉人不說假話。」胡斌律師便說:「那你今晚考慮好,明天開庭該怎麼說。」第二天碑林區中級法院對我進行了秘密庭審,只有庭長、陪審員、記錄員、公訴人和胡斌律師及幾個警察外並無他人參加。庭長、公訴人一通誣蔑法輪功,誣陷我違反了刑法300條。胡斌律師的辯護詞是:一、我家抄出的大法資料不足三百份;二、製作的《九評》還未發放社會造成所謂的「影響」。

我的無罪辯護是:一、根據我國法律,公民有信仰自由。法輪功教人按真、善、忍要求,我通過修煉,道德回升、身體健康,利國利民。二、公民有言論自由,《九評》是救人的。三、我修煉做好人、講真相救人無罪,要求無罪釋放(原文大意)。並且我在材料中以及法庭上指控國安警察對我非法刑訊逼供。但公訴人謊稱「你的指控沒有證人」,庭長也包庇枉法瀆職。

之後,法院來了一女惡警把我叫去(西安沙坡看守所辦公室)問我是否有不服要上訴?我告訴她:他們給我看的照片中所謂從我家非法抄走的資料中有許多「真善忍」的小卡片,其一這不是我家的東西。其二「真善忍」教人向善的,歷朝歷代都崇尚的了,怎麼能說成是×教宣傳品?而且還要以份數多少給我論罪?這女惡警竟說 「真善忍就是×教宣傳品」。我反問她:「照你這樣說,那假惡鬥才為『正』的嗎?」看守所的其他警察都笑開了。女惡警氣急敗壞的說:「我馬上就可以給你判刑。」二零零五年十月,非法判決書下來,說我「觸犯了刑法三百條」,謊稱我「認罪態度較好,從輕判處四年。」二零零五年十一月,我被劫持到陝西省女子監獄迫害。

七、陝西省女子監獄的迫害

陝西省女子監獄(號稱「現代化部級文明監獄)。剛入監,我到了九隊(又稱入監隊、參觀隊)。監獄法規定:服刑人員每天勞動八小時,星期天休息,入監隊除了學習外,沒有生產任務」。入監隊對外宣傳的是:法制學習隊,沒有生產任務。要求剛入監的人背誦監規、紀律、供遊人參觀、錄像。實際上是,非法超時勞動。來人參觀時,馬上把手下所幹的活藏起來,隊長裝模作樣的給大家讀書,或者讓入監的人員擺出娛樂下棋、唱歌、學習狀。待參觀的人一離開,馬上又拿出生產的設備、材料來幹活,而且常常是幹活到晚上十一,二點。監獄還把堅定法輪功學員藏起來,以免在參觀的人面前露馬腳。一般入監三個月後,待入監隊人數夠了,便被轉到各生產車間去奴工隊(1~8隊)。監獄裏許多奴工產品都是生產一些假冒偽劣藥品(壯陽藥之類的),藥物生產利潤比較大,各隊都樂意接這種活。儘管有時到女監加工藥品的廠家因假冒產品被查封,正在生產的藥物就免費送給服刑人員或者過一段時間當垃圾倒掉。假冒產品在女監上、下泛濫,人人心照不宣。

酷刑演示:吊銬 |

我因為不承認自己是罪犯,不穿囚犯、不背監規、不打報告詞,遭到九隊大隊長史建榮的耳光、謾罵。我堅持晚上煉功,被非法吊銬在入監隊的鐵門上幾天不許睡覺,「互監」也跟著罰站。一個多月後,我被派到勞動任務較重的八隊。八隊約一百六十多人,有兩名同修(苟玉芳、王宏)。八隊給法輪功學員每人派有3~5名所謂的「互監」,二十四小時限制行動,不許學法、煉功、不許與同修講話,有服刑人員與我們交往密切的,常被八隊警察叫去警告。

在八隊,當我寫出「上訴書」草稿時,被隊上警察李文俠非法沒收。監獄裏的奴役時間常常是十五、六小時,吃飯也要限定時間的。當我與同修們向監獄及隊上反映這是違反監獄法時,他們都拿些非法理由搪塞。

同修王宏因拒絕奴工,被非法關進「嚴管隊」九個月時間;被非法關押在三隊的同修馬玉華絕食抗議超時勞動,被非法關進「嚴管隊」折磨。

二零零七年六月,同修苟玉芳面臨要出監了。監獄裏為了迫使她寫出「轉化書」,便將她吊銬在三樓八隊的圖書室窗戶上「示眾」,說是對她進行「出監教育」。全監服刑人員每天早、中、晚收工到飯堂吃飯時,都能看到她吊銬在那裏。許多服刑人員敢怒不敢言。八隊大隊長楊謹和專司迫害的惡警張建青指使服刑人員可以隨意的謾罵、折磨大法弟子。

為此,我給監獄長辛海波遞交了一封信,指出監獄超時勞動不合法,剝奪同修的信仰並施以酷刑,以歷史為鑑,施暴者都將受到法律的制裁,希望監獄停止對大法弟子的迫害。監獄長收信後不但沒給答覆,相反的是:以後更加隱蔽、殘忍的迫害大法弟子。

二零零七年八月,八隊惡警從同修王宏身上非法搜出了大法書籍,便將王宏吊銬在八隊三樓圖書室,為了避免被人看見,整天將圖書室窗簾放下,只看見有手銬掛在上面。王宏被吊銬九天九夜後,又被轉到九隊遭受「轉化」折磨。

惡警在我與同修苟玉芳包中搜查出「大法經文」後,要我們說出資料的來源,我們不說,楊謹幾個惡警便逼迫我們在工房「罰站」,從早上七點半站到晚上十一、二點,工房收完工以後才可回監舍休息,苟玉芳的腳都站腫了。罰站折磨我們十八天後,又讓我們繼續勞動。這時除了加重勞動任務外,只要派給我們的五個「包監」裏有一個人沒完工,就得呆在工房不讓回監舍休息。

女監為了迎合江氏集團上面的指令,在女監強制人人觀看誣蔑大法的展板、書籍和人人揭批。八隊的大隊長楊瑾曾說出這樣的話來:「我們就是要利用女監裏那些最壞的惡人來對待法輪功,只有她們才下得了毒手。」女監的黑暗人人皆知,對打不還手、罵不還口的大法弟子來講,這裏更是人間地獄!

據透露,二零零七年十月同修苟玉芳出監時,被當地的「610」 洗腦班人員非法帶走,洗腦班因監獄沒有使苟玉芳「轉化」,還向監獄索要「轉化」費,由洗腦班繼續「轉化」迫害她。為此,監獄為了保住名、利,達到《監獄報》上鼓吹的70%以上的「轉化率」,在以後的日子裏,對法輪功學員的迫害更為殘酷。

二零零七年十一月,我被轉到入監隊。由九隊大隊長史建榮、惡警魏塵、管事犯汪穎、薛東波、張改平以及服刑人員張文、王春仙等為首都幾個打手,組成的所謂「攻堅小組」,對大法弟子進行非法強制「轉化」迫害。我到九隊的當天,惡警魏塵領著打手張文、王春仙等人對我進行非法搜身,當張文搜出包裏的大法經文時,我對張文講:「你沒收經文這對你不好。」 張文就當著惡警魏塵的面打我的耳光。魏並沒制止張文打人行為。第二天,惡警魏塵指使打手張文、王春仙、林燕等四人將我關在一房間裏毒打,王春仙抓住我的頭髮往將頭往牆上、鐵床架上撞;她們用膝蓋頂我兩側的大腿骨;有一個打手張X說:「好久沒踢沙袋了,反覆騰起來踢我的胸部,我倒地後,她們就用大皮鞋在我的腳關節、膝關節上亂跺,再讓我站起來,她們繼續練腿;張文用硬塑料鞋底抽我的手和身體,我的指甲蓋被打破流出血不止。幾小時後,我感到眼前發黑、頭冒冷汗、全身疼痛、呼吸困難,扶住床邊支撐著。此時,惡警魏塵推開房間,見我此狀,扭頭就走了。後來,聽同修講,魏出去告訴她們,說我心臟「有病」,提前放風,如我有不測可及早推卸責任。這是惡警魏塵常常慣用的欺騙手法。我被毒打到下午四點左右,我的腳關節、膝關節腫大,難以行走。管事犯汪穎將我攙扶到九隊辦公室,另外幾名同修也分別遭毒打後帶到這裏。辦公室裏有副監獄長趙海蓮,教育科長姬桂芬,以及九隊的全部惡警。趙海蓮說:上面有指示,要對法輪功學員「嚴管」迫害,必須「轉化」。當我們向監獄長反映服刑人員打人之事時,趙海蓮說:「你們只有承認自己是服刑人員以後,再來反映打人之事。」說罷,便揚長而去。晚上,張文等幾個打手將我外衣扒掉,站在窗口冷凍,打我的耳光、不許睡覺,天天對我進行折磨。我胸被踢打疼得不能做深呼吸一個多月;咳嗽胸疼得感覺自己的胸肋骨斷了似的,憋著不敢咳嗽,常常眼淚都被憋出來了;睡覺不能翻身;下蹲困難,膝關節、腳關節腫大,全身多處瘀血。在廁所洗澡時,要我避開人的視線,不許讓人看見我身體上的傷痕。

二零零七年十二月,我被非法關進秘密「轉化」室(女監的接見室的最底層),由惡警魏塵、管事犯汪穎、薛東波以及張文等三個打手對我進行折磨。開始是連續幾天放造謠誣蔑大法的錄像等,然後就非法逼迫我寫出「轉化書」。魏塵威脅我說:「這裏是監獄,你敢講真話,就叫你求生不得,求死不能。」薛東波當眾喊叫:「你進了這裏,不寫『轉化書』就休想出去!我們對你有的是辦法:在這裏不許睡覺,接下來就是警棍,再不『轉化』,我就把你當作精神病人進行治療,你就是我的病人。你看:從這裏走出去的哪一個人沒寫『轉化』?」當我講到「法輪功講出的是超常的理」時,薛東波對我大罵,並用打印紙打了一張特大的文字,上面寫著侮辱我的話,貼在我的床頭上。晚上,不許我睡覺、張文等打手對我進行毆打、罰站、威逼折磨我。

事後,當我一次次指責惡警魏塵違反二零零六年公安六條禁令(第一條:嚴禁體罰和毆打服刑人員)和刑法,利用服刑人員毒打法輪功學員是在教唆縱容犯罪;女監根本不是甚麼教育「轉化」,而是暴力「轉化」時。惡警魏塵的幾次稱:因為時間緊(到年底),上面下達的任務重(70%的「轉化率」),是甚麼不得已採取的辦法;她還詭辯說:「我沒有叫她們打你,我只是叫她們想辦法完成任務。」並教唆打手們:「你們打她時,不要叫我看見。」魏塵還規定,不經她同意,大法弟子不得與監獄的任何人包括監獄裏的隊長接觸談話,以免她折磨大法弟子的醜聞泄漏出去。

接下來是對大法弟子的迫害就是惡警魏塵反覆導演著一批批被強制「轉化」的學員怎樣去應付監獄局的「轉化」驗收。魏稱:只有「轉化」驗收過關後,法輪功學員才能報減刑。二零零八年上半年,惡警魏塵給所謂「轉化」者每人發了一張表,上面寫,凡在此表上面簽字的人,可以免除二十四小時的監控。凡寫過「轉化書」的人不許反悔,否則,要追究法律責任等。惡警魏塵一次次的威逼、恐嚇「轉化」學員面對上級部門「驗收」時,要面帶微笑、輕鬆自如、不可多說話以免露餡,只要關鍵的幾句話:法輪功是甚麼、與法輪功決裂等話即可。如果「驗收」不合格的,將再次弄到「轉化」室進行折磨,前面就有法輪功學員王玉芝、張桂蘭等學員由於「驗收」不合格,多次弄去「轉化」室就是先例。

以下是同修講述的遭受 「轉化」迫害的經歷:同修王宏,三十多歲,大學畢業生,因開法會被非法判刑八年。二零零七年八月,女監九隊對她的 「轉化」迫害手段是:先是張文、王春仙等打手毒打、不許睡覺,當沒達到目的時 ,吸毒人員王春仙便在惡警魏的指使下,弄來毒品,給王宏打了三針,她們想使王宏產生毒癮索要毒品時,以寫「轉化書」作為交換條件。但是毒品在她身上沒起作用,惡警魏塵與管事犯汪穎、薛東波及打手們便電擊她的身體(最大強度),她的身體被電擊變形蹦起來,折磨她 的人卻狂喊大笑。當王宏處於昏迷之際,由惡警魏和汪等惡人自己起草了一份「轉化書」強按了王宏的手印。事過一年之後,管事犯汪穎哄騙王宏說「轉化書」被弄丟了讓再補寫一份。被王宏拒絕。(假「轉化書」此事,是打人兇手王春仙事後良心發現,透露出來的)

同修茹紅霞,六十多歲,因揭露610綁架同修而被非法判刑三年半年。在二零零七年寒冷的十一月,她被以上惡人弄到上面提到的「轉化」室,扒光衣服,赤腳站在水泥地上,打手們對她進行毒打、用皮鞋踩跺她的腳,腳多處被踩掉皮;用冷水從頭澆下,再用風扇對著她吹,把她折磨得昏迷過去,並在她的食品中伴有精神藥物,強迫她寫出東西後,放回監舍,但不許在眾人眼皮下洗腳,惡人薛東波哄騙他人說茹紅霞的腳是被「凍爛」的。

二零零八年,惡警魏塵要法輪功學員以監舍為單位,在每週「週會」上談思想認識。一天,惡警魏塵把我叫到辦公室問我對法輪功的認識,我告訴她:「通過煉功,法輪功使我一身病好了。」惡警魏威脅我不許在監舍裏說這樣的話。晚上,同監舍的兩名同修茹紅霞、闞光英在「週會」上都談到自己因煉法輪功身體病好了等,監舍管事犯劉鳳英馬上向惡警魏彙報。惡警魏氣急敗壞的奔到監舍裏吼叫:「你們是不是想反了?告訴你們,兔子急了還會咬人的,我對你們太『善良』,網上都說我是一個惡警,我今天就要當這個惡警」。兇相畢露,把這兩位同修雙手吊銬在床架上,並抽她們的耳光,不許監舍的所有人睡覺,採用株連手段,利用服刑人員來折磨法輪功學員。

二零零八年十月,監獄裏給每人發了一張上級機關發的調查表,調查監獄裏有無警察違法打人之事。我填寫了有警察違法打人之事。事後,惡警魏塵把我叫去辦公室說:「你填寫的表我看到了,你可以去監獄長那裏投訴我打人了。」並威脅我:「你必須寫出思想認識來,下一個再次去『轉化』室的便是你。「

二零零八年中期,隨著九隊非法關押的法輪功學員的增加,又從監獄調來一個專職迫害法輪功的警察杜穎。她偽善的告訴法輪功學員們:「以後本隊上不會再有打人的事情發生了」。但是,二零零八年十一月,監獄又劫持進來一個被非法判刑的法輪功學員,六十多歲的余金霖,她不認罪,被惡警魏塵、杜穎指使打手們在鐵門外通宵對她進行毒打,慘叫聲不絕,隨後,她被關進嚴管隊,被折磨成急性胸膜炎送至醫院搶救。

二零零八年十二月二十日,下午兩點多,女監教育科科長姬桂芬組織講課,讓每個隊(1~9隊) 的前三位人員上台前寫出自己心中認為的中華美德,做人的標準有哪些?當法輪功學員王玉芝上台寫出「真、善、忍」三個字時,惡警姬桂芬大怒道:「你還敢在這裏洪法。」接著,姬桂芬大肆誣蔑法輪功在國外有「反華勢力」,而且要人人表態揭批法輪功,作為年終能否評選上「監獄積極分子」的一個標準。隨後,就對王玉芝進行折磨,不許睡覺,反覆強迫寫出「思想檢查」。

八、被逼的生活無著落、流落在外

二零零八年底,我辦理了出監手續,但惡警魏塵講必須我的丈夫來監獄接人。但我的丈夫推說有病,不願來女監接我,一直拖延了半個月後,在我強烈要求下,二零零九年二月,西安碑林區「610辦公室」科長金安倉與我的一個親戚才來女監接我。

二零零九年底,當我退休年齡快到時,西安碑林區「610辦公室」科長金安倉來電話講:「必須『轉化』才能辦理退休金手續。」後再一次來電話時又講:「如今退停手續不好辦,要不,你一次性繳納四萬元後,我們每月給你發四百元的低保金。」

西安碑林區沙坡派出所片警王西欲還給丈夫去電話騷擾,問我身在何處,表現如何等。

二零一零年六月,我到單位找領導辦理退休金手續,校長竇憲國、副校長胡建堂讓我去找西安市碑林區610辦公室解決此事,互相推諉。

二零一一年九月,我丈夫經受不了長期精神的折磨和警察王西欲等人的騷擾,硬逼迫我與他離了婚。我生活無著,回到重慶女兒身邊。

二零一二年,我從重慶到西安找原單位要求退休工資時,傳來重慶的消息:重慶南坪國保九月七日綁架了幾名同修,並且非法抄了我女兒的家,盜竊了我放在枕芯內的部份現金三千元(當時家中無人)。事後還逼迫我女兒在抄家的單子上簽了字。如今我被逼的生活無著落、流落在外。