| 【明慧網二零一九年十一月六日】二零一二年一月五日,我被投入河北省女子監獄。二零一四年一月十二日出獄時,八十歲的父親接我時,看到我的樣子老淚縱橫。這也是我平生第一次看見父親流淚。 監獄兩年加上入監前的一年的迫害,我受盡了人間地獄般的非人折磨。三年的無度折磨,我的面相老二十幾歲,目光呆滯,身子像麵條似的走不遠路,被揪的頭髮稀疏,原本一頭黑髮,出來時頭頂一層白髮,不會思維,反應遲鈍,一想事兒就腦袋痛,話也說不利索,一句話我一個字一個字往外蹦,別人說十句我才說出一句。此外,還腰酸背駝,走路腳底沒跟,站著沒有平衡;眼前人一多心就亂,不知道往哪走了;就想在房間的旮旯待著;一次只能吃一點東西,多一點就嘔吐。 當時,我的腦細胞中只留下一個思維信號:我是大法弟子,修大法沒有錯。就是這個強大的信念,伴隨我走過了中共邪黨治下的腥風血雨。 我叫趙寶莉,女,原是河北承德市供電公司職工,今年57歲。1996年開始修煉法輪大法。我按照「真、善、忍」標準學做好人,工作兢兢業業,歷次技術考試成績優秀,是我單位的技術骨幹。從同事到領導口碑皆好,是公認的好人。我過去患過胃病以及雙側乳房腫塊化膿,都在修煉法輪大法中得到康復。我感恩大法師父的慈悲救度。 一、在河北承德市公安局「法制基地」被迫害 我本來擁有讓許多人羨慕的工作、美滿的家庭,在大法中修煉,就是想做個好人更好的人,我別無所求。 2007年6月30日晚上8時許,我正在單位上晚班,承德縣國保大獄警吳雷帶領牛圈子溝派出所和市國保一幫人突然闖入,既沒出示證件,也沒說明原因,他們把我從單位劫持到我家,搶電腦、光盤、大法書等(當吳雷要順手劫走我的包時被我丈夫制止)。我不配合,被他們按在沙發上強行戴上手銬推到外面早已準備好的車上。 車上兩個全副武裝的防暴警察,荷槍實彈將我夾在中間,那架勢如臨大敵一般。而我不過就是一名慈眉善目、修煉「真、善、忍」學做好人的柔弱女子。至於這麼折騰嗎?真是匪夷所思(後來讀《九評共產黨》終於明白,共產邪黨最害怕的就是世人相信神佛的存在,害怕人們心靈的覺醒。共產邪靈的終極目的就是要毀滅人的神性)。 車子直奔承德市中共邪黨專門迫害大法徒的所謂「法制基地」。「法制基地」離市區20公里,坐落在一個不起眼兒的山腰兒上,外人很難注意或想像到每天發生在這裏的罪惡。在江澤民發動對大法的迫害後,這裏是迫害大法徒的第一站:「轉化」就放回家,不「轉化」就勞教或判刑。例如,承德市「六一零」頭子(政法委副書記)楊樹增就親口說過:「法輪功的只要在案卷上簽字馬上放人;如果有立功表現我就放人;她如果檢舉別人我就放她……」可見,這裏沒有法律可言,完全是黑社會流氓一套,還自稱甚麼「法制基地」矇騙世人。這種下三爛的行徑也只有共產邪黨才能幹的出來啊! 他們把我關在一個房間裏,四個警察連打帶罵輪番審訊,目的是讓我說出同修和放棄修煉。吳雷看我甚麼也不說,就叫來市國保(外號叫黑白無常)一肥一瘦兩個人,胖的看上去有200多斤體重,瘦子也就100來斤,臉上都掛痞相和兇相。這倆人甚麼也不問、也不說話,上來就打,打完就走。一次又一次遭毒打,我感覺頭昏腦脹、腦袋嗡嗡響,臉都被打變形了。不管他們怎麼打我,我就是守住一念:我是法輪大法弟子,永遠不背叛大法、不背叛師父! 7月氣溫達到37度,他們都熱的光著膀子,六七個土匪警察審我,對我連踢帶打,讓我交待還有誰是法輪功學員?不管他們怎樣打我,我就是認準法輪大法是正法。我告訴他們:我修煉法輪功無罪。 市局國保的毛愛軍也來參與對我的迫害,他們打的我滿臉青腫、鼻子冒血;用電棍電我肚子直到沒電。整整一個月的時間,滿身是傷的我,沒有任何手續直接就非法判我勞教一年,二零零七年七月三十日,我被直接送到唐山開平勞教所被迫害一年。 二、從「轉化班」到看守所 有人議論,承德市「六一零」頭子(政法委副書記)楊樹增利用手中的權力,吃、拿、卡、要大法學員及其家裏的錢財達百萬之多。楊樹增認準是我將他的醜事在明慧網曝的光,因此抱怨「使得他出不了國」等等。因此,他們對我的迫害又帶有了報私仇的因素。例如:二零一一年十一月八日上午,承德市國保大隊張大鵬、宋曉峰到供電局直接騷擾我丈夫,並威脅說:「你告我,還告我們的書記楊樹增,你媳婦的工作整沒了,我們還要把你的工作也整沒了……」 江澤民發動的對法輪功「名譽上搞臭,經濟上截斷,肉體上消滅」。承德市公安、國保一夥,可悲的成了貫徹執行江澤民邪惡命令的直接打手。 二零一一年一月五日,我正在上夜班,國保警察要挾市供電局局長帶著國安、市公安局領導及國保的毛愛軍、寧曉峰等再次非法將我綁架。他們同樣未出示任何手續直接帶我到市公安局地下一層一審訊室,直接將我反銬在老虎凳上連夜訊問。到後半夜時,我雙手腫脹發紫、沒了知覺,頭昏腦脹。也許是他們怕出人命又把我改為前銬。他們四人一組倒班整我,在老虎凳上長達45小時不讓下來,不給吃,不給喝,不讓休息,臉變已經成青紫色。

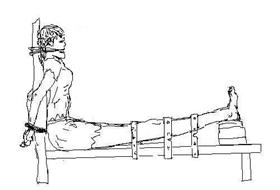

酷刑演示:老虎凳 |

二零一一年一月七日下午5點多,他們將我送到承德一個叫匯源賓館一樓。單獨為我一人開了「轉化班」,目的就是逼迫我背叛大法、背叛師父。由國保大隊宋曉峰負責。市局國保隊全體出動,四班兒倒監控我一人,三個男的一個女的一班,女的是從別的科室抽調來的。 同時他們叫來兩個邪悟後專門做「轉化」的人。一個是河北省有名的做轉化的幹將,據說轉化率是99%;另一個隆化縣人。兩人胡說八道,用謊言、騙術、恐嚇引人上套(添加事實),妄想轉化我。一直到二零一一年一月十二日早上4點接送倒班的車出事,那4個迫害我的人全部受傷送到醫院,其中一人肋骨折了兩根。(我知道這是惡人遭報應了)。 至此,他們轉化我的伎倆全部落空。宋曉峰不死心,又將我送到承德市看守所非法關押。這些中共邪惡之徒真是喪心病狂。 看守所環境惡劣,一房間關著30多人,人擠人,睡覺時得側臥才能躺下。看守所有明目張膽的奴工項目,手工製作花圈。花圈的原料都是有毒的,粉塵飛揚,有的人皮膚過敏。從早上一直幹到晚上19-20點。不停的幹,不停的幹,幹著超體力的活,為看守所牟取非法暴利。 看守所給關押人員吃飯時間極短,飯菜像豬食。一個饅頭一盆兒菜湯,喝完湯盆底一層泥。一個星期一頓米飯,喝熱水都困難,涼水都不讓喝夠。廁所就在房間裏,用垃圾桶擋著,大法學員與殺人犯、放火、詐騙、盜竊、打砸搶的關押在一起,這就是中共的所謂「依法治國」。 我被關到看守所後,國保的人三天兩頭「提審」,不知甚麼時候,罪名升級為「以破壞法律實施」;「洩露國家機密」。中共江澤民治下的政法官員們,竟然把自己的枉法犯罪行為說成是「國家機密」。因我不配合國保的非法審問,二零一一年一月二十三日,由公安局局長劉勝下發了逮捕令。我當然不會簽字的。 三、偽造「證據」三次非法開庭以致枉判 家裏為我請了律師。在邪惡的黑窩,只有律師能與家人傳遞我的心聲。80歲的老父親也因為我的非法關押,才進一步認清了這場對法輪功的迫害,就是邪黨的罪魁禍首江澤民。他與中共互相利用各自那股邪勁兒,通過無恥的謊言、又一次文化大革命式迫害好人。 二零一一年七月二十五日第一次開庭,是在看守所內,一個不足五平之米的審訊室。臨時搬來桌椅,律師都沒地兒坐。親哥嫂都沒能進的來。 法庭上,律師明確指出「趙寶莉的製作光盤和圖片的行為沒有任何危害社會的事實,相反趙寶莉經過修煉法輪功,自己的胃病、乳房疾病都痊癒了,修煉法輪功對其身心健康、對家庭和睦、社會和諧,都有好處。如果法院要制裁趙寶莉,不是在制裁犯罪,而實際是在懲治有利於公民和社會的行為。起訴書認定的製作法輪功光盤和圖片的事實,無論有或無,都不構成犯罪。 接著,我也有理有據的闡述自己修煉「真善忍」無罪。 對此,所謂「主審」法官的刑事庭庭長宋一民、副庭長魏文奎、法官譚振及所謂「公訴人」承德市雙橋區檢察院檢察員蔡繼軍都無話可說。 由於我自己堅定的信師信法以及律師的介入,邪惡的肆無忌憚有所收斂,他們明知理虧,審判不了了之。 第二次開庭是在承德市雙橋區法院,法官們穿上了正規服裝。因河北省廳來旁聽。他們拿不出任何證據,也就沒有出示「證據」,只是隨意說說所謂「已掌握證據」。出示的「證據」還是漏洞百出(詳情見附件:趙寶莉案一審辯護詞二)。二次開庭依然不了了之。 就是這樣,在「六一零」頭子(政法委副書記)楊樹增的淫威下,他們就是不敢放人。曾經有一位法輪功學員一審判刑後上訴,中院改判緩刑。楊樹增聽說後歇斯底里,對中院的人大吼:「對法輪功我說判幾年就得判幾年。」這個楊樹增怎麼會如此肆無忌憚,是誰給他的權利?那就是全人類最邪惡的中共以及禍國殃民的江澤民。 第三次開庭在雙橋區法院,這天他們認為已經準備好一切了,搬來他們的所謂「證據」:筆記本電腦一台,彩色打印機一台。我一看,這些根本都不是我本人的東西,怎麼成了我的「犯罪證據」了呢? 更可笑的是,法庭上公訴人指認我:二零一零年十二月刻錄了十二張光盤,他們把這些作為「犯罪證據」在電腦上播放。可是在電腦播放的光盤屬性卻多數顯示為二零零九年和二零零二年的,而且剩下的其它光盤沒有一張能與「二零一零年十二月」對上號的。更重要的是,我的電腦是二零一零年底才買的。二零一零年怎麼能刻錄出二零零九年的光盤?(即便都屬實,即便按照中共邪黨法律也構成不了犯罪證據)。光天化日之下,共產黨的法庭居然如此荒唐!無恥的造假陷害當庭被揭穿了。 第二個「證據」是,他們拿出準備好的說是從我家搜出來的「護身符」。且不說寫著「真、善、忍好」的小卡片,犯了哪家的法。他們把全人類的普世價值說成是「犯罪」。為了湊夠那所謂兩高司法解釋要求的數量,國保大隊的宋曉峰竟然把一個「護身符」用剪刀裁成多份湊數構陷,(剪好的小圖是在匯源賓館當著我的面剪裁的。)就是這樣,他們還是沒湊夠數(事實上,即使拼湊夠數了,也不會構成犯罪的。) 在法庭上我和律師駁斥的蔡守軍啞口無言,一切證詞都不成立,當時魏法官都在質問檢察院的蔡守軍:你這是搞的甚麼「證據」。蔡守軍無言以對,低頭不語,第三次非法開庭再次草草收場。 第三次非法庭審結束後,我父親追問法官:「你們老是這麼開庭,每次都是這點事,趙寶莉根本無罪,你們這不折騰我們和律師呢嗎?」法官心煩意亂,竟說出:「再不開(庭)了。誰讓你們請律師呢,老跟我們搗亂。」這是哪家的「法官」?中共治下的法官竟然可憐到如此地步。 緊接著,承德市「六一零」頭子楊樹增直接操控,在律師及家屬全然不知的情況下,承德市中級法院,在沒有任何法律依據情況下,枉判我三年有期徒刑,同時單位開除了我。 四、河北省女監對我實施的迫害 二零一二年一月五日,我被投入河北省女子監獄。首先入監是在十四監區,也叫入監區,每個來這的犯人都要經過這個監區兩個月後再往下分,我是被十四監區迫害了一年零一個月後轉入十三監區。 來到十四監區的當晚,教導員馬麗直接問話:「你們把我弄到惡人榜上了,你看我是惡警嗎?看看我們這有死人床嗎?……」從此,地獄般的摧殘從這裏開始了…… 首先說明一下:監獄裏對我實施的各種摧殘迫害。都是由在押犯人具體實施的。都是在黑心警察暗地支持下進行的。而且犯人對我迫害的兇狠程度與她們在監獄中的境遇以及是否減刑期直接掛鉤,對不轉化的法輪功學員越兇狠,她們的境遇會越好,獲得減刑的機會越多。下面是犯人對我實施的主要刑罰: 不讓上廁所 這個監區最多時180多人,共用一個大廁所。我不能隨意上廁所,只有廁所沒人時我才能去,而且還必須有」包夾」或」幫教」等跟著,最殘酷的是限制次數,每天最多三次。按照正常人的生理規律,排大便是很難控制在某個具體時間點的。由於多次在規定的時間內排不出便,慢慢的就不會排便了。半個月左右一次大便是常事,大便經常帶血,痛苦難忍,硬的經常堵下水道。 眼睛不能隨處看 監獄禁止我看到別的法輪功學員,警察她們害怕法輪功學員之間的眼神交流。白天」包夾」們,按照邪黨指定的歪理邪說進行「幫教」。她們給我配了一名因黑社會犯罪判四年的」包夾」叫孫瑩,三十多歲,她來監獄時據她說有好幾台黑社會的人帶車一路護送來的,背景不一般。十四監區的組長和做法輪功學員「幫教」的組長不時送給她一些吃的用的,讓她配合她們做我的轉化。在她們的教唆下對我拳打腳踢,她就是一個打手。她們做轉化的方式也多種多樣。 坐塑料小板凳:坐塑料小板凳,這也是一個看似平常實際極其殘酷的刑罰。一坐就是一天,從早上六點至晚上九點半,且天天如此一個姿勢。屁股出血化膿極其痛苦。 罰站 塑料小板凳罰坐半個月,之後就是罰站。從早上七點站到晚上二十一點,連續四、五個小時一個姿勢站著。腿腳腫脹,手腫脹的發青好像裂開似的痛。看著嚇人。時間長了都走不了路了。 暴打 對我的暴打是家常便飯。最厲害的一次是,同修給我師父的經文被搜出,她們在監控攝像下將我脫光衣服搜身,然後把我拽到無人無監控的房間暴打。

中共酷刑示意圖:毆打 |

那次被暴打後,我採取絕食反迫害收到一定的積極效果(詳情略)。過後打手們告訴我:殺人犯在這裏都比你的待遇好,對你就得像政治犯一樣被對待,將我比做她們的敵人。這更加印證了被中共幾十年洗腦後,連許多普通中國人都是人格扭曲、心理陰暗,何況這些人間地獄中的犯人?獄警們就是利用這些人渣對善良的大法學員翻著花樣兒的迫害。(更加慘無人道的肉體迫害將在本文後半部份「十三監區的迫害」詳細陳述)精神迫害 從早到晚播放各種誹謗大法的光盤。「幫教」們不停的講她的歪理邪說,說甚麼「以法破法」,還時不時的問你有甚麼感受。假惺惺的跟你嘮家常,嘮著嘮著就會進入洗腦轉化。問你修煉中你是幹甚麼的,你家人有修煉的嗎?她會把她以前做的事跟你說,讓你對她有個信任感。這時,稍不留神你可能就會跟著她們的思路走,導致被邪惡矇蔽而走向反面。 有時一天四個「幫教」一起上陣,一個接一個的說,離我的臉很近,吐沫星子都濺到臉上。我只跟她們說:「我是修煉受益者,師父怎麼說我就怎麼做。我是法輪功修煉者,就是因為不轉化才被關在監獄裏的,我不會背叛大法的!」 實際上,這種精神迫害是中共邪黨迫害大法學員最陰險的伎倆之一。很多大法學員所謂的「轉化」之後痛不欲生。其實,所謂「幫教」們也是很可悲的。 在十四監區的一年多裏,不管惡人怎麼迫害,我都按照大法「真、善、忍」標準要求自己,在行動上體現出修煉人的善良與慈悲,處處為她們著想,就是在遭暴打後,我也照樣不和這些人一般見識,我知道她們也都是不明真相的,更可憐可悲。只要有機會,我就會關心新來的刑事犯,生活上幫助她們,用善心讓刑事犯對大法有個正信。比如,一天就一壺熱水,我總是給剛來的人用。時間長了,各個組的組長及刑事犯都對我不錯了。 八個月後,「幫教」大組長要刑滿釋放了,對我說:「你是轉化不了的,以後還有一個代替我做轉化,我跟她已經交待了,你就在這等著回家吧。」過年了,組長讓我買東西,讓我買了好多日用品(這裏制裁犯人的方法之一就是不讓買日用品),手紙買了兩大包,夠我用一年的,還給我很多監獄內見不到其它的東西。 組長告訴我:監獄要對我採取更強硬措施了,要求必須轉化,日用品買夠用了就好過點。每個監區都有一個衛生員,她流著眼淚告訴我說:「再難也要挺住,你千萬不要絕食了,那會更加重你身體的傷害。你知道一組那個法輪功學員是怎麼變傻的嗎?!你得健康的活著回家!」 「攻堅組」 二零一二年二月,我被轉入十三監區。十三監區對修煉法輪功學員來說,那真是鬼門關,監獄轉化不了都被送到這裏來,她們叫「攻堅組」。直接由一個楊姓監獄長主抓,選的「包夾」、「幫教」都是他們認為「過硬的」。 剛一到十三監區,就被一張姓教導員摸了底、錄了像。然後楊姓監獄長直接來找我談話。身為監獄長的她,拍桌子,瞪眼睛,連喊帶叫的半個多小時。我正言說道:我修煉法輪功沒有錯,「法輪大法好」已在我心裏紮下了根,我沒有犯法,是被非法關押在這裏的。監獄長氣的臉都變色了,告訴我下次再見你就不是這個態度了。從這次談話後我的地獄最底層般的生活開始了。 還沒出正月,早上五點被叫起,晚上23點40回去睡覺,兩個」包夾」(竇秀麗、惠娟),四個「幫教」(張立、呂淑芬、張建富、張桂芝),早起後帶我到監舍最後西邊陰面一房間,門上拉上簾子。先由「包夾」收拾一頓,打得臉腫身上青。8點後由四個「幫教」輪番上陣講她們的歪理邪說,「包夾」在邊上時不時揍上一陣子解悶兒。主題就是一個──轉化。 冬天房間裏非常冷,「包夾」穿兩個棉襖還凍得肩膀疼,每個人都兩床被子。我只有在看守所時帶來的一床薄被子,拆開後裏面都是棉球。因不背監規晚上面向牆壁坐著小塑料板凳,「包夾」一有不順心的事就拿我出氣。還得意的說:看管你是監獄裏的上等活,得有人才能當的上「包夾」。 每當看到獄警時「包夾」就會更加賣力的表現。她們為的就是減刑。每個月她們的積分都是最高的。包括「幫教」們。我除了早起來5點上一次廁所,中午吃完飯一次,再就等晚上睡覺前十一點四十才上廁所。沒有熱水,涼水都不能多喝的。不讓洗漱,說只有轉化了才讓洗漱。 她們變著花樣折磨我,早五點就讓蹲著,吃飯也不讓起來,疼的我的腿直哆嗦,一直到晚上睡覺前。一天蹲十八個小時之多,晚上回監舍睡覺走路一瘸一拐的。 第二天腿腫脹的比平時粗一倍,蹲不下,就被竇秀麗劈頭蓋臉一頓暴揍,一邊打一邊罵,還把地上倒上水,讓我坐水裏,她們倆一邊一個揪住頭髮讓我蹲著,一連蹲了3天後腿就不能直立了,疼的腿直哆嗦,一般人是受不了的。真是度分(鐘)如年啊。 一名快要刑滿釋放的「幫教」呂淑芬看到我如此堅持,動了惻隱之心,說讓她站起來吧。兩個「包夾」沒讓,她流著眼淚去找獄警說再讓她蹲著腿就殘了,後才沒再蹲著。 到十三監區一個月時,說是讓這些「幫教」們強制性的幫我按手印。由「幫教」準備好各種書(揭批書、決裂書等),又找來一個叫孟矗的「幫教」,五個人將我打倒地在,拳打腳踏,將我按倒。張立、孟矗一人一拳打我的眼睛。她們還將剛擦完地的抹布塞到我嘴裏,猛踢我的下身,邊打邊罵。再將肥皂之類的塞滿我的嘴,手被她們踩的不能動,打了我半天,那麼大的動靜,一個獄警都不管。兇手們打的我憋不住尿,臉被打的變了形,嘴被撕的流著血,腫老高;兩個眼睛全是青紫的。這時,又拿我自己的薄秋褲將我綁上,吐了就用我的飯盒接。然後她們向獄警彙報我的情況。但獄警都是肯定她們的「工作」。 天天又打又罵。聽竇秀麗說:經過她們這個組就沒有不轉化的,不轉化就天天收拾我。天天綁住我的手腳在地上坐著,這樣過了半個月。由於兩個月不讓洗漱,頭髮都黏的,身上臭的大家都離我遠遠的。身上的衣服兩個月沒換,腳趾甲半年沒剪。直到4月28號才讓換掉棉衣。但那時石家莊熱的都穿半袖了。 在十三監區遭受變態酷刑還有更慘烈的。 由於監舍粉刷裝修,將我關進一個倉庫。這回就是張麗、張桂芝和竇秀麗,她們天天變著花樣的整我;用靯刷子敲打手關節各個骨節、腿關節;用指甲掐我每個手指尖的穴位;擰身上;擰乳頭,變著花樣打我;將木凳倒著放,四條腿朝上,讓我坐在木楞上。我每天被強迫端坐在木楞上十八個小時,挺胸抬頭,兩手平放在大腿上,手腳不能隨便動,必須得保持一個姿勢。姿勢稍有移動,「包夾」人員就使用暴力「規範」, 張立、張桂芝分別每人各揪我的一個耳朵,很大的聲念著各種咒語;將冷水倒進我的鞋裏,身體上。她們三個貓戲老鼠一樣玩弄我,侮辱我,天天將我打倒在地,強迫天天按手印,身上到處是傷。張立把她自己在監獄遭的罪都發洩到我身上,往我嘴裏吐吐沫。 七、八月份的石家莊,熱的像火爐一樣,獄警又將我關進一個離獄警只隔一個門的房間。只有一個朝著監獄牆的窗戶,不到十平米,又加了一個「幫教」,沒有一絲風,不讓開門。「幫教」們都熱的中暑,她們輪班的進進出出,頭昏腦脹的,我一待就十八個小時。十月份監獄組織全體人員簽名「反邪教」簽名,我不簽,正告她們就是死不配合! 到了十一月一日,我感到離家又近了。這時教導員洛潔找我談話說:「監獄說了,百分之零點一的不轉化都不行。」說你必須轉化,哪怕假轉化都行。我告訴她:我百分之百不轉化!教育科一張姓科長也找我談話。我正告他,我修煉法輪功沒有罪,我只知道我是非法被關押在這被迫害的。 過後,我的環境又變的更加惡劣,由獄警洛潔指揮調動她手中的大牌「幫教」,孟矗、張立、柳立會、張桂芝做「幫教」。曾經有個被非法判刑十年的法輪功學員,就是在她那裏被打轉化的。 一上來,孟矗就先打了我一頓。然後讓我站三天,並說「三天後見」。「包夾」柳立會告訴我說,她丈夫就被她打的昏迷半天才醒的。她拿著紙捲成的棒子,往我臉上抽打,幾下嘴裏就流血了。再接上幾瓶涼水往我頭上澆下來,水一直流到腳底。還在衣袖裏加滿水,邊打帶罵。凍的我直哆嗦。她們就說我有附體,哪哆嗦就打哪。她們的打罵聲很高,那麼大動靜獄警們都能聽的到的,沒人管,她們更加猖狂到了極點。 到晚上獄警點名時,我在洒著水的地上坐著,獄警看見後說:快把門關上!柳立會脫掉她的鞋,用鞋底打我的頭,手舉的老高,一下下的打在我的頭上。她還用雙手晃動我的腦袋來回擰。都聽到脖子嘎嘣的響聲。腦袋上打得到處是大包,睡覺都得趴著睡。身上沒幹過,頭髮被揪的掉一地。天天從頭上往下澆涼水。尤其是腰部、膝蓋經常在涼水中泡著,疼痛難忍。晚上大家都睡覺了,每個班的獄警都安排我到大廳中罰站,她們都瘋了一樣的折磨我。 一天晚上,那個不信神的教導員洛潔,卻聽信了一個「幫教」所說的「折桃樹枝驅邪」的胡言。領著她們折了桃樹枝、捆成捆。之後,天天拿桃樹枝抽打我。還將我身上的衣服上寫上她們的各種咒語,揪著耳朵輪著念咒。一邊念一邊掐我耳朵,將耳朵對折,叫囂:死都得轉化。天天掐我的食指上骨節,三個人將我打倒後,將她們事先寫的「轉化書」等幾書,強迫我按手印。手指關節至今還沒好,被掐的不能吃勁兒,這麼多年過去了,還是沒恢復正常。 她們用各種方法天天折磨我。比如,早飯後,將剛擦完地的抹布塞我嘴裏;將我手背到後面吊起。吊在窗戶上的鐵欄杆上。再將好幾瓶子涼水從頭灌到腳,腰部全部澆透。順著頭順著腳往下淌水,就這麼腳尖點地式吊起,從早飯後一直吊到中午。中午吃完飯放下來時,手都腫的跟紫茄子一樣沒有知覺,頭暈目眩癱坐地上,左手背神經麻木半年後才有知覺。 第二天正好監獄來給我錄像,從進入九月後,先是半個月錄一次像,十月就一個星期錄一次像,是給監獄長看的。 「幫教」和「包夾」 們天天到洛潔那彙報。我已經被折磨的面目慘不忍睹,我將我胳膊上的勒痕讓她們錄,並就此揭露對我的迫害。並說:「我沒有罪,我生命就在大法中。法輪功我修定了!」 從二零一二年二月一直到我出監獄前一個月,鬼窟河北女子監獄十三監區對我令人髮指的摧殘迫害一直進行著。再後來,獄警教導員洛潔找我談話,發現我已經說話遲鈍、眼神呆滯、甚至語無倫次,才下令停止對我的迫害。那離回家還有不到一個月了。 我到十三監區一般都是「包夾」給打飯的,我們在一起吃,不能跟任何人說話。一年中只能與「幫教」與「包夾」在一起。都是刑事犯還沒起床時(5點前)我走出監舍,晚上她們都熟睡(11點50分)後我才回去睡覺。 出獄回家那天,「幫教」和「包夾」們抱著我哭了,告訴我:她們也沒辦法得聽監獄的。監獄是誰的?是中共邪黨的!它是一切罪惡的根源。 其實,我一到十三監區,「幫教」和「包夾」們就說過:不轉化絕對不行,說我前面有一個法輪功學員被她們折磨瘋了。將她吊起後,屎都拉到褲子裏,連拉屎尿尿都不知道了,天天傻乎乎的了。那都沒放過她。 二零一四年一月十二日我終於活著走出中共邪黨河北省女子監獄的牢門。 整整五年過去了,因為我的身份證被邪惡做了標記,一次我帶家人到平塘縣掌布鄉藏字石景區旅遊,他們根據我身份證上的標記,對我一路圍追堵截。他們對我的迫害依然沒有結束(這裏暫不做贅述)。 我寫出的這些,只不過是中共黑監獄迫害法輪功學員的冰山一角,我再寫也寫不全中共邪黨對我殘酷迫害的全景全貌。那種慘烈的感受是無法用語言表達的。還有更多的法輪功學員與他們的家屬遭受與我一樣甚至更加慘絕人寰的迫害。明慧網曝光的有名有姓的被活活迫害致死的就有4300多例了。更有這個星球上從未有過的活體摘取器官的罪惡,還有多少沒得到曝光的! 我從邪黨黑監獄活著出來了,我的生命是屬於大法的,我要把邪黨迫害大法徒的親身經歷講給更多的世人。 事實上,從一九九九年七月二十日至今已經二十多年,迫害依然在進行著。曝光邪惡的過程就是解體邪惡的過程,也是讓世人看清中共邪黨本質的過程,也是幫助世人認清中共本質、選擇「三退」、投奔光明未來,走向生命覺醒的過程。 希望更多像我一樣在中共魔爪下遭受慘烈迫害的同修,拿起筆來揭露邪惡吧!解體中共邪黨,還人間正道,跟師父回家! |