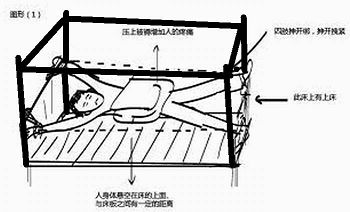

| 【明慧網二零一七年五月二十二日】我叫劉霞,今年六十五歲,退休前在吉林省磐石市第四中學任教。因為母親哮喘病很重,她聽說法輪功能祛病,在一九九八年秋天母親開始煉功,我看了大法書,感到講述的是人們看不到的天理,我特別認同《轉法輪》裏講的真、善、忍是衡量好壞人的唯一標準,也就開始煉功。可是一九九九年七月二十日江澤民開始迫害法輪功。在二零零一年、二零零二年、二零零四年多次被綁架、被勞教;二零零八年被非法判刑七年,遭到各種各樣的迫害,熬過二千五百多天的折磨。這裏只是記述部份被迫害的經歷。 一、吉林省磐石市610和磐石市公安,特別是特警(國保)大隊警察對我的迫害 在二零零一年夏季的一天,我在單位(磐石第四中學)給同一教研組的人看中共製造的「天安門自焚」真相材料(完全是中共在幹賊喊捉賊的事情),此事被校長金鑫國和副校長徐良知道了,他們向磐石市公安局舉報後,我家被抄,抄走大法書兩本,我被綁架到磐石市公安局,在公安局我雙手銬在背後,被警察高玄日一陣暴打,晚上又有一個五十多歲的警察抓住我的頭髮使勁的一下一下的往牆上撞,撞的我的頭像爆炸一樣的疼痛。 二零零一年年底,警察再次抄我的家,同時還綁架了另倆位大法弟子。警察將我雙手背銬起來,搶走法輪功的真相資料,把我綁架到東寧派出所,逼問資料來源,當時警察侯廣軍、許鐵華對我長時間的迫害,我由於雙手背銬著,倆個警察左右背對著我,拉扯我的胳臂,同時用腳將我的兩隻腳使勁向兩側掰著並快速的走動,我的手被銬著,他們的拉拽使手腕疼痛難忍;侯廣軍還抓著我的雙臂快速輪轉,向外甩著那樣的轉;侯廣軍還用不乾膠的塑料製品粘住我的鼻子、嘴,不讓呼吸;侯廣軍還用長時間的用大棉襖把我的頭捂上、纏住、悶上,限制我呼吸;另外一個警察還用塑料袋套在我的頭上,袋口繫在脖子上,我呼吸越來越弱,當我奄奄一息時才停止迫害。在東山看守所非法關押四十多天後又被非法勞教一年,另倆位也被非法勞教各一年。 二零零二年二月十九日被送到吉林省黑嘴子女子勞教所繼續迫害。因為我不與法輪功決裂,被五大隊王大隊長將雙手銬在背後,鎖在上下床的床腿上進行多次用電棍電擊頭、胸、雙臂及陰部,每一次的電擊我都是一蹦一蹦的劇烈的疼痛,同時發出慘痛的叫聲。還有,因為不唱歌頌惡黨的歌曲,被帶隊肖姓警察又用電棍電擊多次;因為不向惡黨黨旗發毒誓,被帶隊的張麗紅和王大隊長倆個人長時間的拳打腳踢,打斷了我左胸部的肋骨。因為不寫與法輪功的決裂書,被帶隊的警察張麗紅用電棍毒打,整個後背從脖子直到膝蓋彎處變成了黑紫色,致使我走路特別困難,每走一步都是忍著劇痛一瘸一拐的走,當坐下與站起時也非常困難,有一個人看到了我黑紫色的屁股忍不住偷偷的哭了。 二零零四年三月五日再次被東寧派出所所長王力(音)帶著幾個警察抄家,把我雙手銬在背後,搶走了大法書、影碟機、真相光盤、真相資料。在派出所的二樓,警察侯廣軍和高玄日長時間輪流拳擊我胸部,打斷、打傷肋骨多處,不論他們怎麼輪流著拳擊,也沒從我嘴里弄到資料的來源,氣的高玄日叫來所長王力(音)在一邊看著,高玄日掐著我的脖子罵出非常流氓的髒話。 二零零八年七月十日,因為向民眾講天安門自焚的真相;講法輪功真、善、忍做好人的真相。被驛馬鄉太平村的一婦女舉報,我被警察劫持到磐石市東山看守所的審訊室。在這個屋裏有一個小小的鐵椅子(老虎凳),椅子的上方有一個大燈泡,燈泡上還有一個罩,燈光直照到鐵椅子上,燈光光照範圍直徑一米多,燈光是藍色的,在天棚上有一處三米左右見方的地方全是按鈕。我被強行弄到小鐵椅子裏,雙手被銬在鐵椅子的靠背上,雙腳被鎖在鐵椅子下方的鐵環上,身體被緊緊的卡在鐵椅子裏一點也動不了,這時有警察用水瓶子砸我的頭、又往我的頭上澆水,同時辱罵、逼問資料來源,還不停的調整那一個個按鈕。後來他們留下倆個警察看守著,這倆個警察經常調按鈕,用燈光烤著我。從七月十日下午四點到七月十一日晚上七點,一邊用電燈烤著,一邊進行暴力迫害。特警大隊的於清波按照上邊的命令用穿著的硬板鞋底立起來一下一下的切壓我的大腿,我就像被壓在大鐵門下一樣,疼的不斷的發出慘痛的叫聲,不知甚麼時候,我昏了過去,後來聽到於清波喊:「你別睡,你別睡」。這時感到有人拽,此時我的整個人像沒了骨頭似的,軟軟的跟橡皮泥人一樣,被拉長。我迷迷糊糊的說:「別拽我,這麼疼呀,我怎麼沒有了骨頭。」我隱隱約約的聽到有人說:「把你弄出來,離開這個地方就好了。」後來他們把我弄出鐵椅子,離開燈光照射的範圍,大約一個小時後有了有骨頭的感覺,我不停的向警察講法輪功真相、講中共歷次運動對中國人的迫害,他們沒有了那種瘋狂勁,說話態度也變了。我被送到看守所,非法關押了一年零兩個月後,被非法判刑七年。二零零九年九月二十八日被送到吉林省黑嘴子女子監獄,同車送去的還有九個人。在女子監獄經歷多種酷刑折磨,身體被迫害的非常嚴重,我只能拄著東西才能站起來,只能拄著東西才能挪動腳,膝蓋不能正常打彎,腳是拖著走。身體疼痛,不能碰,夜裏經常疼的直呻吟。

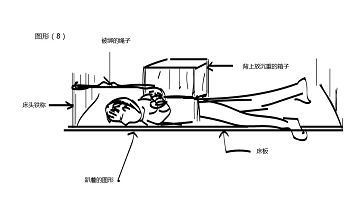

我遭鐵椅、烤燈酷刑折磨示意圖 |

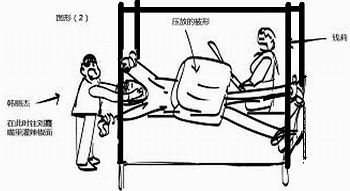

二、吉林省黑嘴子女子監獄教育監區隊長張淑玲、警察郭霞等迫害我的罪行(二零一零年十二月至二零一一年十一月期間) 在二零一零年十二月~二零一一年裏,吉林女子監獄教育監區隊長張淑玲只聽信包夾人韓麗傑、汪秀芳等人(刑事犯)的一面謊言之詞後,利用手中的權力加重迫害修煉法輪功的我。還有在監獄裏被凍的一遇點低溫就呼吸困難或暫時窒息,在春秋冬三季裏此症狀很重。多種迫害造成我嚴重傷殘,不能獨立行走,生活不能自理。 警察郭霞在二零一一年的一年時間裏指使包夾人員對我進行二十四小時迫害,而且是長期的、多年的進行隨心所欲的多種多樣的迫害,配合手段有:體罰、暴力、酷 刑、憋屎憋尿,不說污衊大法和大法師父的話就不許大小便,還有在春、秋、冬的寒冷季節裏採用多種冷凍的迫害,在郭霞的小隊裏,迫害致死的和迫害致瘋的都 有,二零一一年二月法輪大法弟子陳淑琴被迫害死於郭霞的四小隊305監舍,包夾人馬岩(大馬岩,因為有輛個馬岩,這個就稱大馬岩)、李雪娜(長春人)。二零一二年四月三十日孫秀霞死於黑嘴子監獄教育監區三樓307監舍,包夾人韓麗麗(白山人)和田桂萍(長春人)手裏。我被迫害得嚴重傷殘。 吉林省黑嘴子女子監獄教育監區(教育轉化法輪功的監區),監區隊長張淑玲因對大法弟子我不轉化之事,張淑玲不斷的調郭霞小隊的包夾人到二小隊強制我轉化。在二零一零年十二月二十八日隊長張淑玲把我調到五樓小號,從十二月二十八日晚上開始打,打了二、三個小時,到二零一一年一月一日上午五天裏,包夾人韓麗傑每天都使用木棒長時間的毒打我,在韓麗傑的謊言騙說下,十二月二十九日晚張淑玲隊長又將原四小隊包夾人物(迫害大法弟子的邪惡打手)錢莉(吉林市人,販毒人員)調五樓配合韓麗傑(吉林省鎮賚人,容留人員)轉化我。錢莉在轉化法輪功的事情上是個能手,迫害手段非常多、精通、熟練。 (一)束縛酷刑 二零一零年十二月二十八日,在黑嘴子女子監獄(吉林女子監獄)教育監區五樓小號裏,韓麗傑就用棒子開打,打了很長時間,打累了。她躺下休息時還告訴其她的包夾人讓我站一夜。 二十九日晚飯前又開始打,邊打邊說:「你轉不轉化?你哭你嚎沒有用,這是五樓只有這麼一個小屋,沒人能聽見,人死了只是填一個自然死亡的表。」韓麗傑通過隊長張淑玲把原四小隊的包夾人錢莉調入五樓小號配合韓麗傑轉化我,韓麗傑曾對包夾人田淑豔說:「有了錢莉我心裏就有底了。」晚上錢莉到五樓小號,進門放下手中的東西,轉身接過韓麗傑手中的棒子,並說:「來給我,我來。」韓麗傑說:「此事不用你。」韓麗傑打了兩個多小時,打累了躺下休息下時,又通知其她包夾人:「叫她蹲一夜。」 二零一零年十二月三十日上午,由韓麗傑、錢莉、田淑豔(長春市人,販毒人員)三個包夾人對我進行酷刑迫害,她們用床單撕成的四條布,把我的兩個手脖子、兩個腳脖子全綁上,然後先把我的雙腳的腳脖子綁在床的左右兩個柱子的高處。然後把我身體抬起來,把雙臂的手脖子綁在人的頭上左右兩個柱子上,使人的身體懸空在床的上面。(請看下面圖1、圖2),而且每隔十多分鐘錢莉就要用棒子敲打我的四肢,增加我的更大疼痛(而且韓麗傑還在實施此酷刑時我的嘴裏灌辣椒麵)。三十日晚上韓麗傑又用棒子開打。

圖1 |

圖2 |

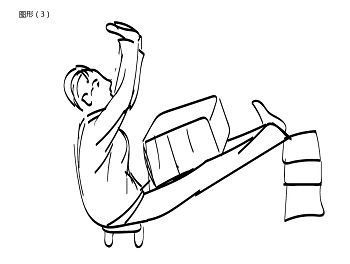

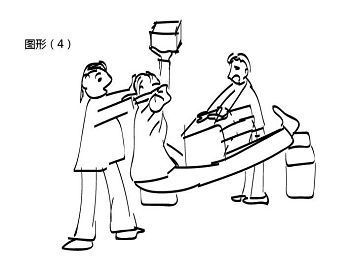

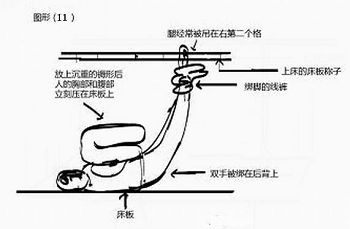

三十日上午:我被四肢綁吊在上、下床之間的高處,離上床的床板有一尺三寸左右,離下床的床板一尺七寸左右。床的四個柱子上是用硬紙殼疊一寸厚,二寸長一寸多寬,此物貼在床腿的柱子上佔二分之一用膠帶固定。用此物再綁吊人的四肢起固定作用的使綁物不脫落。這種在床的腿上固定的特殊標記在三樓西側的八個監舍和一個活動室裏都有一張這種特殊的床,這床是專門用來轉化堅持修煉法輪功者的床。包夾人韓麗傑、錢莉、田淑豔三人把我吊起來身上還壓上被子,錢莉還用棒子每隔 十分鐘敲打人的四肢,增加人的更大痛苦,韓麗傑還在此時往我的嘴裏灌辣椒麵,並逼問:「你轉化不轉化?」晚上又繼續用棒子打了很長時間。 三十一日下午,警察開始放假,午飯後,韓麗傑就開始毒打我,其中有一棒子疼的我一下蹲在地上大聲慘叫用手去捂那個地方,此時田淑豔又惡狠狠的往我的胸部猛踢一腳,同時吼道:「起來。」這一腳正踢在被警察打斷的左胸的肋骨上,此時的肋骨再一次被踢斷,田淑豔鞋尖進入我的胸腔內,疼的我大聲的慘叫。十二月三十一日這天從午飯後一直打到天黑,我支撐不住了,呼吸也困難了,感覺床也晃、牆也晃、地也晃,眼前一黑倒在地上,韓麗傑還繼續打,此時的棒子大多數落在腳上和腳心處,少數落在小腿上,打的我在地上翻來翻去,打的我不行了,大口大口的喘氣,錢莉蹲下摸摸我的脈對韓麗傑說:「人不行了,別打了。」韓麗傑才停下手。 二零一一年一月一日上午,韓麗傑又繼續手持木棒開打,過了一陣子,我又難受的又要倒。錢莉馬上摸我的脈搏說:「人不行了,別打了」,又拿救心丸塞入我嘴裏。在這連續五天的毒打中,邪惡的包夾人一邊打一邊問:「你轉不轉化?」我不回答。韓麗傑越打越來氣,邊打邊問。每天毒打都在不停的逼問,「你轉不轉化?」 二零一一年一月一日下午至三日,包夾人變化迫害手段,扒去我身上的棉衣,把我塞在五樓小號最冷地方的桌子底下蹲著,我不進去,田淑豔惡狠很的往桌子底下踢我,在這兩天半的時間裏,我就是被強迫蹲在桌子底下凍著、冰著,因為靠牆那面都是霜和雪。那是寒冬臘月天呀,瓷磚的地面、穿堂的寒風、帶著冰霜的牆壁,冷的我全身發抖。 一月四日,警察上班,二小隊帶隊警察楊羲到五樓小號,我見到楊羲警察一句話沒說脫去衣服,我的身體從腰到腳都是黑紫色,沒有一點好地方,而且雙腿腫的很厲害。雙臂上也有一塊塊的紫色,當時我看到自己的身體這樣馬上閉上了眼睛:真是慘不忍睹,此時也聽到警察楊羲被驚嚇的用顫抖的聲音說:「是誰打的?」我告訴她:「是韓麗傑打的。」楊羲又問:「她用甚麼打的?」我手指著韓麗傑床上的棒子說:「就是那個棒子。」警察楊羲拿走了那個棒子。後來警察楊羲又帶來了兩個刑事犯黃玲、劉文清來到五樓小號來看我的傷情。 (三)「三九天」把我冷凍 二零一一年一月七日至一月十一日,多次冷凍我。韓麗傑、田淑豔離開五樓小號,把刑事犯李新琴(長春市人,販毒人員)和另一個販毒人員(記不清名字了)調到五樓小號,李新琴身體強壯、有力氣,晚上她積極配合錢莉把窗戶和門打開通風,扒去我的棉衣,強按在打開的窗戶處冷凍,強迫我寫轉化保證。 二零一一年一月十二日,張淑玲隊長又聽信韓麗傑、錢莉的謊言,把我從二小隊調到警察郭霞的四小隊,晚上警察郭霞把我叫到警察室訓話。郭霞首先說清,「我(郭霞)與二小隊楊羲不同。你這青那紫的你別告,告也不管,而且我也不會去看你。你流氓,我比你更流氓。你甚麼時候不青不紫了,我再去看你。包夾人員用甚麼手段、弄到甚麼程度,甚麼青了紫了,在我郭霞這裏都可以。」郭霞的邪惡態度使四小隊的包夾人員放心大膽的幹,隨心所欲的對待不轉化的法輪功學員。陳淑琴、孫秀霞倆個人都死於郭霞小隊的包夾人手裏,被迫害致瘋的有何華、黃亞君,我也被迫害的時常處於死亡的邊緣。 (四)坐小凳子腿上壓放沉重的箱子 二零一一年一月十二日開始,我被四小隊包夾人汪秀芳(白山市人,詐騙犯)進行迫害。開始的一些天,汪秀芳對我實施的是坐一個特小的紅色小凳子(這個小凳子是汪特有的迫害法輪功學員的專用工具,此凳子四寸來高,平面五寸長、四寸寬),強制坐在這個小凳子上,雙腳要放在兩個高凳子疊放在一起的凳子上,人的身體呈現梯形,如圖3,一頭高一頭矮的狀態,人的腿上要壓上沉重的箱子,數量也是隨著時間都在增多,重量是越來越沉,雙手還要上舉。迫害持續兩天的時間後,又強制我雙手舉著箱子,這種坐姿人很難坐住,雙腿上又壓放沉重的箱子,數量一天比一天多,雙腿的疼痛和包夾人的加重迫害(從早五點到晚上十一點)疼的人整日淚流滿面。包夾人在每天的迫害時間裏,都是每當雙腿疼的受不了的時候,邪惡之人馬上過來防止箱子掉下,而且又踏上一隻腳,使勁的一下一下的踩,讓人疼的更厲害,此時強迫我說誣陷大法和師父的話。日子多了沉重箱子也放不下了,就用繩子綁在我的腿上,我疼痛的受不了時,發出的一聲聲慘痛的叫聲,那也是撕心裂肺的疼痛聲,立刻又被另一個包夾拿起的毛巾、枕巾之類的東西立刻把嘴和鼻子捂住、悶上,反覆的捂、悶,每次置我於死亡的邊緣。如圖3、圖4。

圖3 |

圖4 |

圖5圖5是把我的雙臂弄到後背去,把雙臂的小臂在後背上緊緊疊在一起用繩子綁上,另一端蹬著下床板,把繩子從上床的欄杆處穿過來,使勁猛的一拉、一拽, 這邊人疼的瘋了似的掙扎亂動,此時的汪秀芳早就騎在我雙腿上放的箱子上,如圖5,捂住箱子,夾住箱子,同時還在一下一下的使勁下壓,讓我更疼更受不了。我發出那撕心裂肺的疼痛聲,錢莉的速度特快,嫻熟、麻利的繫緊上邊的繩子,馬上抓起毛巾捂住我的鼻子和嘴,禁止聲音傳出,汪秀芳在此時不斷的一下一下的下壓,同時強迫我按照她的要求說誣陷大法和大法師父的話,不說就這樣折磨我,反覆的多次捂、悶使我時刻處於死亡的邊緣。可是她又不讓我死,就是天天這樣折磨我。 由於我被長期的天天使用坐著的酷刑折磨,四十多天後,我的身體就不能直立了,就是在有的時候離開那個小凳時,我的身體依然呈現坐著的姿勢,怎麼也不能直立,如圖6.包夾人汪秀芳又根據我身體情況採用床上的酷刑迫害手段。

圖6 |

(五)躺著的酷刑 下面是躺著實施的酷刑,天天二十四小時躺在床板上,雙腿要叉開,放在左右兩邊的床邊上,雙腳不許往裏去,如有時腳離開床邊,被汪秀芳或錢莉發現,就是惡狠狠的踹上一腳和砸上一腳後跟。五樓小號裏,錢莉一腳把我的左臉踹出血,汪秀芳馬上過來擦掉我臉上的血,每次被踹上一腳或突然的砸上一腳,都是一個劇痛和一次的驚嚇,心要跳一陣子。時間長了,心慌心跳的症狀也越來越多、越來越重,後來出現每次被驚嚇後,心慌心跳得全身都散了架子,開始要十分鐘後才能緩過來,可是後來越來越嚴重,到我出監的二零一五年的時候,這種散架的症狀要二個多小時的時間才能緩過來。 我被強制躺在床上,有時汪秀芳在我的雙腳之 間放上整理箱的蓋支著雙腳,身上胸部被壓放上沉重的一個個冰涼的箱子,同時還強迫我雙手上舉,舉箱子,時間是天天的,長期的舉,如圖7雙手舉箱子時間一長,人的雙臂也是累的、痛的到後來怎麼也舉不了了,兩手臂軟軟的,無力支撐。汪秀芳此時強迫我趴著,如圖8,把我按趴下後,把我的雙小臂緊緊的疊放一起,綁在後背上、纏上,再把繩子的另一頭從頭前拉過來,用力一拽,此時疼的我亂動,一人按著、一人繫好繩子,接著又往我的後背上壓放沉重的一個個箱子。箱子不准弄掉了,掉了就馬上增加箱子的數量,或者是換上大的。此酷刑壓的人呼吸困難,雙臂又特別的疼痛,都交織在一起,汗水從頭上流下來,時間一長我胃裏的食物常常被壓出來,雙腳還是要放在床的左右邊上。如果被包夾發現有動的現象,就立刻遭到被踹、被狠狠的砸上一腳,這當時又是一個劇烈的疼痛和一個驚嚇、一陣心跳。

圖7 |

圖8 |

二零一一年三月末,我被從五樓帶到三樓,我已經是皮包骨,不能直立行走。經常心慌心跳、呼吸困難,隨時隨地都有可能死去。 (六)捂悶的酷刑 到了二零一一年的四月中旬至八月立秋前,這段時間的夏季裏,包夾人汪秀芳對我採用捂、悶、壓的酷刑迫害。 在汪秀芳第一天開始採用此酷刑時,我難受的不行,就抽出來手一點一點的推掉沉重的被和其它的褥子。汪和其她三、四個人一齊上來,掀開床板,將我的雙手綁在床板左右兩邊的鐵欄上,然後又重新在我的身上(必須是平躺的身子),壓上二百多斤重的褥子和被,如圖9.有時包夾人張帆還要往被褥裏放上裝滿水的大瓶子,增加重量。那日我的左腳腳脖子被壓的疼痛難忍,叫聲不斷,腳的踝骨好像壓碎了的疼痛。在我的身體下邊又是光光的床板,腳骨的疼痛勁、我身體胸部壓的呼吸困難,身體下也被床板咯的骨頭疼。而且室內悶、不透風,難受的我頭上、臉上的汗水一條條的流下來,此時的汪又強迫我說誣陷法輪功的話,不說就加重迫害。那日我左腳踝骨被壓壞,整個腳脖子悠盪著,腳不能走,去廁所一瘸一拐的忍受著劇痛。 從二零一一年四月末腳骨被壓壞,到二零一三年後,我的腳一瘸一拐。還有在汪秀芳包夾我期間,一天,她不讓我在屋裏而是把我推進廁所,然後強迫我蹲下,因為我被迫站了一天,腿不聽使喚沒蹲好,她一腳踹塌我的右側胸部下方肋骨好幾根,後面肋骨支出來了。

圖9 |

在汪秀芳包夾期間,由於我不轉化,後來的很長一段時間裏,每天早上起床時都是惡狠狠的使勁用腳踹我,並大聲吼道:「起來。」她們每一腳都是一個驚嚇一個劇痛、一陣心跳,此時我就是默默的反覆在心裏念真、善、忍,緩解自己,穩住自己的內心,使自己不產生恨的想法,想的開挺的住,不以惡還惡。 到五月二十多號,汪秀芳走了。包夾人李雪娜、韓麗麗、姜鳳英等繼續採用此酷刑一直迫害我到八月立秋後,又改換綁吊壓的酷刑繼續迫害。在被姜鳳英迫害期間,姜說「你讓我不高興,我讓你沒好日子過。 (七)綁吊壓的酷刑 二零一一年的八月立秋之後,因氣溫越來越低,包夾人在前段時間(四個來月)裏採用的「捂悶壓」的酷刑不用了,變成了綁吊壓的酷刑,如圖10,這種「綁吊壓」 的酷刑,首先是把人按趴在光光的床板上,一般都是三個人上來一起動手,通常是兩個包夾和一個幫教,按著把我的雙手,把手脖綁在身體的後背上,再用線褲的兩個腿分別綁在我的兩個腳脖上。綁好這頭再把線褲的另一端從上床的床稱上串過來,用力一拉一拽,把我的腿和腹部胸部都不同程度的提起來了。此時也只有人的臉能挨著床板時,就繫好上邊,接著搬來沉重的褥子壓在我後腰上,此時立刻疼痛難忍,慘痛的叫聲出來,又立刻被捂、悶上鼻子和嘴,反反復復的捂、悶使聲音發不出去,同時強制人說誣陷大法和師父的話。此酷刑的主謀是姜鳳英,還有積極配合者韓麗麗、幫教俞雪微。 每一種酷刑一般都要實施很長一段時間後,又換一種酷刑繼續苦苦的折磨我。強迫我放棄法輪功,按照中共江澤民集團的謊言去說去寫誣陷大法和大法師父的話。 圖10

圖11 |

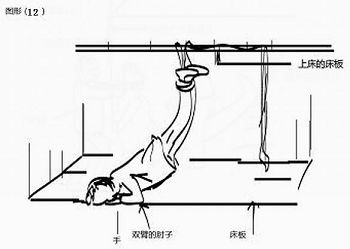

(八)其它迫害方式 二零一一年九月初,姜鳳英又實施新的酷刑,這天上午,警察郭霞把我叫到警官室,當著我的面對姜鳳英說:「從今天開始,五樓的呂永珍是甚麼姿勢就叫她也是甚麼姿勢」;當天晚上開始了這種酷刑,如圖11。 此酷刑也是把人首先按趴下,趴在光光的床板上,把我的雙腳的腳脖子用線褲分別綁好。把線褲的另一頭還是從上床的床稱上穿過來。用力一拉一拽把我的雙腿、腹部、胸部都不同程度的提起來了,也是只有臉能挨著床板,姜鳳英繫好上面。(這種酷刑沒有把雙臂綁在後背上,但強迫我用雙臂的胳膊肘把頭和胸部支撐起來,再用雙手在頭下床板的本子上,寫姜鳳英要求寫的誣陷大法的話,如圖12。

圖12 |

這種酷刑她們強迫我好長時間,讓胳膊肘支撐身體,抬起頭和胸部寫字,包夾人姜鳳英拿來本子和筆,可這種酷刑我怎麼也不行,胳膊肘支撐不了,劇烈的胳膊肘的疼痛無法忍受,而且我的雙臂早已被她們折磨迫害的無力。每當她們強迫我支撐時,胳膊劇烈疼痛,疼的我撕心裂肺的嚎叫。姜鳳英幾次的折磨我。 在姜鳳英包夾期間(八月──十一月中旬),秋後一天比一天涼,一天比一天冷,尤其是每次降溫的寒流過來要持續三、四天,而且是一次比一次冷,人們不斷的加厚衣服。姜鳳英因為我不轉化,讓她不高興,就一直晝夜南北開門、開窗通風冷凍我,不准我加衣服,白天還勉強挺著,到了夜間就很難承受那被冷凍的滋味。那一次比一次寒流更厲害寒風更刺骨的冷,我被凍的淚水刷刷的往下流,滴落在眼前的本子上,立刻用手抹去,難受的滋味多次想拽開被角擋一點寒風,可是如果姜鳳英在此時睜開眼睛,不但蓋不成被子還要被她加重迫害。沒辦法,只好一分一秒的承受那刺骨的寒風,邊流淚邊寫字,也想到在中國大地上有多少同修堅持自己的信仰,在承受著苦苦的折磨,沒有地方去說理,這時想到眼前的大地和蒼天,就默默對大地和蒼天呼喊「大地呀,蒼天呀,我太冷了!太冷了!怎麼辦那?怎麼辦?請您記下這一個個夜間的歷史吧。」心裏反覆的對大地和蒼天說此話,後來就把自己默默的呼喊寫在眼前本子邊上,日子多了,寫的也多了,記錄了一個個難忘的、難熬的夜間。在深秋的一天晚上九點左右,教育監區三樓西側的大鐵門響了姜鳳英馬上到門邊往外看,然後快速把窗和門全關上,同時對另一個包夾說:「張隊長來了。」從姜鳳英的動作和說話中我知道,張淑玲隊長不知道她們對我的這種冷凍迫害。張淑玲隊長來到305監舍,她拿起我面前的本子。看到了我寫在本子邊緣的字,她問:「她為啥寫這個?」姜鳳英說:「我還沒看呢。」當時我以為張隊長能問我,可是她轉身走了,由此可知包夾對我的冷凍迫害張隊長是默許的。當鐵門再次響了的時候,姜鳳英又重新打開窗戶和門通風凍我。 姜鳳英在夜裏也天天的冷凍我,越是特冷的天氣還強迫六十多歲的我在地上的過道中間蹲著(撅著)雙手拄在鞋子上,刺骨的寒風穿透身體,難受的苦勁淚水在「唰唰」的流。一天夜裏趁著姜鳳英閉上眼睛後,我就一點點挪到門的側面一個空裏(撅著),過了一會姜鳳英突然下床從那個空裏,氣勢洶洶的把我猛的拽出來推倒在地,又大聲吼道「起來。」我起來了,姜鳳英馬上一腳把我踹倒,接著又大聲吼道「起來。」我起來了,姜鳳英又上來一腳,再次踹倒我,反反復復的踹倒,「起來」!她的聲音把大家弄醒,她卻說:「她(指我)不讓大家睡覺」,調動大家過來打我。那天夜裏全監舍的刑事犯人都來打我,拳腳相加,一個五十多歲的朝鮮族人權粉玉(延吉市人,詐騙犯)用膠鞋底兩次過來打我。第二天我實在承受不住那種冷凍,早晨就拿自己的衣服穿,姜鳳英見到了一腳把我的整理箱踹到床下去了,姜鳳英走了,當她回來時又拿了一個整理箱,叫我把衣服放到她拿的那個整理箱裏,原來她把我的整理箱踹壞了,我沒有要姜鳳英的整理箱,用膠帶反覆的把自己整理箱粘上,不散架能用就行。我用善和忍要求自己,沒有讓姜鳳英賠。 二零一二年四月三十日法輪功學員孫秀霞死於 307監舍,參與迫害的是郭霞時期帶出來的包夾人員,韓麗麗(白山市人,詐騙犯)和田桂平(長春市人,詐騙犯),後來從那個監舍出來的人到305監舍,我問她:孫秀霞的死,是不是讓你寫證明當證人 了?她說:「是。」我又問她:你寫的是真實情況嗎?她回答說;「誰不為活人說話,哪有為死人說話的。」由此可見現在的監獄裏寫的證明有多少是可信的呢? 吉林省女子監獄裏,獄警利用刑事犯人做包夾人,對法輪功學員的迫害手段那真是罄竹難書,無論是哪一種體罰,哪一種暴力手段、酷刑手段、憋屎憋尿的毒招,還有那春、秋、冬的季節裏二十四小時不斷的、長期的、多年的,還有同時的進行冷凍手段,所有的迫害都是為了讓法輪功學員放棄對大法的信仰,必須按照中共編造的誣陷去說去寫。二零一一年一月,包夾人汪秀芳自己對我說:「在我的手裏沒有不轉化的,最長也就是兩個月的時間,都轉化。」後來汪秀芳在包夾我期間,對我又說:「我汪秀芳才不像韓麗傑那樣傻,用棒子打你,把你打的全身紫紫的,讓人能看出來。你等我用四根繩把你抻起來,讓你更疼、更苦,時間更長,你更受不了,讓你 說甚麼你就得說甚麼!」 二零一一年六月至十一月,我在警察郭霞的四小隊被包夾人姜鳳英折磨期間,姜鳳英曾說:「你讓我不高興,我就讓你沒好日子過。」因為我不轉化,她就不高興。在警察郭霞的四小隊包夾人眼裏和心裏,就是誰不轉化都不好使,就是整死、整瘋了也得轉化。 在監獄的殘酷迫害時,我時刻想到法輪大法真、善、忍三個字,做到打不還手罵不還口,就是堅持不轉化,在被迫害期間不記恨那些實施多種多樣酷刑手段的警察以及刑事犯包夾人員,因為她們都是被中共謊言欺騙的,是不了解真相,而且覺的她們很可憐,大法弟子在被迫害時能想的開、挺的住,是源自師父的大法在心中,同時也是讓施暴者能感受到法輪大法的威力,真、善、忍在大法學員心中起到的作用,更是為了讓參與迫害者們能了解法輪功真相,明白真相她們就能得救。 在吉林省黑嘴子女子監獄轉化法輪功學員的監區裏,包夾人對我進行長時間、長期的、長年的體罰,如罰坐小凳子,罰蹲(同時也有雙手上舉)、罰站,限制大小便、憋屎憋尿等毒招。暴力手段隨時進行,用棒打、長時間水杯子打頭、用洗衣板立起來切壓大腿;用掃床的塑料製品經常打我的頭;用拖布打;用腳隨時踢或踹;用厚厚的書立起來砸我的額頭,砸出大包;掐擰大腿的肉;多次長時間的掐拽耳朵,有時拽出血或掐壞我的耳骨,等等等許多迫害手段。這些酷刑折磨也是長期的、甚至是多年的,同時還根據氣候溫度的變化,在採用多種多樣的酷刑手段的同時,又在秋冬春的三個季節裏,採用冷凍加著酷刑相結合的「綁、吊、壓」的多種酷刑,夏季採用「捂、悶、壓」的酷刑。 在黑嘴子女子監獄,教育轉化法輪功的監區樓裏,三樓西側八個監舍還有一個活動室,五樓小號都是專門強制轉化的監舍,如果在三樓裏長期不轉化者就弄到五樓(整個樓層只有一個小屋)小號裏進行更加殘酷的迫害手段。三樓的各個監舍和五樓小號,專職轉化法輪功的禁區內的所有門上都是用雙層的白布蒙上,用不乾膠貼上四邊,防止迫害手段被人看見,也防止被迫害的人在被迫害時慘痛的叫聲傳出,所以在迫害嚴重時門窗都是關上的,也禁止外舍人進入。姜鳳英對我採用的冷凍手段,那是晝夜開門、開窗通風還不准我添加衣服,夜間十一點以後允許躺下時,也是天天躺在光光的床板上,不允許動, 必須是一直保持平躺,兩腿叉開,雙腳依然放在床的兩邊,兩腿之間放上凳子支上,如果發現有動的現象,姜鳳英就叫值崗的刑事犯們狠狠的踹我。當我被踹時,都是突然的一驚一嚇一個劇痛,而且心狂跳很長時間。 在二零一一年裏,警察郭霞和四小隊的包夾人韓麗傑、錢莉、汪秀芳、姜鳳英是她們共同採用的多種殘酷迫害手段,導致後來我嚴重傷殘,生活不能自理,以及一遇到涼風身體就緊、抽和呼吸困難。 此迫害材料只寫了我在二零一零年十二月到二零一一年的十一月,一年的時間在吉林女子監獄轉化監區,在張淑玲隊長主管下把我調到郭霞的四小隊後,包夾人對我進行的多種迫害情況的一部份,沒有全部寫出來,因為迫害手段太多太多了。 還有因長期被冷凍迫害,使身體一遇到涼氣、涼風、冷氣、冷風,就有涼風、冷風從身體穿過的感覺,此時呼吸也倍感困難,時間延長一點就出現氣管和肺不通氣,憋的亂動,要死了一樣,憋出一身汗來,這時呼吸又開始了,這個症狀在監獄的後兩年多次出現,這種情況在春秋冬季隨時都有離世的可能。 吉林省黑嘴子女子監獄裏,警察郭霞和監區隊長張淑玲在江澤民集團的謊言欺騙下,聽從包夾人的謊言,迫害法輪大法弟子,幹下了人類歷史上最邪惡的事情,這是天理不容的,我在監獄裏把所受迫害經歷寫了兩份,每份都是九十六頁的文字,分別給了倪隊長和帶隊警察莎莉,請莎莉轉交監獄長武澤雲或其他監獄長,可是半年後,我從莎莉那知道她根本沒有轉交。 為了讓更多的人了解吉林省女子監獄裏迫害法輪功學員真相實情,這裏簡單介紹的是我個人所經歷過的部份被迫害經過。她們的迫害手段花樣太多,真是罄竹難書。 |