| 【明慧網二零一三年九月一日】(明慧網通訊員寧夏報導)寧夏法輪功學員欒凝自幼體質不好,得過兩次肝病,一九九六年修煉法輪功後身心受益,看淡了名利。一九九七年初自願提出到條件艱苦的寧夏南部山區參加扶貧工作,期間吃苦耐勞,當地村民感嘆說:多少年都沒有遇到像你這樣的幹部了。 他在修煉法輪功之前購買住房時,單位給補助了三萬元錢,修煉後他覺得這三萬元錢不是自己勞動所得,就把錢退還給了單位。單位領導和同事從他身上看到了修煉法輪功後所發生的巨大變化,都很認可法輪功,一些同事相繼走入修煉。 然而,就是這樣一個好幹部,在中共九九年迫害法輪功後卻屢遭迫害,多次被綁架、關押、抄家、被單位開除,兩次被反覆判刑,遭受了七年冤獄迫害,遭受種種酷刑折磨。第二次被關押期間他母親含冤離世,沒有見上最後一面…… 下面是他簡述十幾年來遭受迫害的經歷。 我叫欒凝,男,今年五十四歲,大學文化,原來在寧夏勞動人事廳工作。我自幼體質不好,兩次得過肝病,特別是在上大學期間因患肝炎而休學一年。當時正是上世紀八十年代初全國氣功熱流行之際,我便懷著極大的興趣開始尋找、練氣功,斷斷續續練了十多年,祛病健身也取得了一些效果,但覺得功效提高不上去了。同時,自己從記事起經歷了「文革」和「改革開放」,一方面社會的亂象給我帶來了許多對社會、對人生認識的困惑,促使自己一直在哲學等領域裏尋找「真諦」,而又不得其解;另一方面自己也在社會的洪流中隨波逐流,在名利場中追逐、掙扎,爭爭鬥鬥,為此而樂而憂,到後來心灰意冷、心裏感到又累又失落。 一九九六年一月經他人介紹,我參加了李洪志師父講法錄像九天學習班,當時自己是帶著「聽聽理論」等常人的思想去的,只是覺得這個功法很好,與自己以前接觸眾多氣功太不一樣。不久我得到了《法輪功》和《轉法輪》,認真通讀之後,從內心深處一下子產生一種「原來是這樣!」恍然大悟的感覺,隨即走入大法修煉。修煉的初期,自己就體驗了無病一身輕的感覺,幾種慢性病不翼而飛,自此至今十七年再沒有吃過一粒藥。 隨著修煉,不斷同化「真善忍」特性,思想境界、道德標準得到了昇華,逐漸放淡了好名爭利、勾心鬥角等執著心,真正明白了該怎樣做人。一九九七年一月,我自願提出去條件艱苦的南部山區同心縣參加扶貧工作,期間堅持與村民一同吃住和勞動,為當地農民抗旱開挖水窖和改善教學條件等方面做了一些工作,當地村民曾感嘆道:多少年都沒有遇到像你這樣的幹部了。當年我被評為自治區扶貧先進工作者,並被任命為教育中心副主任(副處級),次年又被評為勞動人事廳先進工作者。在修煉之前自己購買住房時,單位曾給補助了三萬元錢(整個房款為五萬餘元),修煉後覺得這筆錢不是自己勞動所得,就把錢歸還了單位。單位領導和同事們都從我身上看到了修煉大法後所發生的巨大變化,一些同事也相繼走入修煉。 一九九九年「七•二零」中共開始迫害法輪功,我先後三次被非法抓捕、四次被非法抄家、一次被綁架到洗腦班拘禁、被單位開除。三次被非法抓捕後其中兩次被判刑,一次三年、一次四年。我多次遭受迫害給家人帶來巨大的心靈傷害,在我第二次被綁架審判後的第三天,我母親羅燦華(也是法輪功修煉者)承受不了壓力含冤離世。 一、無辜被騷擾、綁架至看守所 一九九九年「四•二五」之後,銀川市公安局政保處李存、張安忠、馬某等人多次找到我,一方面聲稱我們集體煉功、學法交流是「非法集會」,政府很快會作為「×教」打擊的;另一方面暗示我與他們合作並可以為我提供「經費」,被我拒絕了。 一九九九年七月二十日早晨,李存等人把我從單位辦公室抓到市公安局,問我從甚麼時候開始煉法輪功等幾個問題,然後便和一幫警察分別搜查了我的辦公室和家,將所有的大法書及有關的圖片、音象資料等全部抄走,對我進行「監視居住」,將我關在一個招待所裏,由李存領著兩個警察看守。他們讓我交代法輪功「非法聚會」的事,我就給他們講修煉法輪功身心受益的體會,並寫了一篇《我修煉法輪功沒有錯》交給他們。 二十二日下午,他們讓我看中共污衊法輪功的電視節目,我當即表示政府這樣做是錯的,法輪功沒有違法,我的觀點也不會改變。據說李順桃(當時的寧夏公安廳長)和韓勝利(當時的銀川市公安局長)看了我寫的文章後,決定將我刑事拘留,次日我便被關進銀川市看守所。十幾天後我被「取保候審」放回家。此後勞動人事廳的幾位領導走馬燈似的找我談話,或者集體開會給我施加壓力,要我放棄修煉,未修煉的家人也採取各種辦法阻撓我。我結合自己的切身體會,反覆的給他們講法輪功於國於民有百利而無一害,但是單位的領導、同事以及親友受中共邪黨的宣傳矇蔽,根本聽不進去我說的。 看到大家受中共政府強權的脅迫和謊言毒害,我決定去北京上訪,為大法討回公道。 二、合法上訪被綁架關押、酷刑逼供 一九九九年九月十九日,我與十幾位寧夏到北京上訪的同修在北京朝陽區租住的民房裏,被人誣告遭朝陽區窪裏派出所的警察綁架、拘留。二十三日,我們被銀川市公安局李存、張安忠等人從北京轉到銀川看守所。李存、張安忠等幾次非法審問我,我不配合他們,幾天後李存將我從看守所押到當時的銀川郊區公安分局審問。李存伙同新城公安分局幾個警察輪番的對我搧耳光、或用腳踢、用拳打逼供,讓我說出赴京上訪的細節,我還是不說,李存便叫人拿來手銬將我的雙手舉起來銬在暖氣管上(見演示圖一),

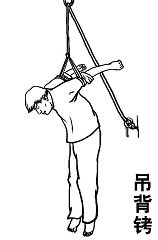

演示圖一 |

大約四、五個小時後我滿頭直冒冷汗、接近昏迷,李存才叫人將手銬打開,把我放下來。當時我兩臂劇痛,兩手冰涼、僵硬麻木已完全沒有知覺。此後幾個月當中,我的兩個大拇指一直是麻木的。 我被非法關押在看守所的五個多月時間裏,被強迫做奴工「撕膠」,就是從廢舊橡膠輪胎裏把尼龍線繩撕扯出來,每天幹活都超過十個小時,有時候幹到深夜甚至通宵,完不成分配的任務就不許睡覺。 二零零零年一月三十一日原銀川新城區法院非法對我進行庭審,其中:我擔任銀川法輪功輔導站的義務輔導員、我上書寧夏黨、政及公安部門反映隆德縣公安人員無故騷擾煉功點情況一事、還有進京上訪都被算成「罪」,我被誣判三年,非法關押至銀川監獄。 三、在銀川監獄遭受的殘酷迫害 二零零零年三月我被關押至銀川監獄,先後被強迫做過建築、農田、灶房伙夫以及剪切活性炭等奴工。二零零一年初,中共「殃視」上演誣蔑法輪功的「自焚」鬧劇之後,寧夏政法委、「六一零」指使、操控寧夏司法廳、監獄管理局加大力度迫害法輪功學員。六月,銀川監獄獄政科科長魏明(已遭惡報被判刑)、警察趙少軍,以我和法輪功學員王玉柱藏有大法資料為名,將我們關進禁閉室。 禁閉室只有兩平米,悶熱異常,僅有的物品是:地上放著一塊破床板,一個塑料桶用作大、小便用。每天只給一個饅頭(約一百克)、兩小杯水,不許洗漱。這點食物和水的數量不至於將我們餓死。趙少軍還用電警棍對王玉柱實施電刑。 七天後我和王玉柱就被轉到位於銀川機場附近的河東監區(機磚大隊)。當時全寧夏被非法判刑的法輪功學員有七人,除我和王玉柱外,還有王德生(中寧電廠職工)、徐力生(靈武縣)、路向東(同心縣民辦企業家)、李志寧、姜濤(永寧縣教師)被分別關押在其它監獄,此後他們相繼被集中到河東監區進行迫害。寧夏「六一零」和司法廳頭目經常到河東監區進行「指導」,寧夏監獄局教育處處長李偉專門住在河東監區親自「督戰」。銀川監獄專管迫害法輪功的助理調研員彭建欣(後來遭惡報,因受賄罪被判刑)、河東監區的警察李永欣(監區教導員,現為銀川監獄獄政科長)、張強軍(二中隊隊長)、岳懷寧(一中隊指導員)、馬鐵軍(二中隊指導員)等人在中共「六一零」層層的威逼利誘下,以「增加減刑分」、給予「獎勵」等手段誘惑,唆使、縱容犯人參與對法輪功學員的迫害。 開始我被迫做的奴工是從製磚坯車間往出運送磚坯,每天勞動十個小時以上,拉著架子車累計要跑數十公里的路,他們想以這種強體力奴工的形式來迫使我們妥協。後來他們看我們不「轉化」,便加大勞動強度、延長勞動時間。我們都被強制集中到磚窯裏幹出窯(將燒好磚運到窯外)或裝窯(將磚坯運入窯內)的活。獄警規定其他犯人到磚窯幹活可以有一個月的「適應期」,在「適應期」內,不定勞動量;而對法輪功學員卻要求一去就完成和熟練犯人一樣的勞動量,如果完不成便對我們進行「懲罰」。其實只不過為他們對法輪功學員實施酷刑、強制「轉化」製造藉口。每天晚上獄警親自或者授意、指使一些犯人對我們進行「懲罰」,常見的幾種有:幾個犯人摁一個法輪功學員「頂牆」(圖二)「弓腰」( 圖三)「紮繩子」(圖四)。

演示圖二 |

演示圖三 |

演示圖四

演示圖五 |

演示圖六 |

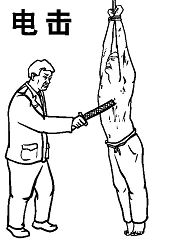

在此期間路向東、王玉柱、王德生、李志寧還曾被施以吊刑和電擊刑(圖五、圖六)。酷刑折磨從晚上八點一直持續到午夜十二點,用過刑之後,他們不讓我們休息,還強迫寫所謂的思想彙報。每天中午警察還要進行所謂的「談話教育」,或者強迫觀看誣蔑法輪功的電視錄像。 出窯和裝窯是高溫、高粉塵和高勞動強度的勞役,除非刮大風下大雨,否則沒有休息日,所有幹奴工者面臨著許多危險,且幾乎沒有甚麼勞動防護措施,常常發生安全事故。燒好的磚溫度都在一二百度,窯裏的溫度高達五、六十度使人透不過氣來,在裏面呆一兩分鐘就會汗流浹背。我被強迫做出窯的活,幾天下來手上打滿血泡;甲溝全部裂開;腿上、身上不斷的被磚塊砸傷、劃傷、燒傷、燙傷。 沒幹多長時間,我的兩隻手都變形了,十個手指不能伸直,指關節、腕關節、肘關節鑽心的痛,晚上睡覺常常被疼醒。一次下完雨,我從窯裏拉了一車磚出來,腳下一滑跪倒在地、車往前傾,一車磚(幾千斤)就傾倒在我的身上,我的腳被壓在車把下面。在場勞動的犯人看到後趕快跑過來將磚刨開把我拉出來,才避免腳被壓斷。腳踝當時就腫的和麵包一樣,幾個犯人找到獄警伍美輝請求讓我休息,卻被教導員李永欣等拒絕,我繼續被強迫出工。 一天中午,在監區午休時,我去上廁所,獄警指定管我的「包夾」嫌麻煩沒有跟隨,有個犯人馬上以「脫離互監」為名向獄警李永欣誣告我。我從廁所出來後便被犯人頭目拉去「頂牆」。李永欣得知消息到監區後二話不說,上來便搧我耳光,然後給我「紮繩子」。晚上收工後,他又命張強軍給我「紮繩子」,並召集全體犯人對我進行大會「批鬥」。兩個人將我摁著(我仍被「紮繩子」)示眾,管我的五六個「包夾」也被叫出來罰站,李永欣大肆的誣蔑法輪功,並指使犯人宣讀誣蔑法輪功的文章、呼喊口號。這種「文革」式的製造仇恨、挑動群眾鬥群眾的運動,彷彿使人又回到了三十多年前那場浩劫的紅色恐怖之中。 在河東監區期間,所有法輪功學員與親友之間接見探視的權利都被剝奪了,甚至不讓家人給我們送生活必需品。獄警李永欣還多次給犯人開會規定:不許其他犯人在勞役中、生活上給予我們任何幫助。一名犯人因暗暗地給予法輪功學員生活上的幫助,被獄警發現後遭到批鬥,並被扣了減刑分。 二零零二年九月,我坐冤獄期滿回家後得知:原單位在我出獄前幾天匆匆將我開除公職。之所以沒有在我被判刑之初就開除,也是受「六一零」操控,企圖以此引誘、脅迫我配合他們迫害其他的法輪功學員。在我出獄前單位看我仍然堅持信仰,也不願承擔風險與壓力,就將我開除了。 四、無辜被騷擾 綁架至洗腦班 我從銀川監獄回家後,寧夏和銀川市兩級「六一零」長期雇佣人員對我進行監視,對我的親屬進行騷擾。張安忠等人甚至尾隨著我到蘭州,對我妻子的哥哥、姐姐的家庭、單位進行電話騷擾,人為製造恐怖氣氛。 當年十一月初,銀川西夏區公安分局和朔方路派出所的十多個警察,在所長董某的帶領下突然闖入我家,將我強行綁架到寧夏消防總隊院內的洗腦班,非法拘禁了兩個多月。 洗腦班設在四樓,走廊及每個房間的窗戶都安裝了鐵柵欄,走廊有保安把守,每個學員都被安排一名「陪教」進行監視,平時就被監禁在房間裏,不讓家人來探視。當時被拘禁的法輪功學員有:李芝湘(石嘴山)、姚爽(銀川)、何芳(中衛)、金某某(銀川)、李某某(石嘴山)等十餘人。洗腦班糾集了原銀川警察學校的王滿;吳忠監獄的獄警郭戩(迫害法輪功學員馬智武的惡人);寧夏女子勞教所的閻寧(女),銀川市公安局的王穎以及河北石家莊勞教所的警察和兩名猶大等人。寧夏「六一零」頭目姚迎利坐鎮親自指揮,採用偽善欺騙、威脅恐嚇、強詞奪理、胡攪蠻纏、竊聽離間等流氓手法,逐個的對學員進行長時間的圍攻,反覆逼看誣蔑法輪功的錄像、書籍,由所謂的「專家」、「教員」進行謊言宣講和灌輸,實施精神迫害。這期間寧夏「六一零」還強行勒索了我原單位「學費」一萬元。 後來,我到一家廣告公司打工。二零零五年三月二十五日,寧夏永寧縣公安局一夥惡警在公安廳和銀川市局的授意指揮下,到我打工的廣告公司企圖綁架我,我走脫後,警察非法搜查了廣告公司和我家,強行掠走了公司的小轎車,廣告公司多次交涉要求歸還,他們置若罔聞,且肆意盜用了數十天後才歸還。車輛要回時多處已被損壞,造成損失近千元。我也因此而失去了這份工作,並且被迫流離失所。後來在自己和家人與公安交涉後,他們才放棄了綁架的圖謀。 五、再次被綁架判刑四年 二零零八年九月十九日早晨,我剛剛走出家門,以公安廳駱健為首的一夥便衣警察未出示任何證件就將我按倒在地,強行從我的身上搶走鑰匙衝進我家中,抄走了電腦、打印機及大法書和真相資料等,我被綁架後關押到了銀川市看守所。 事後才得知,是寧夏「六一零」、公安廳操控、策劃了此次群體迫害事件。當天銀川市公安局及興慶區、金鳳區、西夏區三個分局同時行動,綁架了和我共同經營家政保潔公司的法輪功學員盧伯華(原繫寧夏武警部隊指導員,張萬年曾親自下令將其非法勞教三年)、我的朋友樊某某、我們公司的三名員工。為了給我和盧伯華羅織罪名、「搜集證據」,公安人員對其他幾人進行逼供,並分別非法刑事拘留了二三十天、將盧伯華非法勞教一年半。這種「先抓人,再編造證據」、甚至不惜非法拘禁無辜脅迫逼供的執法違法、執法犯法的流氓手段,是中共迫害法輪功學員與其他民眾最常用的手法。 二零零九年二月二十四日,銀川西夏區法院非法對我進行開庭,法官李節利懼怕我當庭講真相,一直阻撓我,不讓我辯護,我在做最後陳述時,剛講了幾句話,李節利便命警察強行將我架出法庭。我被非法開庭後的第三天,我母親羅燦華(也是法輪功學員)含冤離世。我家人與公、檢、法多方交涉,想讓我與母親見最後一面,遭到拒絕。我母親因我遭迫害承受不住壓力去世,我這個當兒子的沒有為母親送終,是我此生最大的遺憾。 此次遭迫害回家後我才得知,就在銀川市西夏區法院非法對我進行審判的當天,寧夏「六一零」惡人調集了大批武警,將西夏區的主要道路戒嚴;法院周圍被公安和武警包圍;「六一零」還操控各市縣的公安人員、居委會、辦事處的惡人對所有法輪功學員監視、跟蹤、騷擾、恐嚇,有的法輪功學員被堵在家中不許出門;銀川市西夏區國保大隊的警察在一個住宅小區設置了監控器暗中監視,後來他們強行到一戶人家撬鎖將六名法輪功學員綁架,非法拘禁至當日晚間才讓回家。據悉此次綁架迫害行動是由寧夏銀川市公安局副局長楊建軍具體指揮的,參與綁架的有金鳳區國保大隊的王建國、謝金良、戴春華、陳少華,西夏區國保大隊的陳建華、宮仲寧等。 開庭大約三個月後我被西夏區法院誣判四年,上訴後,銀川市中院沒開庭維持原判,我隨後被投入寧夏石嘴山監獄。 六、在寧夏石嘴山監獄所遭受的迫害 二零零九年七月,我被押送至石嘴山監獄入監隊,剛到監區,在獄警熊雙平、賁黎平指使下,幾個犯人將我的外衣扒下來,強行給我穿上囚服,並把我的其它衣物全部收走,把我關進一個隔離間,與患有艾滋病、肺結核和皮膚病的五名傳染犯人關在一起。 幾天後我被轉到五監區。副監獄長劉瑞寧和當時的監區長陳乾龍(現為銀川監獄副監獄長)指揮著由副監區長朱健、警察鄭偉和馬立強三人組成的所謂「攻堅小組」來對我進行洗腦迫害,監獄教育科的李玉梅(女)經常給對「攻堅小組」的人進行所謂的「監督指導」。 監獄為了「轉化」我,專門在監區教學樓的二樓騰出一間二十多平米的小教室,房間的所有窗戶玻璃用深色油漆塗過並且用窗簾遮掩,房門緊閉,外面走廊還裝上柵欄門,任何其他的警察與犯人都不許靠近。房間中間地上畫了一個一米見方的框框,裏面擺了個小的塑料凳子,我被強迫保持一個姿勢,每天從早上六點坐到至晚上十二點,(演示圖七),除了上廁所,不許離開凳子。

演示圖七 |

警察安排了死緩罪犯趙亞龍(二零一一年刑滿釋放後數月因販毒再次被捕)、吸毒盜竊犯李亮(二零一一年暴死獄中)等六名「包夾」犯人輪流看守我。 剛開始幾個「包夾」對我還比較客氣,隨著獄警給他們一次次的開會、訓話、施加壓力,漸漸就變的兇狠、惡毒起來了,用各種損招來折磨我,用惡毒的語言進行挑釁、謾罵、侮辱和百般刁難等等;經常動手毆打、用自製的小彈弓往我臉上打;後來他們將塑料凳子換成用三塊木頭釘的小凳子,只有八釐米高、五釐米寬;再後來他們乾脆把這個小凳子放倒逼我坐上去,幾天下來我的屁股就潰爛了;有一次,他們用繩子將我手腳捆起來,雙手抱著蜷曲的雙腿,再用一根棒子從彎曲的膝蓋下穿過去,將棒子兩端擔在桌子上,我整個人就頭朝下懸空了(圖八)。

演示圖八 |

由於血液不流通,全身脹、麻、痛,異常難受。幾十分鐘後,他們將我放下來解開繩子,然後再重複把我捆起來懸空倒吊幾十分鐘,這樣反覆折磨,非常痛苦。獄警和趙亞龍等人對我的折磨是預謀好的,折磨我之前,先做手腳讓監控攝像機提前「出毛病」或「停電」。這樣折磨我多次後,看我不「轉化」,這些惡人就將師父的名字寫在紙上放在小凳子前面逼我用腳踩!我不踩他們就幾個人按住我的腿、腳往上踩。惡人們的這種迫害伎倆真是不擇手段、邪惡至極了! 他們用各種辦法折磨我一個多月以後,我不「轉化」,他們又強行延長我「坐小凳子」的時間:偷偷地將鐘錶撥慢,從而減少我的睡眠時間,從原來每天六個小時減到四個小時、甚至兩個小時。白天,這些「包夾」對我盯的更緊,只要我稍一眨眼他們就拳打腳踢,或用各種東西往臉上、眼睛上打,不讓我閉眼打盹。每天晚上,鄭偉和馬立強還輪番上陣的對我進行所謂的教育、談話。在我被強迫「坐小凳子」的同時,連天晝夜的播放誣蔑法輪功的錄像讓我看,再後來「包夾」乾脆就輪番監視迫害我整夜整夜不許睡覺,我時常感到精神恍惚、意識模糊,他們趁機想方設法、軟硬兼施的編造各種謊言對我進行欺騙。最終,自己承受不住這種邪惡的迫害,違心的接受了所謂的「轉化」,給自己的修煉抹了黑,無形之中助長了邪惡的氣燄。這也是自己這一生中最為之痛心疾首的一件事。 石嘴山監獄的這一套迫害手法是由中共司法部、寧夏監獄管理局從北京前進監獄(殘酷迫害法輪功學員李昌、紀烈武、王治文等人的監獄)「引進」到寧夏監獄系統的。北京前進監獄曾派「專家」惡警劉光輝等到銀川監獄「傳授」過迫害「經驗」。從二零零七年開始,寧夏各個監獄先後對被關押的二十多名法輪功學員實施了這種形式的迫害。 二零一二年九月十八日,我被非法監禁期滿回家的當天,銀川市公安局王世元以及興慶區「六一零」欽麗紅(女)等一夥人分乘三輛車到石嘴山監獄進行所謂「交接」,人為製造恐怖氣氛。 二零一三年四月,我應聘到杭州一家公司打工,隨後惡警駱健和興慶區「六一零」欽麗紅等三人,跑到杭州找到這家公司老闆,名為「了解」情況,實則施加壓力,對我進行監控。 七、我的親屬所遭受的迫害 (1)我母親羅燦華所遭受的迫害。我母親羅燦華,一九三二年出生,畢業於西安外語學院,是北方民族大學外語學院英語教師。自五十年代初開始因為「出身」問題(我外公外婆是歸國華僑,在土改中被當作地主、資本家而迫害致死)遭受歧視,到文革又加上了「臭老九」的帽子挨鬥受整,長期精神上遭受折磨落了一身病:心、肝、肺、腸胃、婦科都得過嚴重的疾病,還有習慣性腹瀉、膽囊被摘除。七十年代後期開始為了治病練了許多功法,不但沒解決根本問題,還招來了附體。後來又得了高血壓和腦動脈硬化,一天不吃藥都不行。幾十年受各種疾病的折磨,性格孤僻、心情抑鬱,活而無樂。 一九九六年,母親看到我修煉法輪功後身體發生了巨大變化,也走入修煉。短短幾個月後就顯現出奇效來:血壓正常了、三十多年的習慣性腹瀉好了,就連過去因膽囊摘除不能多吃葷腥、各種交通工具坐甚麼暈甚麼,這些反應都沒有了,甚麼都能吃、坐甚麼車也不暈了,甚至年近七十的人還來了例假,無病一身輕!心胸也開闊了,身心體驗到了從未有過的愉悅。後來我母親的哥哥、姐姐、妹妹等八九個親戚相繼得法走入修煉。 然而從一九九九年「七•二零」後,母親時常受到來自單位保衛處、街道居委會、派出所人員的騷擾,她的住宅對門被公安安排人長期進行監視。 二零零二年初,寧夏「六一零」得知寧夏法輪功學員將會設立「寧夏法輪大法日」十分恐慌,預謀大範圍迫害法輪功學員。二月初的一天,銀川市局、新城分局、朔方路派出所的一大幫警察闖入我母親家中。為首的惡警問我母親:還煉不煉?母親回答:煉!就這一個字,母親當即被綁架非法拘留了十五天。當時銀川市有四十多名法輪功學員遭到非法拘留、勞教。 二零零四年四月,我母親在銀川市火車站附近講真相時被人誣告,遭西花園派出所警察綁架,隨後警察押著我母親到家企圖抄家,我母親一直慈悲的和警察講真相,我和父親堅決抵制,在場的警察不願動手,僵持了一陣,我母親就到臥室休息且關上了臥室的門。市局的張安忠等人得知信息後,親自趕到我母親家,強令警察砸壞臥室門鎖、強行將我母親綁架到新城分局,非法拘禁了兩天。 在我多次被綁架關押、兩次被判刑期間,我妻子及年邁的父母為了營救我,多方上書請願、四處奔走要人,受盡公、檢、法行政當局人員的白眼和冷言冷語,再我再次遭綁架迫害、非法開庭後的第三天,於二零零九年二月二十七日含冤離世。 (2)我小姨羅燦芝所遭受的迫害。我小姨羅燦芝是深圳一電器集團的退休員工,一九九七年開始修煉大法。二零零二年因去北京上訪為大法討公道被綁架,回深圳遭非法拘禁迫害後輾轉來到母親這裏。二零零三年一月我被拘禁在洗腦班時,她和我母親一起來看望我,我和她們簡單的寒暄了一陣。寧夏「六一零」通過安裝在房間的竊聽器得知我小姨也是法輪功學員後,便下令新城分局在第二天抄了我母親的家,將我小姨綁架到銀川市看守所。非法關押了三十多天後,當時的新城分局國保大隊長姜勃暗中向我父親勒索了兩千元錢,才將我小姨釋放。 中共對法輪功的迫害已經持續了十四年!與中共篡權建政以來迫害國人的各種運動、事件一樣,中共對法輪功的迫害、迫害也是以欺騙和謊言開路,煽動仇恨、混淆事實真相、矇蔽、愚弄世人,用威逼利誘、脅迫縱容等流氓手段,用國人賴以生存的工作、職位等切身利益為條件,自上而下層層進行綁架和劫持,迫使人出賣自己的良知和道德準則來助紂為虐、參與迫害、放棄信仰。這是對國人道德底線的全面摧毀,其實人人也都是受害者。 從我受迫害的經歷可以看出,中共對法輪功迫害手法之邪惡、殘酷,完全是非法的、沒有人性的。然而,這些迫害事實還只是這十四年來整個這場對法輪功迫害的小小一個側面。之所以將這些罪惡揭露、曝光出來,目的不只是為了譴責和聲討這場迫害及迫害的參與者,更是讓大家認清中共邪惡的實質和本來面目。中共自建政以來,一直都在不斷的製造各種謊言,欺騙、愚弄國人;一直在用不同的手段、方式,不斷的針對不同的對像、人群進行迫害,以此來維繫它不合法的政權。 法輪大法是佛法,法輪功學員是修煉的人。對法輪功學員的迫害不只是對修煉人的迫害,也是對宇宙法理「真善忍」的迫害!因此,所有參與迫害的人將來所面臨的就不是一般的天譴和報應,那是關係到每一個生命未來永遠的大問題。所以,在這裏由衷的奉勸所有參與過迫害和正在參與迫害法輪功的人,用自己的良知理性的對待法輪功學員所傳遞的真相,認清中共邪惡的本質,看清這場越來越維持不下去的迫害的趨勢和最終結果。 中共幾十年的暴政好話說盡、壞事做絕,這十四年來對法輪功的迫害,其實是在自掘墳墓。中共行將就木、垂死滅亡的局面是誰也改變不了的。迫害一旦結束,參與迫害者必將受到法律和天理的懲處。希望還在參與迫害法輪功學員的人,趕快停止迫害,快快悔悟,儘早的從中共的精神束縛中解脫出來,儘快「三退」,不做中共邪黨的陪葬品,這才是我們法輪功學員所期盼的! 參與迫害的責任人:

寧夏公安廳:陳偉、駱健

寧夏監獄管理局:李偉、尹自能、梁健

銀川市公安局:楊建軍、李存、張安忠、王世元、王穎、王滿

西夏(新城)公安分局:姜勃、崔生慧、陳建華、趙寅虎、宮仲寧、

銀川監獄:李永欣、張強軍、馬鐵軍、彭建欣、魏 明

石嘴山監獄:徐 軍、劉瑞寧、陳乾龍(現銀川監獄)朱 健、鄭 偉、馬立強、李玉梅、薛 磊

犯人:趙亞龍、李 亮(後暴死獄中)

銀川西夏區檢察院

梅 欣 趙佩真 王 歡

寧夏西夏區法院

王海濱 李節利 王海濤 尚曉梅 於麗琴

銀川中級法院

朱德蓉 關俊傑 楊興彪 李昕陽

|