| 【明慧網二零一三年六月二十八日】(明慧網通訊員遼寧報導)大陸《Lens視覺》雜誌今年四月七日的一篇紀實報導《走出「馬三家」》,揭露了馬三家勞教所使用種種酷刑折磨在押人員,這些酷刑包括:坐老虎凳、縛死人床、上大掛、關小號、電棍電擊……內容震驚民眾,網絡上引起巨大的譴責聲浪。但這篇文章並沒有寫出在馬三家遭迫害的主體---法輪功學員遭受的迫害。 遼寧省司法廳、勞教局和駐地檢察機關匆忙成立所謂「調查組」,不到半個月就宣布 「調查結果」,謊稱這些酷刑的描述都是法輪功學員捏造的。這個所謂的「調查」本來就是兇手調查自己,所謂的「調查結果」更是此地無銀三百兩的不打自招。 下面是遼寧省大連市部份女性法輪功學員在「馬三家」遭受酷刑折磨的遭遇,其中多人被迫害致死,有的人遭受了近二十種酷刑折磨。 一、王雲潔遭電擊酷刑致乳房潰爛 不幸去世 王雲潔,終年四十歲,二零零二年被非法勞教兩年,在馬三家勞教所(以下簡稱「馬三家」),因遭電擊酷刑及非人虐待,導致乳房潰爛,慘不忍睹,於二零零六年不幸去世。

王雲潔被迫害致乳房潰爛 |

二零零二年十二月末,中共遼寧當局在馬三家策劃了一場為期近一個月的集中迫害,妄圖強行「轉化」法輪功學員(即強迫法輪功學員放棄信仰)。具體實施迫害的頭目是遼寧省公安廳姓孫的副廳長,還有原本溪戒毒所所長郭鐵英,實施迫害的警察有二十多人,大部份為個頭粗壯的男警。期間,不分白天黑夜,法輪功學員被逐個叫出去輪番迫害。那時,馬三家非法關押的法輪功學員有近千名。 法輪功學員被單獨關在一個房間裏,惡警使用的酷刑手段是不斷升級的。第一天,王雲潔被強迫站牆角,不准睡覺;第二天,王雲潔被雙手反銬在椅子上,到晚上頭上又被扣上摩托車頭盔,仍然不准睡覺,一打盹,惡警就一盆涼水潑上去,再用筷子使勁敲頭盔。 接下來的迫害更為殘忍,惡警用兩根高壓電棍同時電擊王雲潔的乳房數小時,致使整個乳房完全潰爛;王雲潔拒不放棄信仰,惡警郭鐵英等人把床單撕成布條,強行把王雲潔雙腿雙盤上,用布條把她的手、腿全都綁上,並將頭和雙腿緊緊的綁在一起,成為一個球狀,再用手銬將雙手從背後吊銬起來,時間長達七個小時。從那以後,王雲潔再不能正常的坐、直立和行走。

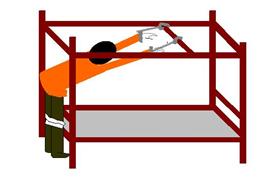

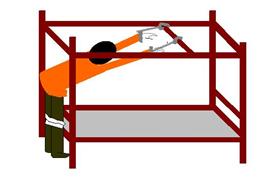

酷刑演示:捆綁 |

此外,在剛被劫持到馬三家不久,正值夏季,一大隊大隊長王曉峰、惡警石宇強迫王雲潔在晾衣場暴曬二十多天;後強行關在陰暗潮濕的廁所裏,從早上四點三十分到晚上十二點多罰站、罰蹲一個多月;接著又強行關在水房、三角倉庫、地下室共將近四個月,而且體罰的程度越來越重。一次,惡警石宇狠狠的一把抓住王雲潔的頭髮,叫囂:就你厲害呀!花崗岩腦袋!隨即一腳將王雲潔踹倒在地上。 長期的酷刑迫害和超強度的奴役勞動,使得王雲潔的身體嚴重受損,惡警以為她只能活兩個月,才於二零零三年十一月匆匆讓家人接回家。回家後,王雲潔的乳房潰爛越來越嚴重,二零零六年七月,王雲潔不幸去世。 二、孫福娣被迫害致膀胱囊腫腹水 含冤離世 孫福娣,終年五十七歲,二零零九年被非法勞教兩年。在馬三家,因拒絕「轉化」,惡警用酷刑迫害她:罰蹲、罰蹶、上銬、搧臉等,還用MP3放侮辱法輪功師父和法輪功的話,塞到孫福娣耳朵裏,整天強迫孫福娣聽。直接參與迫害孫福娣的警察有:張軍、張環、張卓慧、張磊 、方葉紅等。 二零一零年三月,孫福娣被迫害得膀胱囊腫腹水,馬三家於二零一零年四月放她回家,孫福娣於二零一一年四月含冤離世。

孫福娣被迫害致腹水重症 |

三、主治醫師戴芝娟被迫害離世 戴芝娟,終年三十九歲,原大連市婦產醫院主治醫師,兩次被劫持到馬三家,兩次被迫害致生命垂危,於二零零五年十二月含冤離世。 二零零零年四月,戴芝娟被非法勞教。在馬三家期間,遭到毆打、不讓睡覺、強迫勞動、包夾隔離、注射不明藥物等酷刑折磨,身體受到嚴重迫害,被折磨致生活不能自理,保外就醫。 二零零二年四月,戴芝娟再次被非法勞教三年。在馬三家期間,受到了非人折磨,身體、精神遭到嚴重摧殘,難以進食,再次保外就醫。 二零零五年十二月,戴芝娟含冤去世。 四、羅金薇被迫害致左眼失明 二零一二年七月六日清晨六點多鐘,大連開發區在黃海路派出所江鋒等五、六個警察闖民宅綁架了羅金薇、羅金薇等法輪功學員。八月二十三日,羅金薇被從大連看守所劫持到馬三家三大隊。 同年十月份,馬三家集中強制「轉化」法輪功學員,對於不放棄信仰的人一律上抻刑。法輪功學員的兩隻胳膊被銬在鐵架子床上,兩個惡警分別向兩邊使勁拽兩隻胳膊,長時間抻;然後,再把兩條腿用凳子墊起來,再使勁抻兩條腿,讓人生不如死。許多法輪功學員被抻殘廢,無法行走,必須由人攙扶。在這種迫害下,半年後,羅金薇左眼被迫害失明。 直接參與迫害的惡警是:大隊長張環、副大隊長張磊、任紅讚、於慧晶、張莉莉等。 五、宋長梅耳朵被打聾 宋長梅,遼寧大連普灣新區炮台鎮法輪功學員,六月六日在講真相中被人誣告,遭炮台鎮派出所警察伙同普灣新區公安局綁架。後被劫持到馬三家非法勞教一年。宋長梅絕食抵制迫害,被惡警王淑征、張宇、惡獄醫陳某把耳朵打聾。 六、王岩遭灌不明藥物後精神失常 王岩於二零零一年七月被劫持到馬三家女二所(老所)一大隊,因拒看抹黑法輪功的錄像,經常絕食,經常被隔離關押和關「小號」,惡警任紅讚等人對其強行灌食、灌不明藥物,致使她胃部經常不適,晚上無法入睡、害怕,以致後來精神失常。 二零零二年一月搬進後建的馬三家勞教所時,王岩在二大隊,精神早已失常,經常要自殺。任紅讚對王岩的藥物迫害是清楚的,經常派人看著她。 二零零三年,已然精神失常的王岩回家後,不久就自殺了。 七、盛連英遭受馬三家近二十種酷刑 盛連英,現年五十九歲,曾兩次被劫持到馬三家,非法關押時間累計超過四年。在馬三家,盛連英經歷了窒息性灌食、摧殘性灌食、灌損害神經及身體的不明藥物、綁死人床、上大掛、電棍電擊、毆打、曝曬、冷凍等等酷刑折磨,被迫害的身體瘦弱、兩腿萎縮,牙齒鬆動外翹。 窒息性灌食 二零零七年冬天,盛連英絕食抵制無理迫害。勞教所對其強行灌食:先用開口器將她的嘴撐開,石宇(副大隊長)按住她的頭,陳兵(護士)捏著她的鼻子,崔弘(隊長)往開口器裏灌飯。 崔弘把飯倒進開口器的時候,盛連英已經無法呼吸了,陳兵並不馬上鬆手,看著她掙扎,直到她憋的上不來氣,身體癱軟的時候才鬆手,這樣她才能上來一口氣,順勢把飯嚥下去;惡警反覆四、五次這樣的灌食,而且一次比一次延長鬆手的時間,這種窒息性的灌食,把盛連英折磨的心肌缺血。 在馬三家等中共的監獄、勞教所,灌食這種用於維持生命的辦法,也成為了惡警折磨法輪功學員的手段。 摧殘性灌食 惡警想出各種匪夷所思的方法,利用灌食來折磨盛連英。比如:灌芥末醬拌飯,飯都是綠的;灌搗爛的蒜;灌撒了乾辣椒末的食物;張良給她灌髒水;惡警戴上手套,抓著糞便往她嘴裏抹;張卓慧灌大醬,還說:誰鹹誰知道。還有,對她超量灌食,撐的她很難受。

酷刑演示:暴力灌食(繪畫) |

醫用器械開口器也成為了酷刑工具,盛連英的嘴被撐裂了,口腔潰爛,惡警用芥末醬往裂口和潰爛處抹,使得傷處長期不能癒合,疼痛不已。現在她的嘴角處還有傷癒後的痕跡。

野蠻灌食用的開口器 |

有時,盛連英不做奴役勞動,惡警就不讓她吃飯,反說她不吃飯,對其強行灌食,還在食物中加不明藥物。 灌不明藥物 一次,惡警劉勇、馬吉山給盛連英上大掛,上完後就灌不明藥物。馬三家的胡大夫對馬吉山說:這是六號,一號比這勁更大。又對盛連英說:吃了以後,你就誰都不認識了,也不認識你師父了,不認識你的家人了,精神失常了。 一次打吊瓶,剛一輸液,盛連英心裏就特別難受,有一種要發瘋發狂的暴躁(但她意識清醒,竭盡全力抑制著),然後就上不來氣了。惡警說:你怎麼了?就像沒氣了,光倒氣,不往裏吸氣。 惡警還在飯裏下不明藥物,吃完後老是昏睡,走路都沒勁,渾身都顫顫。監視她的勞教人員范淑清說:盛連英真扛造。 二零零八年九月絕食,惡警將盛連英的雙手、雙腳都銬在死人床上,給她灌白色和紅色的藥片,一次十多片,一天兩次二十多片。站起來後,腿都是紫的,腿發涼,神經都測不出來,用熱風吹烤才能測出來。張環說:你最好別絕食,給你下藥,你死都不知道怎麼死的。

酷刑演示:死人床 |

酷刑「一字抻」 惡警用木板將盛連英的腿綁上,然後將雙手抻直成一字形,直到抻不動為止,銬在床的上方。半小時盛連英的雙手就完全黑了,惡警每半小時把她的手放下來活動活動,使其痛上加痛,然後再銬上再放下來給手活動,再銬上。 等放下來後,盛連英的大腿處被床硌出深深的窪溝,皮都貼著骨頭,肉被擠到兩邊去了。一段時間以後,傷處成鐵青的斑,好長時間也不褪,到現在,她的腿都沒恢復過來。 遭打、電、銬、凍 毆打:嚴管的時候,惡警潘溢喜為強迫盛連英幹活,踢她的軟肋處,這一腳就使她上不來氣兒,潘卻說她是裝的。她不簽考核,張良用手搗她的右胸上方,盛連英回來後就吐一口血,一個多月喘氣都疼。

酷刑演示:惡警毒打法輪功學員 |

電擊:惡警劉勇等人用電棍電銬盛連英的手銬,電她的腋下、眼、嘴、脖子、手等處,邊電邊問「吃不吃飯」;盛連英被折磨的走不了路,上樓挪著走,劉勇在背後用電棍電她,電得她眼都直了,趔趄的倒在地上。

酷刑演示:電棍電擊 |

因為不背三十條,劉勇給盛連英上大掛,抻她的同時用電棍電她的手關節。 凍:二零零五年十二月,惡警將盛連英等三位法輪功學員關進無暖氣的二零二室,此房靠西山牆,拖布放在房間裏就結冰。後來因為被惡警利用監視她們的勞教人員的腳和耳朵都被凍壞,不得已,才把法輪功學員調了房間。當時五十一歲的盛連英腳被凍出大泡。 還有一次,因為絕食,冬天把盛連英關在背陰房,十天九宿不讓蓋被,兩手銬起來,凍她。瀋陽的冬天很冷,她在裏面直打冷戰。 銬:二零零八年,盛連英被關在三角庫房,十天十宿銬在鐵梯子上,不讓洗漱,兩隻腳腫的像麵包一樣,還被惡警劉勇和張卓慧用兩根電棍電;零八年十月,張環把她銬在室內的床頂上,銬了十七天,上半夜不讓睡覺;零八年奧運期間,惡警劉勇經常將盛連英從早上八點到晚上五點雙手銬在走廊的護欄上,有時銬在不鏽鋼管製作的大門上,很多人上、下樓都能看到她,以此羞辱她和威脅其他的法輪功學員。

酷刑演示:銬鐵欄杆 |

強按手印:零八年夏天,有個姓齊的男警,個子不太高,拿了三張印了字的紙,在她上刑後完全動不了的情況下,拿起她被銬的手在紙上按手印,說:上網上網,說你「轉化」了。 扒光衣服:在被關特管隊期間,惡警馬吉山等人多次威脅她們,還將盛連英和其他五個法輪功學員的衣服扒光。 僅僅盛連英一人就遭受了馬三家近二十種酷刑。 八、劉霞遭酷刑「抻大筋」、「上大掛」 劉霞,原大連市中山區教師進修學校科研部高級教師。二零一零年十一月,劉霞在馬三家被非法關押了兩年並加期五十天後,終於回家了。然而,恢復自由之身的劉霞筆下的馬三家惡警的真實形像,令人震驚。以下是劉霞曝光馬三家罪行的申訴材料的摘錄: 遭酷刑「抻大筋」、「上大掛」 二零零八年十二月五日,我找馬三家女子勞教所三大隊大隊長張軍談話,要求上訴,被教導員張卓慧打耳光、撕頭髮,張卓慧撕我頭髮竟從我頭上撕下一塊五角硬幣大小的肉皮。 二零零九年五月二日至四日,張軍、張卓慧把我叫到辦公室,對我拳打腳踢。二人把我壓在地上,用銬子把我兩手反銬在背後,頭上嘴上纏滿了有毒的工業膠帶,腿也給纏上,又打電話叫來男警,之後把我銬在小庫房裏三天兩夜,和大隊長張環三人一起給我上「抻大筋」(一字抻)酷刑。也就是有兩個成九十度角的專用大鐵架子,把我每隻手各戴一副手銬,分別銬在兩邊鐵架子的邊框上,「抻大筋」時,把兩邊的銬子分別往外拉,拉到極限時用繩子繫緊,勒得銬子都能銬進肉裏,胳膊成一字型。 二零零九年五月十六日,大隊長張軍、張環、黃海燕對我施以「上大掛」的酷刑。張環、黃海燕把我的兩手用兩副手銬分銬在上床的兩個長邊上,然後張、黃拿兩條寬約25公分的長布條從手銬的空隙中穿過去,手腕處給纏上厚布(他們知道此酷刑的厲害,怕留下他們的罪證);然後她們用自己最狠最大的力量把布條拉緊,繫在上床的立稜上,累的她們氣喘吁吁頭上冒汗。很快我的手成全黑色沒有知覺了,她們怕我的手壞死了,就給我鬆一下再拉緊,手又失去知覺,她們拿我沒知覺的手在她們寫好的「文件」上按上手印。  )> )>

馬三家抻刑圖示(上大掛) |

遭惡警暴打致昏迷五天 二零一零年八月三日上午,因為我曝光馬三家惡警惡行的日記本被馬三家一大隊大隊長王延平、尤然二人把我叫到樓上辦公室施暴,我當時體重只有八十多斤。二人對弱不禁風的我一頓拳打腳踢,打太陽穴和耳朵,撕頭髮,擰臉,尤然還脫下高跟皮鞋猛打,下手異常兇狠,致使我昏迷了五天,臉上、身上到處被打得黑紫、紅腫、黑紫之處十幾天後才逐漸消褪下去,毆打致使我頭部嚴重傷害,至今仍時感頭昏、反應遲鈍、視力下降。之後她們濫用職權實施報復,非法給我加期五十天。 二零一零年十月四日,王延平動手打我,我提醒她打人違法,王延平竟說:「我打你了你能怎麼樣?」對我連打帶踢,在車間打完還不解恨,強壯的王延平又把我騙到小庫房去談話繼續打,強制讓我對著空屋子喊報告,並從後面拽著頭髮踢我腿,往地上摔,從這邊摔到那邊,把我摔在塑料桶上,「嘩」一聲,塑料桶被壓的粉碎,我又被摔到鐵床方楞上,我左臀部留下一條長十釐米、寬一點五釐米的黑紫傷痕二十天才下去。用皮鞋踢我的腿,撕頭髮,打耳朵,猛踢我肩膀和胸口。翟幹事把我雙手緊緊銬住,再度又打又踢。我被打的昏迷了幾天,胳膊抬不起來幹不了活。王延平還狠踩踢我的膝蓋,留在我褲子上的鞋印清清楚楚,三天還能看清楚(有證人)。摔我膝蓋處褲子磨損的痕印永遠的留下了。膝蓋處的黑紫痕二十多天才下去,經常疼痛。 九、王春英遭酷刑「扣扣抻」、「上大掛」 王春英,現年六十歲,原大連市中心醫院主管護師,曾兩次被非法勞教,在馬三家累計非法關押時間超過五年。以下是自述在馬三家遭迫害經歷: 二零零七年十二月,我因拒絕在勞教人員考核表上簽名,一大隊大隊長張春光、教導員李明玉、幹事翟豔輝等六名惡警,將我銬在兩張雙人鐵床中間,右手被銬在鐵床上鋪,左手被銬在另一鐵床的下鋪,我站不起來也蹲不下,雙手被手銬緊緊的卡住。

酷刑演示:抻銬 |

雖然瀋陽冬天很冷,攝氏零下十七~十八度,但我當時馬上痛的大汗淋漓,很快手就腫起來了呈黑紫色,然後警察用腳使勁的踹一側的床,直到踹不動為止,我的身體被繃的緊緊的,全身像撕開了一樣。警察還每隔二、三個小時就晃動深深卡在手銬內的雙手,加劇疼痛,就像在切開的刀口上再撒一把鹽。期間,惡警還反覆逼我簽字,不簽就繼續抻,不讓吃飯、不讓喝水、不讓上廁所。就這樣我一直被抻了十六個小時,手腫的像黑紫色的饅頭,手腕、手背十幾處皮膚被手銬磨破,流的血都乾涸了。 在這裏每個月都面臨著不簽考核被迫害的事情,有時惡警唆使幾個勞教人員,強行連拖帶拉按著我的手簽字,手被筆尖扎的都是血。

馬三家酷刑:上大掛 |

二零零八年十月,因拒絕在考核表上簽字,我再一次被現任馬三家勞教所所長楊健、全面負責馬三家工作的大隊長王延平、前大隊長張春光、李明玉、管教科兩個男警彭濤、張良上大掛酷刑迫害了二十三個小時。彭濤、張良用手銬將我的雙手緊緊銬住,在手腕處用布戴緊緊纏了幾圈,他倆站在床尾,一面一個,把我固定在床頭,然後他倆狠勁用力一拉,我整個身體就從床頭抻到了近床尾,把雙手分別銬在上鋪的鐵欄杆上,使我一百四十多斤的體重全部壓在手腕上,雙膝、雙腳腕再用五~六寸寬的布帶子緊緊纏了幾圈,一動也不能動。這時我全身像被撕開一樣,大汗一個勁的淌,衣服全部濕透了,人幾乎昏死過去。很快我的手和手腕都發紫了,這種酷刑比前一種酷刑還要厲害許多倍,用盡人類所有的語言也無法形容那種撕心裂肺的痛苦。 這時衛生所的項護士讓我吃救心丸,我不吃,緊閉嘴唇,她就捏著我的鼻子,左右開弓打我的嘴巴子,直到我憋得上不來氣,張嘴喘氣的一瞬間,她把九粒救心丸塞到了我嘴裏。 大隊長王延平、男警彭濤還揪著我的頭髮,左右開弓打我的嘴巴子,王延平一邊打一邊說:「你還給我上明慧網」。此時我看到自己腳下頭髮已經落了一地。這時又上來一個警察捏著我的鼻子又要給我灌救心丸,不知誰喊了一聲:「別灌了,剛剛灌了九粒了。」警察說:「真玄!我又拿了九粒。」 到晚上八點多鐘,兩個分隊大約一百多人都到小號前面的房間拿睡覺的被子,我高喊「法輪大法好」「法輪大法是正法」。這時張春光、李明玉慌忙跑進來,手裏拿著膠帶說「你還敢喊法輪大法好,你還喊的出來?」說著就用五~六寸寬的黃膠帶把我的嘴緊緊纏了好幾圈,鼻子被壓的扁扁的,呼吸都困難。到第二天上午十點多才把膠帶紙拽下來,上面沾滿了頭髮,嘴和鼻子都出血了。 警察每隔一段時間就晃動深深卡在手腕內的手銬,手腕的皮都磨破了。就這樣一直被銬到第二天下午的兩點半,整整二十三個小時,不讓吃飯、不讓喝水、不讓上廁所,手銬打開後上肢失去知覺,去廁所脫不下褲子,雙手手腕、手背二十多處皮膚磨破了,還有多個大小不等的水泡。 後來我的上肢肌肉萎縮像小孩的胳膊,雙手合谷肌肉萎縮,手指根部變細,仍然可見手指黑色的印記。當時和我一起上刑的還有齊振紅、張英林、盧琳、仲淑娟等人,齊振紅當時就被迫害的精神失常,張英林幾天後被警察強行按著簽字,胳膊被警察掰骨折了。 被強行抽血化驗 二零零八年五月十二日下午,馬三家一、二大隊約二百多位法輪功學員及勞教人員全部被抽血化驗。當時我拒絕抽血,因為二零零六年三月八日,海外媒體曝光了中共系統的活體摘取法輪功學員器官的事情,所以我猜測他們需要抽血化驗血型來準備器官供體。馬上就上來三~四個警察拽我,我雙手死死拽住門把手,用盡全身力氣掙扎,最後被九個警察包括馬三家醫院抽血的兩個男警強行按到床上,全身被壓得一點動不了。這時我高喊:「法輪大法好!迫害大法弟子有罪!」王延平抓起一個枕頭一下壓在我的臉上,頓時我眼前一片漆黑,上不來氣,我拼命晃頭,頭一下碰到了牆,我藉著枕頭和牆之間一點點縫隙呼吸才免於窒息死亡,就這樣他們抽了我五毫升的血。 以我做了三十年護士工作的醫學經驗,我知道做生化檢查:化驗肝功能、腎功能等只需要二毫升的血,他們卻抽了五毫升,說明他們一定還有其它檢查項目。 和我在一起被非法關押的本溪法輪功學員信淑華,二零零二年至二零零四年多次遭到酷刑迫害而不肯放棄信仰,最後馬三家政委王乃民說:「你不是修善嗎?你把心臟捐獻出來吧。」信淑華說:我還要活著修煉。王乃民說:由不得你,把你送蘇家屯。惡警當時就給蘇家屯醫院打電話,醫院的人說晚上九點來車接人,結果沒來;第二天,王乃民又打電話給醫院,醫院說下午來,又沒來;第三天又等了一天,還是沒來,最後不了了之。 和我一起被非法關押的鐵嶺法輪功學員魏豔華,因為知道警察使用酷刑迫害法輪功學員的內幕,被王乃民威脅說:「就你這樣的就得送蘇家屯。」二零零五年的一天晚上,魏豔華被幾個男警察帶走,此後我多方打聽,卻始終不知道她的下落。 十、萬曉輝遭澆開水、扎指甲縫、抻刑 大連法輪功學員萬曉輝女士,於二零一零年三月被中共警察綁架,之後被劫持至馬三家非法關押一年,在此期間萬曉輝備受折磨凌虐。以下是她的自述摘錄: 二零一零年的十月下旬,馬三家勞教所又開始了新一輪的迫害。十一月初的一天上午,我被帶去東崗(實施酷刑迫害的地方),他們天天向我散布歪理邪說,用各種辦法給我洗腦,侮辱、羞辱、打罵、罰蹲、搧嘴巴子、坐瓷磚地、往脖子上倒開水。

澆開水 |

張磊念誹謗大法的書,業玲拿帶刺的木錘子朝我頭上、背後亂打,打得我滿頭都是小包,肩膀和後背上一塊塊發青。有一天,張磊又開始念誹謗的書,我質問她,一個男惡警(好像姓李,是個科長,不十分確定),朝我的左臉猛擊三錘,我的左臉當時就腫很高,他威脅說:「給你繼續上刑,上抻刑。」 後來他們用報紙把窗戶糊住,把電視放到最大聲,不讓外面的人聽見和看見他們行惡。整天不讓吃飯和上廁所。我一閉眼她們就摳我的眼睛。第一天下來就折磨的我腿疼的站不起來,胳膊麻木沒知覺,頭髮一把一把的掉下來。第二天用牙籤扎手指甲…… 我開始絕食反迫害。三天後張環、張磊、業玲還有兩個人一起給我灌食。先把我打倒在地,然後把我銬在灌食床上,再用布帶把腿綁在床上,我的身體動不了。她們把開口器使勁插進我的嘴裏,每次都插出血,憋的我上不來氣。灌不進去還往裏灌,她們往死裏整人。每次灌食後我的衣服裏外都是濕的,折磨到晚上才放下來。 灌食第二天,所長石宇領四個男科長,由石宇親自動手把我銬在床上,一小個兒女大夫,把開口器使勁往我嘴裏插也沒插進去,還是前面提到的那個五十來歲可能李姓的男惡警,使盡全身的力氣也沒把開口器在我嘴裏摁到底,結果兩個擴口器都壞了,不好用了,還沒灌進去食,最後把我的嘴弄的鮮血直流。後來,大夫給我打了毒針,把我放下床時,我兩邊的太陽穴就刷刷的往裏擴散。

馬三家抻刑圖示(上大掛) |

他們又使壞招,給我上大掛。讓我站在雙層床的一頭,腰成90度,上半身體探入兩層床之間,把我兩個胳膊拉直到極限,再銬上手銬,然後用布條分別綁住手銬的另一個環,掛在上層床下面橫樑的角鐵上,我的整個身體一點也動不了了,他們強迫我聽邪惡的mp3錄音,再拿我的十個手指往他們事先準備好的「三書」上摁手印,我堅決抵制,撕扯中弄的我滿臉一塊塊的紅色印泥和血。 抻了兩天到第三天,業玲、張卓慧還有兩個警察,又把我銬在了兩個雙層之間,一手高一手低銬在兩床不同部位。我蹲不下,坐不了,站不起。他們還把兩邊的床往兩邊拽,拉。 我的筋骨鑽心痛,手銬扎進肉裏。下午一點多放下來時腿都不能動了,手麻木拿不住東西……這次我在東崗連續被迫害十七天。 十一、仲淑娟被迫害出「惶恐症」 因為拒絕在考核表上簽名,仲淑娟經常被酷刑折磨: 二零零七年七月,仲淑娟被惡警趙國榮指使的勞教人員拽倒在地上毒打,仲淑娟手錶帶被扯斷了,衣服被扯爛了,手被打破出血,頭被撞鐵櫃上起大包。 同年八月,惡警張春光拿電棍電擊仲淑娟,她拒絕反抗,張春光一下子將她右手猛烈的扭到背後,將她按到桌子上動不了,讓勞教人員把著手在考核表上簽名。 同年十月,仲淑娟被趙國榮拖到辦公室簽考核,趙國榮用一種不知名的東西打她,瞬間她的鼻口就開始流血,頓時血流了一地。隨後,一個叫彭濤的拿拖鞋給王延平,王延萍又用拖鞋打,打的仲淑娟的衣服上、臉上、地上全是血,惡警用了一卷手紙才將血跡擦乾淨。仲淑娟被打得滿臉紫色,鼻樑歪了,眼睛白眼球都是紅的,到現在她臉上還留有青黑的印記。李明玉又叫醫生說:把「廢功一號」、「廢功二號」拿來,又給她量血壓,量完就「上大掛」。當時,仲淑娟已經五十四歲了,惡徒們一邊逼她吃降壓藥、一邊用酷刑「大掛」迫害了三十六個小時。仲淑娟疼的大汗淋漓,張春光用擦地的拖布去在她臉上劃拉羞辱她。被放下來時,仲淑娟站不起來,腰痛得根本動不了,那種撕心裂肺的痛楚沒有語言能夠形容。 同年十一月,在彈棉車間,惡警趙國榮把她打倒後,用穿皮鞋的腳,猛踹她的胸部,踹的她吐了兩口血,嘴也打破了,臉也打腫了,渾身青紫色,趙國榮還讓她戴上口罩,怕被別人看見。現在過去將近五年了,她的胸部還隱隱作痛,早上起來吐痰還帶有血絲。 還有一次,仲淑娟拒絕奴役勞動,被「上大掛」七小時,惡警在床上放了一面鏡子,在她抬不起頭、又低不下去的固定捆綁中,就面對那面鏡子,那種痛苦的表情更加重了她身心的痛苦。 由於迫害,仲淑娟曾一度有過恐慌症,就是每當睡覺的時候,包夾或隊長來查房,只要碰著她,她就會驚恐萬狀的大喊大叫:「啊啊!打人啦!打人啦!」一個正常的人竟然被馬三家迫害成這樣。 十二、謝德文遭小號、老虎凳、抻刑、不明藥物迫害 馬三家的小號有四平米大小,門窗封閉,冬冷夏熱。法輪功學員二十四小時坐在水泥地上,不讓洗臉刷牙,不准換衣服,夏天身上散發出一股惡臭味,警察進來都捂著鼻子跑;吃的是剩下的硬窩窩頭和一點鹹菜,不給水喝不讓吃飽,有的學員渴的喝尿盆裏的水;還經常被惡警拳打腳踢,銬手銬。在小號裏灌食,惡警們根本不管法輪功學員的死活,凡是被插管灌食,多數人口、鼻、胃出血。 被關小號後,惡警把謝德文的雙手用手銬定位,坐在冰涼的硬凳上。手銬定位十天十夜,一般人根本受不了,可是謝德文卻被定位了一個多月才放出來;並且每天從早到晚大音量播放誣蔑法輪功的廣播,甚至有時放到半夜,過年也是如此。 謝德文絕食抵制無理迫害,惡警黃海豔等人對她強行插管灌食,導致胃被插破,出了半碗血,差點被嗆死。最後獄醫曹玉潔出了一個毒招,灌完食後往嘴下撐子,撐得頜骨脫臼,口腔多次被撐破,血流了一身。 從小號出來後,又給她綁老虎凳,定位四天,她的臀部都坐爛了的時候,才給她打開手銬。

酷刑演示:老虎凳,腳下被墊磚多塊翹起,然後膝蓋被用木棍或繩子向下狠壓

|

送精神病院灌注不明藥物 因抵制無理迫害,謝德文曾被送到瀋陽的一個精神病院,本來打算在那裏迫害十天。第一天就給謝德文強行灌一種白色和粉色的藥片,灌了兩次,感覺人像要瘋了似的,說不出的瘋狂暴躁。她用強大的毅力克制自己,後來因為臉上、身上出現成片的疙瘩,惡警把她又帶回馬三家。 摧殘性灌食、「大」字抻刑和毆打 謝德文還經歷了摧殘性灌食、「大」字抻、毒打等酷刑迫害,最狠毒的酷刑是把兩胳膊扭著勁後吊銬,把頭部壓在床底下腰抬不起來,一會工夫腰酸背疼,兩眼眩暈,痛不欲生。 謝德文等法輪功學員因不戴胸卡、不穿監服、不勞動,還曾被強制站著,一天只讓去四趟廁所,晚上睡覺也銬著,不讓洗內褲。惡警還說動物都這樣拴著。 十三、鄒秀菊遭銬死人床、折磨性灌食 二零零六年五月,因鄒秀菊絕食,惡警把她綁在死人床上,用開口器把嘴撐開,並卡在牙齒部位,迫使嘴一直大張著,一撐就是一天。由於馬吉山來回調整開口器的大小(使口變大變小),鄒秀菊的一顆牙被弄碎,鮮血從嘴裏流出來,他卻偷偷溜走,對外撒謊說是鄒秀菊自己弄碎的。而當時鄒秀菊四肢被手銬固定在死人床上,根本動不了。這樣持續灌食二十三天。 鄒秀菊抗議被無端弄碎牙齒,不睡覺,惡警劉勇卻說:「你到所長那告老馬,也不知誰大誰小,我告訴你,別說一顆,就是五顆、十顆也是正常……,你愛上哪告就上哪告,你法輪功還能告成怎麼的,這是統治階級。」 後來,劉勇還當著二十多位法輪功學員的面叫囂:「鄒秀菊,別說打掉你一顆牙算甚麼,李寶傑怎麼樣?死了還找律師來了解情況,我說了幾句話就把律師嚇跑了,死了算自殺,我們不怕,你們去告吧。這次沒打死你們幾個,就算你們揀條命。」 零六年夏天,鄒秀菊等四名法輪功學員,為抵制無理迫害,拒絕奴役勞動,拒絕穿監服,被惡警馬吉山連續多日綁在死人床上,嘴被金屬開口器撐開不放,一天三次灌水,卻不允許上廁所。 此外,鄒秀菊還被惡警王樹徵用手銬銬在床底下定位,不讓上廁所,不允許換姿勢,不給飯吃,鄒秀菊被打的臉腫很多天。 鄒秀菊還被銬在死人床上和吊銬約四十多天。惡警馬吉山慣用吊銬酷刑折磨法輪功學員,規定早上五點多起床,一直吊到半夜,有時吊到下半夜三點,不准洗漱、洗頭、換衣服。 結語:遭迫害人數遠不止此 據不完全統計,大連地區遭受過馬三家上述各種酷刑折磨過的還有:常學玲、陳麗榮、陳桂香、陳海濱、崔德鳳、丁振芳、杜龍平、方彩霞、高福玲 、高美玲、高燕玲、耿麗、宮學榮、赫秋晶、韓麗、韓學君、金桂梅、康玉英、梁宇、林秋香、林平、林均燕、劉冬梅、劉晶、劉美芬、劉榮華、劉素邑、劉曉紅、劉豔珍、劉溪鳳、李紅、李君、李靜宜、呂麗、寇運平、馬春玲、馬春梅、潘奇 、曲淑梅、肖春玲、宋愛蓮、孫翠清、孫桂平、孫曙萍、孫淑香、孫韞、孫冕、孫中麗、石敏、石桂香、石桂芬、汪春娥、王春香、王春豔、王海萍、王海英、王蘭芬、王玲、王立君、王淑蘭、王秀娥、王雪梅、王雪傑、王豔、王坦、王曉燕、吳月菊、修桂香、謝桂花、於春香、於曉利、閆立軍、楊延亭、袁曉傑、趙雪、趙樂榮、張愛蓮、張敏、張淑霞、張麗娜、鄭豔榮、鄭菊香、周美華、周海燕、周連榮、鄒玉敏等八十六位法輪功學員,她們都是馬三家酷刑的直接見證人。 由於中共懼怕其迫害法輪功學員的罪行被曝光,一直嚴密封鎖消息,並瘋狂報復曝光其罪行的法輪功學員,此文揭露的只是馬三家酷刑折磨法輪功學員的冰山一角,馬三家的罪行遠不止此。 《走出「馬三家」》這篇報導僅僅列舉了幾位因上訪被勞教的女性所遭受的迫害,就已經引發了國內外強烈的憤怒。而自從一九九九年中共迫害法輪功以來,在江澤民「打死算自殺」、「不查身源、直接火化」的滅絕政策下,有眾多的官員和警察等為了升官發財完全放棄良知,他們幹出的暴行罄竹難書。一旦這些罪惡被曝光於天下,民眾會徹底認清中共的邪惡、流氓本質,並對其放棄幻想,那也就是中共徹底解體之時。 |